<継体朝>

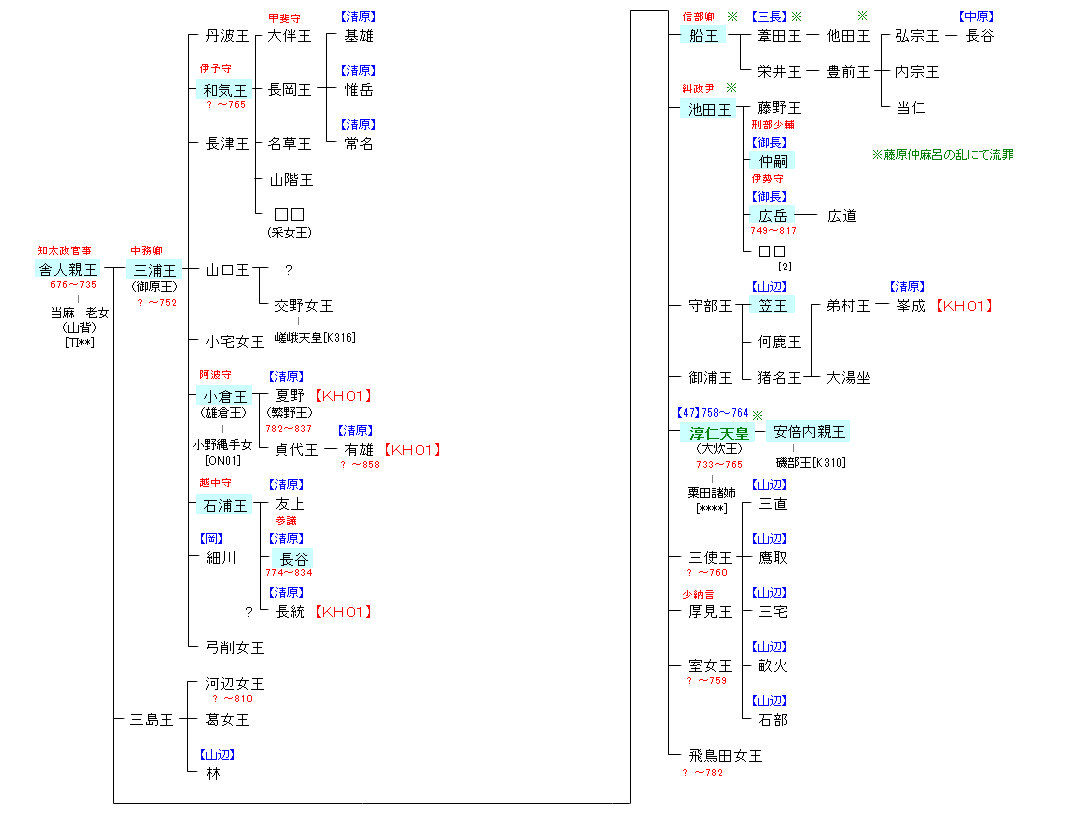

| K307:天武天皇 | 継体天皇 ― 欽明天皇 ― 敏達天皇 ― 押坂彦人大兄皇子 ― 天武天皇 ― 舎人親王 | K309:舎人親王 |

| リンク | KH01 |

| 舎人親王 | 三原王 |

|---|---|

|

持統天皇9年(695年)浄広弐に叙せられ、大宝元年(701年)の大宝令の制定に伴う位階制度への移行を通じて二品となる。 |

養老元年(717年)従兄弟の坂合部王や智努王(文室浄三)らとともに二世王の蔭位を受け、無位から従四位下に直叙される。 |

| 和気王 | 小倉王 |

|

天平勝宝7年(755年)兄弟の細川王とともに岡真人姓を賜与され臣籍降下し、因幡掾に任ぜられる。天平宝字3年(759年)祖父の舎人親王が崇道盡敬皇帝の尊号を追贈された際に皇籍に復帰し、正六位上から従四位下に昇叙される。のち内匠頭,節部卿,伊予守を歴任する。 |

延暦3年(784年)正月に無位から従五位下に叙爵され、同年12月に従五位上、翌年延暦4年(785年)正月少納言に叙任される。延暦6年(787年)阿波守、延暦18年(799年)2月に典薬頭次いで同年12月に内膳正を歴任し、この間の延暦8年12月(790年1月)の皇太后・高野新笠の崩御の際には、山作司を務めている。 |

| 石浦王 | 清原長谷 |

| 延暦3年(784年)兄弟の小倉王とともに無位から従五位下に直叙され、翌延暦4年(785年)主馬頭に任ぜられる。延暦6年(787年)少納言を経て、延暦10年(791年)越中守として地方官に転じた。 |

延暦10年(791年)清原真人姓を与えられ臣籍降下するが、これは初めての清原真人姓の賜与であった。延暦22年(803年)陸奥大掾に任ぜられる。同年には造志波城使・坂上田村麻呂によって志波城の築城が行われており、長谷もこれに従事したと思われる。 |

| 船王 | 池田王 |

|

神亀4年(727年)二世王の蔭位により無位から従四位下に直叙される。天平15年(743年)従四位上、天平18年(746年)弾正尹に叙任される。 |

天平7年(735年)二世王の蔭位により無位から従四位下に直叙される。天平勝宝6年(754年)正月に19年ぶりに昇叙され従四位上となる。のち畿内巡察使・弾正尹を歴任。天平勝宝9年(757年)年4月皇太子・道祖王を廃すにあたり、摂津大夫・文室珍努と左大弁・大伴古麻呂から代わりの皇太子に推挙される。しかし、孝謙天皇から孝行に欠けると評されて退けられ、弟の大炊王(のち淳仁天皇)が皇太子に冊立された。同年正四位上・刑部卿に叙任。 |

| 御長仲嗣 | 御長広岳 |

|

天平宝字7年(763年)父親と見られる池田親王が、自らの子女の内で母親が凶賊(橘奈良麻呂の乱の加担者またはその親族か)であった5名について、かつて皇籍から削除していたが戸籍がない状態となることを懸念して、御長真人姓を賜与されることを願って許されている。この時に仲嗣も御長真人姓となったか。 |

天平宝字7年(763年)父親と見られる池田親王が、自らの子女の内で母親が凶賊(橘奈良麻呂の乱の加担者またはその親族か)であった5名について、かつて皇籍から削除していたが戸籍がない状態となることを懸念して、御長真人姓を賜与されることを願って許されている。この時に広岳も御長真人姓となったか。 |

| 山辺笠王 | 淳仁天皇 |

|

天平宝字3年(759年)淳仁天皇の父である舎人親王に崇道盡敬皇帝の尊号が贈られた際、その孫として二世王待遇となり、無位から従四位下に直叙される。翌天平宝字4年(760年)大舎人頭に任ぜられる。 |

3歳で父が没したこともあって、天皇の孫でありながら官位を受けることもなく、存在が注目されることもなかった。 |

| 安倍内親王 | |

| 父の即位前は山於女王と呼ばれていたが、即位後に斎宮に卜定され、内親王宣下により名を改めることとなった。天平宝字5年8月29日(761年10月2日)に大祓が行われ、翌9月に伊勢へ群行したが、天平宝字8年10月9日(764年11月6日)の父の廃位により退下した。その後、磯部王の妃となって石見王を産んだとされる。 |