|

信蕃は当初から信玄に信濃国先方衆として仕え、信玄の死後は引き続き武田勝頼に仕えた。元亀3年(1573年)の三方ヶ原の戦いにも参陣し、天正3年(1575年)5月21日の長篠の戦いの時期には遠江国二俣城の守将を務めた父・芦田信守と共に、信蕃兄弟も籠城し抵抗した。

病床にあった信守は死去したため信蕃が守将となり、弟の信幸と共に籠城が続行された。武田勝頼の退却命令と力攻めでは落せないと判断した徳川方の申入れにより開城し、高天神城に退去することになった。退去の際は雨が降っており、信蕃は「開城は延期してほしい」と家康に申し出た。理由としては、「蓑や笠を身に付けて城を退くようでは敗残の兵のようで見苦しい、好天の日にお願いしたい」と申し出て、晴天となった3日後に引き揚げた。明け渡しに立ち会った家康の重臣大久保忠世が場内に入ると、整然とした場内はきちんと清掃されていた。大久保の報告を受けた家康も感心したと伝えられている。後に駿河田中城の城将となった。

天正10年(1582年)3月、織田信長による甲州征伐が始まると、徳川家康に田中城を攻められたが、またしても堅固に備えを立てて落城の気配も見せなかった。武田勝頼が自害し田中城開城後、家康より召抱えの要請を受けるが謝絶した。その後、自領の春日城へ帰還するも、織田方の粛清を恐れて家康の薦めで遠江に一時的に潜伏した。

ところが、同年6月、織田信長が本能寺の変で横死すると、信濃・甲斐の織田勢力は雲散霧消してしまい、その結果、信濃・甲斐両国は徳川氏,北条氏,上杉氏の草刈場と化したのである。信蕃は徳川家康と連絡を密にして甲斐の武士たちを味方に引き入れ、佐久に攻め入り、北条方の軍勢と戦った。結果、戦力的には劣勢な徳川に有利な条件で後北条氏との講和が10月29日に成立した。

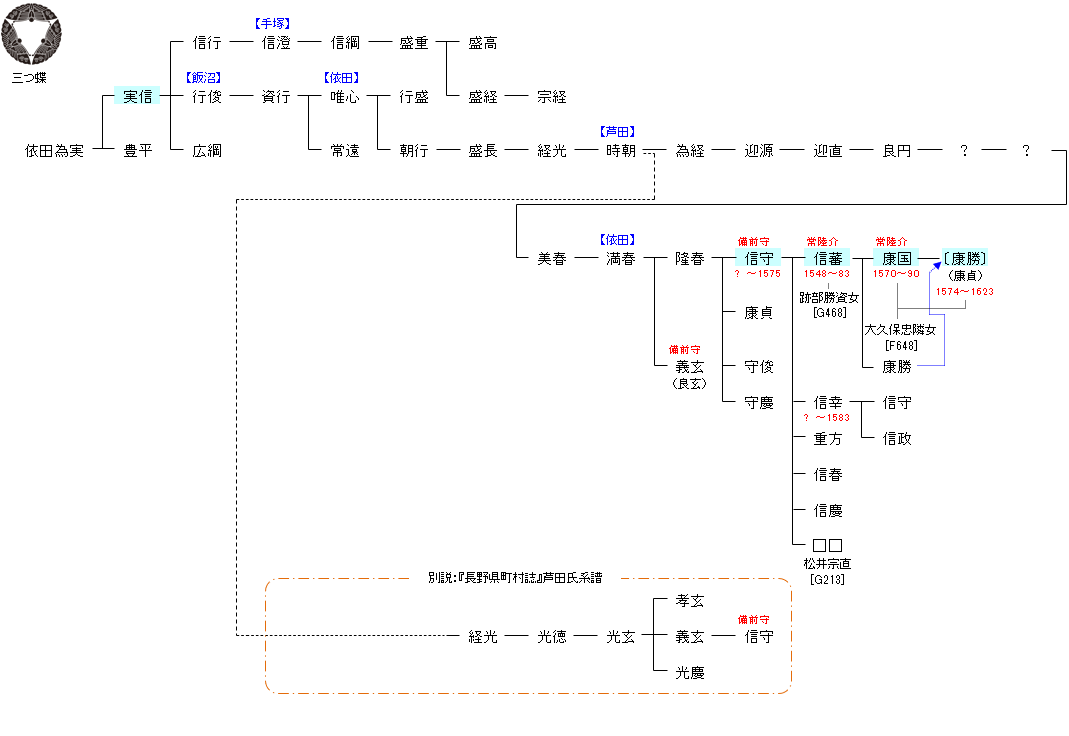

家康は信蕃の功を賞して佐久・諏訪の二郡を与え、小諸城代として報いた。しかし、信蕃に降ることを快しとしない者は北条氏に属する岩尾大井氏のもとに馳せ集まり、それに大井氏譜代の佳辰たちも続々と行吉のもとに集結した。信蕃は天正11年(1583年)2月21日、岩尾城の大井行吉を攻略しようとするが、即座に落とせると考えた信蕃の意に反し、予想外の抵抗に遭い苦戦する。2月22日、実弟,信幸と共に敵の銃撃を受ける。信幸は同日に死去し、信蕃は翌日の2月23日に死去した。享年36。後に長男の松平(依田)康国が整備した蕃松院が墓所となる。同寺に信蕃の位牌と、信蕃夫妻の墓所とされる墓石塔が残る。

家康に属した期間は短いものだったが、家康の信蕃に対する評価が非常に高いものだったことは、家督を継いだ遺児・康国に松平姓と小諸城が与えられ、そして相続を許された所領が当時の家康家臣としては最大級の6万石という大領だったことからも推測される。

|

幼少時は、弟・康勝と共に甲斐武田氏の人質となる。天正壬午の乱後の天正11年(1583年)、後北条氏方の大井行吉が籠城する岩尾城を攻略中、敵の銃撃を受けた父・信蕃が、その戦傷により没したため家督を継ぐ。

信蕃の功績を認めた徳川家康は、同天正11年3月、康国に「康」の偏諱と松平姓を与えて元服させ、松平源十郎康国と名乗らせ、大久保忠世を後見人として小諸城と6万石を賜る。同年、父の菩提を弔うため、田口城麓の居館跡に蕃松院を整備した。同寺に信蕃の位牌と、夫妻のものと伝わる墓所が残る。

天正15年(1587年)11月には大久保忠隣の娘と婚姻している。なお、忠隣の娘は康国の没後に弟の康勝と再婚したとみられる。

天正18年(1590年)、豊臣秀吉の小田原征伐において、徳川旗下のまま前田利家の先導役として同軍に属し、佐久郡白岩城,大道寺政繁の上野国松井田城,西牧城などの攻略に参加した。寺尾左馬助(石倉治部)の守る上野石倉城を攻略中、戦死した。左馬助から康国への申し入れにより、いったんは開城となったが開城時の混乱の中で疑心暗鬼に陥った左馬助が康国を殺害、弟・康勝が左馬助を討ち取った、という話も伝わる。

|