|

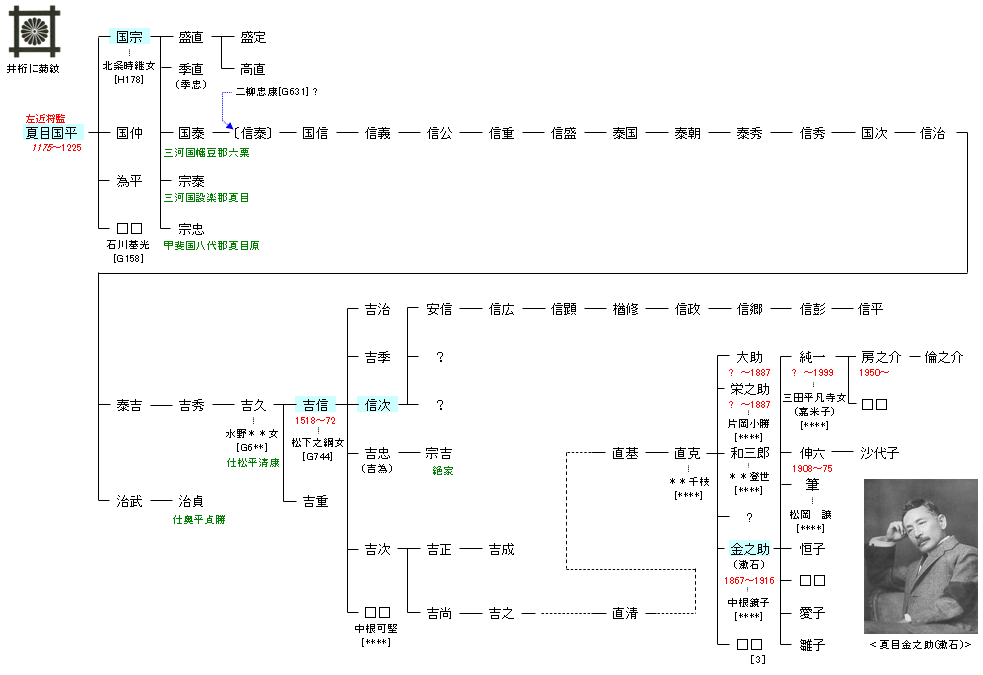

初代夏目家当主である。父の二柳国忠は源頼朝に仕え、藤原泰衡に対する奥州合戦の時、軍功があって信濃国の夏目村(現在の長野県伊那市/飯田市/駒ヶ根市夏目大字)の地頭職を与えられた。更級郡夏目邑,伊那郡夏目邑という。国平は二ツ柳家より分家し、夏目邑(石川邑夏目平)に移り、夏目を家号とした。

土着した子孫の居城は夏目城(石川邑鶴牧城)であり、鎌倉時代末期または室町時代初期の築城で、現在は湯ノ入神社となっている。

家紋は籬架菊で、他の使用者は甲斐源氏の逸見氏と、それぞれの家にゆかりのある者のみが使用しているとても珍しい家紋である。

|

国宗の4男・宗泰は三河国設楽郡夏目に移り、子孫は遠江国敷智郡岡本郷八幡宮神官となった。5男・宗忠の系は甲斐国八代郡夏目原に住んで武田氏に属し、のちに徳川譜代井伊家に仕えた。3男の国泰が本家を継ぎ三河国幡豆郡六栗に移った。 |

|

吉信は清康,広忠,家康の三代に仕えた。永禄4年(1561年)、三河長沢城攻めで軍功を上げ、永禄5年(1562年)に板倉重定を攻めた三州八幡合戦(八幡村城)の際には、今川氏の攻撃で家康(元康)方が総崩れになった際、殿を務めて、国府までの間、6度踏み止まり奮戦したという。後に家康から軍労を賞され備前長光作の脇差を賜った。

ところが、永禄6年(1563年)に三河一向一揆が起こると一揆側に加担し、大津半右衛門,乙部八兵衛,久留正勝ら門徒と共に野羽城(六栗城との説も)に籠って松平家康に叛いて敵対した。しかし乙部八兵衛の内通によって砦が陥落すると、攻め手の松平伊忠に捕らわれたが、乙部の助命嘆願によって許され、伊忠の附属となった。後に忠義の士であるとして、伊忠が家康に嘆願して正式に帰参を許された。同年7月3日、三河・遠江の郡代となる。

元亀3年(1573年)の三方ヶ原の戦いの時、吉信は浜松城の留守居だったが、味方が敗色濃厚なのを知って家康の救援に向かう。退却を進言するが、止めるのも聞かず家康が決死の突撃をしようとするので、説得を諦めて、強引に乗馬の向きを変えて、刀のむねで打って奔らせた。家康を逃がすために、25騎を率いて武田勢の追手に突入して奮戦。身代わりとなって戦死した。享年55。家康はその忠死をいたんで、その子・吉忠に伊豆韮山一万石の恩命があったが、その直後に吉忠が没し実現しなかった。さらに、吉忠の次代には子がなく夏目宗家は絶えた。

墓所は愛知県額田郡幸田町の明善寺と愛知県岡崎市本宿町の法蔵寺境内にある。後者は吉信の忠節を讃えて家康が建立させたものである。家康は吉信に信誉徹忠の号を与えて、寺に月拝供養を命じた。

|

信次は年少のころから家康側近に仕え、小牧・長久手の戦いから大坂両陣まで家康に従って各地で戦った。

口論となった同僚を斬り殺し出奔し、変名して徳川氏に仕えていた。関ヶ原の戦いの直後に家康にその事が露見するが、父・吉信の忠節を考慮し許された。また、大坂夏の陣の後に家康に呼ばれ「今こうしていれるのもお前の父のおかげだ、感謝している」と礼を言われ徳川秀忠の家臣に配された。子孫は代々旗本家として仕えた。

|