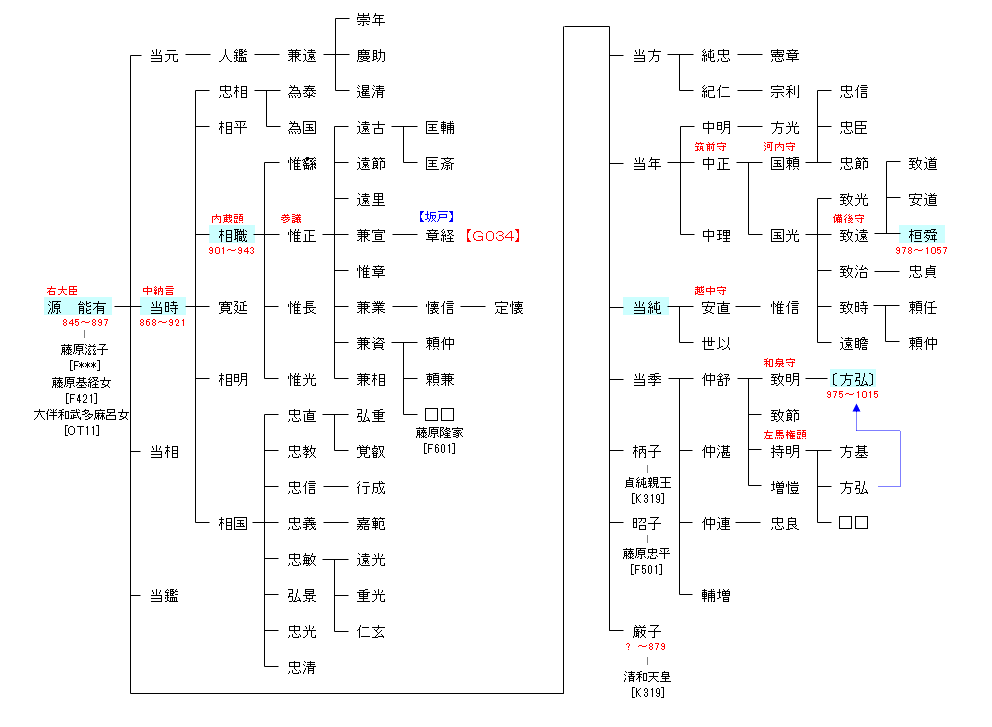

文徳源氏

| K318:文徳天皇 | 源 能有 | G033:源 能有 |

| リンク | G034 |

| 源 能有 | 源 当時 |

|---|---|

|

同じ文徳天皇の皇子である惟仁親王(清和天皇)の兄でありながら、生母の身分が低かったこともあり、皇嗣からは早い段階で除外されていたらしい。第一親等の皇族でありながらも、当時の慣例に倣って源姓を賜り臣籍降下した。能有の兄弟の多くがこれと同様の道をたどり、その子孫は後世文徳源氏と呼ばれる。 |

元慶6年(882年)従五位下に叙位される。その後、侍従,左少弁,右中弁,左中弁,左京亮,右衛門権佐などを経て、延喜11年(911年)9月13日従四位上参議となり、同年検非違使別当に補任された。延喜21年(921年)従三位中納言になったが、同年5月4日薨去した。没年齢については、父源能有(845年-897年)の生没年との関係から享年54とするのが最も自然と思われる。遺骨は粉にして器に入れられ、東山の僧蓮舟法師のもとに安置されたという(『左経記』)。 |

| 源 相職 | 源 桓舜 |

| 平安時代中期の官人。右少弁,左中弁,右大弁などを歴任。朱雀天皇の五位蔵人,蔵人頭,進物所別当,内蔵頭なども勤めた。兄弟の一人(源当相か?)も朱雀天皇の六位蔵人になっている他、藤原忠平,藤原師輔とも近い関係にあり(叔母源昭子は藤原忠平の妻で師輔らの母)、朱雀朝の宮廷において重要な役割を果たしていた。天慶6年(943年)4月9日卒去したが、最終官位は従四位下右大弁だった。娘に歌人の御形(生)宣旨がいる。 | 平安時代中期の天台宗の僧。月蔵房と号する。天台座主慶円に天台教学を学び、貞円,日助,遍救とともに比叡山の四傑と称された。一時世俗を嫌って伊豆国で修行していた時期もあるが後に比叡山に戻る。1016年(長和5年)藤原道長の法華三十講の講師となって以来、朝廷の貴族の間で活躍した。1035年(長元8年)権律師、1039年(長暦3年)極楽寺座主、ついで法性寺座主と昇任し、1054年(天喜2年)権大僧都に至った。 |

| 源 当純 | 源 方弘 |

|

平安時代中期の官人・歌人。寛平6年(894年)正月に太皇太后少進になる。寛平8年正月に従五位下に叙される。寛平9年5月大蔵少輔に任ぜられる。昌泰3年(900年)縫殿頭になる。翌年の延喜元年(901年)7月摂津守になる。延喜3年2月少納言になる。延喜7年従五位上に昇叙される。 |

平安時代中期の官人。伯父の和泉守源致明の養子になる。文章生から立身し、蔵人所雑色,六位蔵人,修理亮,式部丞,阿波守などを歴任した。長和4年6月、41歳で卒去した。藤原道長の家司的存在で、寛弘7年(1010年)に中宮藤原彰子の在所である一条院の東北対を道長の意志に従って期日通りに造営して馬を賜るなど、道長の信任を得ていた。事務能力に秀でた実務官人だったが、宮廷内における立ち居振る舞いは苦手だったらしく、清少納言に「方弘はいみじう人に笑わるる者かな」(『枕草子』104段)と酷評されるなど、女房たちの評判は芳しくなかった。 |