|

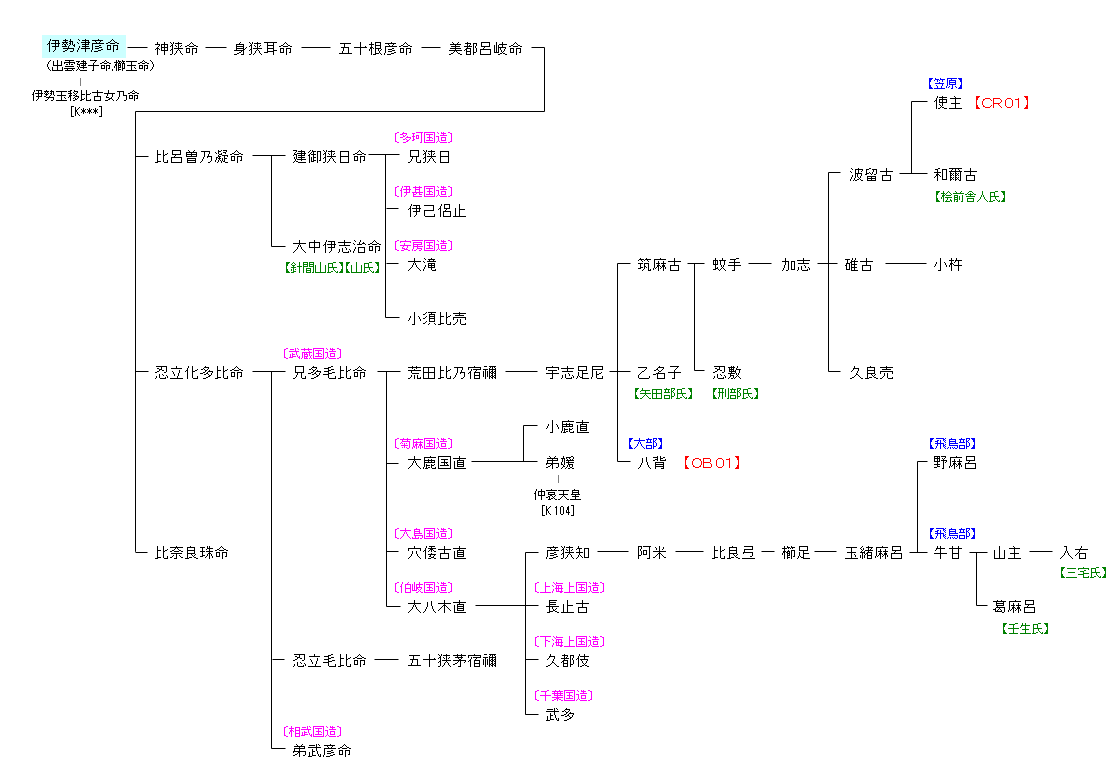

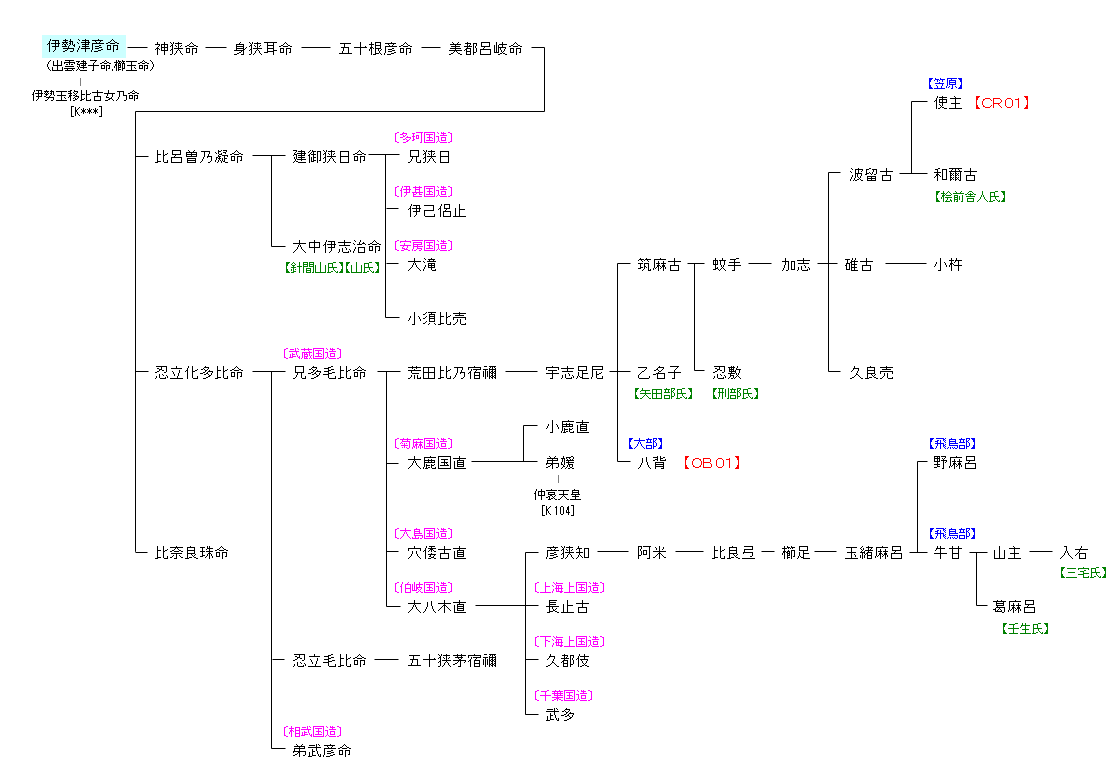

『伊勢国風土記』逸文では伊勢津彦神,伊勢都彦命,出雲建子命,天櫛玉命、櫛玉命、『播磨国風土記』では伊勢都比古命,『住吉大社神代記』では伊勢川叱古命と記される。

『伊勢国風土記』では国津神とされ、記述などから風の神とされる。『新撰姓氏録』では櫛玉命,天櫛玉命の名で登場し、高御魂命(高魂命)の子とされる。『先代旧事本紀』天神本紀では天櫛玉命の名で登場し、饒速日命の防衛として随伴して天降った三十二人のうちの一柱とされ、鴨県主らの祖とされる。

『伊勢国風土記』逸文によれば、伊勢津彦神は大和の神武天皇によって派遣された天日別命に国土を渡すよう要求されたが、長く先住していたことを理由に断っていた。しかし、最終的に天日別命が攻勢の準備を整えると、これを恐れた伊勢津彦神は東方へ避退する旨を天日別命に伝えた。すると天日別命に「伊勢を去ることをどのように証明するのか」と問われたため、伊勢津彦神は「強風を起こしながら波に乗って東方へ去って行く」ことを誓い、夜の内に東方へと去って行った。のちに天皇の詔りによって国津神の神名を取って、伊勢国としたと記述される。なお後世の加筆で、追われた後、別の地の神社で祀られたことや信濃国に鎮座したことが記述される。逸文の一説では、別の地名由来が記述されている。

別伝として、出雲神の子である出雲建子命の別名が伊勢都彦命(伊勢津彦神)であり、またの名を天櫛玉命(櫛玉命)というと記しており、「伊勢」の由来についても、国号由来とは異なる記述が成されている。

それによれば、命は伊賀国穴石神社(三重県阿山郡)に石をもって城(き)を造っていたが、阿倍志彦の神が城を奪いに来るも、勝てずして帰ったため、それに石城(いしき)の音が訛って、由来して「伊勢」という名が生まれたと記す。

|