|

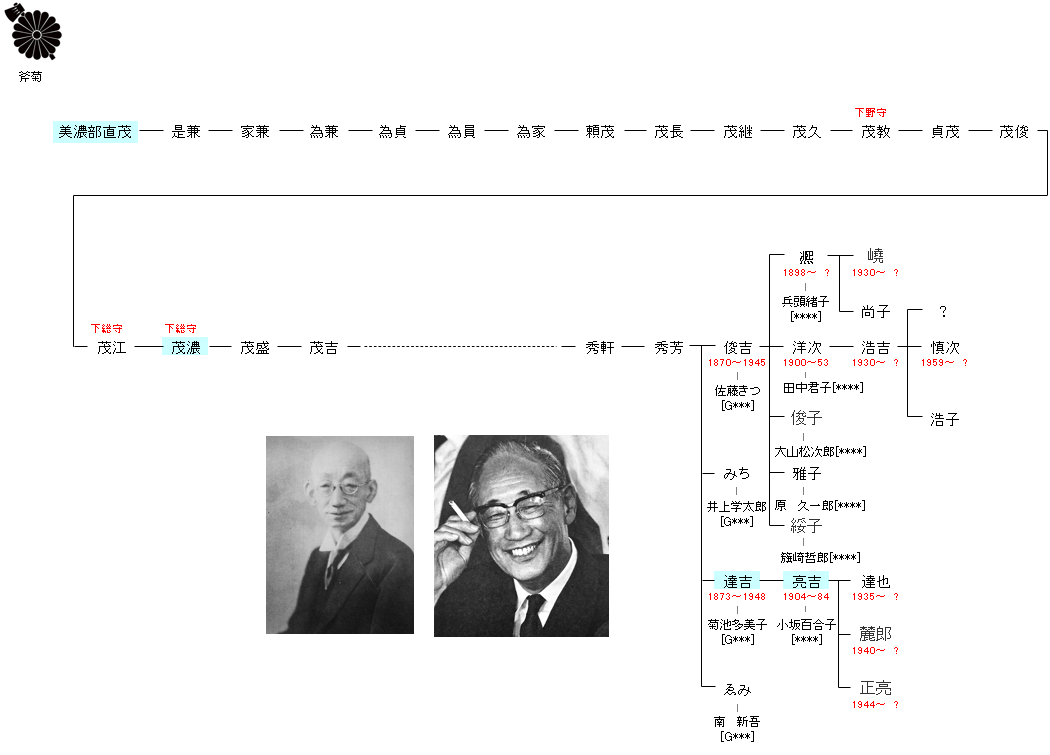

日本の法学者、憲法学者、政治家。東京帝国大学名誉教授。天皇機関説を主張し、大正デモクラシーにおける代表的理論家として知られる。昭和期には天皇機関説事件により、貴族院議員を辞職した。

1873年(明治6年)5月7日、兵庫県加古郡高砂町の漢方医・美濃部秀芳(美濃部秀軒の子)の次男として生まれた。1894年(明治27年)、帝国大学法科大学政治学科(現・東京大学法学部)に進み、天皇機関説を主唱した一木喜徳郎に師事する。大学卒業後、文官高等試験行政科に合格し内務省に勤務。1899年(明治32年)にドイツやフランス,イギリスに留学し、翌1900年(明治33年)に東京帝国大学助教授、1902年(明治35年)に同教授となり比較法制史の講座を担任する。1908年(明治41年)、一木が大学から退いた後を受けて、行政法第一講座を兼担。1911年(明治44年)、帝国学士院会員に任命された。

1912年(大正元年)の『憲法講話』で、天皇機関説を発表。同説は、ドイツのゲオルグ・イェリネックが主唱した「君主は国家におけるひとつの、かつ最高の、機関である」とする国家法人説に基づいて大日本帝国憲法を解釈し、日本の統治機構を解く学説である。同年、病気により退官した穂積八束教授の後を受けて東京帝国大学法科大学長に就任し、天皇主権説を唱えた上杉慎吉教授と論争を展開した。こののち天皇機関説は大正天皇や昭和天皇、当時の政治家や官僚らにとっても当然のものとして受け入れられるようになっていった。

1934年(昭和9年)に東京帝国大学及び兼官を退官し東京帝国大学名誉教授の称号を受ける。翌年3月には東京商科大学兼任教授も退任し、後任の憲法担当として大学同期の筧克彦を派遣した。

この年、国体明徴運動が起こり、美濃部は排撃され始めた。ただし、昭和天皇は美濃部の天皇機関説を支持していた。また、前年には、ナチス・ドイツで焚書が行われ、美濃部の学説に影響を与えたゲオルク・イェリネックの著書が、イェリネックがユダヤ人であることを理由に、発禁・焚書の対象とされた。同時期、日本でもナチス・ドイツへの関心が高まり、美濃部の学説は反ファシズム・反ナチズムとみなされるようになった。

1935年(昭和10年)、貴族院本会議において、菊池武夫議員により天皇機関説非難の演説が行われ、軍部や右翼による機関説と美濃部排撃が激化する。これに対し美濃部は、「一身上の弁明」と呼ばれる演説を行い、自己の学説の正当性を説いた。美濃部の理路整然とした演説に、議場は満場水をうったような静けさだった。

しかし、著書は発禁処分となり、不敬罪の疑いで検事局の取り調べを受けた(ただし、起訴猶予処分となっている)。

同年9月18日、美濃部は貴族院議員を辞職し、公職を退いた。

翌1936年(昭和11年)2月21日、天皇機関説の内容に憤った右翼暴漢の銃撃を受けて重傷を負った。この暴漢・小田十壮は、身分を偽って蟄居中の美濃部宅を訪問、犯行に及んだもので発砲音を聞き駆け付けた警官の発砲により小田自身も一時重体に陥っている。事件を受けて東京地方検事局は報道を禁止した。 裁判では一審で懲役8年、控訴した二審では懲役3年の判決を受けた。これは、美濃部の供述から、右足に負傷したのは逃げた空き地の鉄条網を越えてからのことになっていたが、暴漢・小田が、7発の弾丸を撃ちつくしたのはそれ以前であり、別人の犯行の可能性が出たからである。弁護人の林逸郎,竹上半三郎は、この疑問から警護の巡査達にも疑いが向けられ巡査たちを喚問したが証言が曖昧であったため、警視庁にも当該巡査達のピストルの取寄せを求めたが、警視庁はピストルが見つからぬと回答。さらに警視庁のピストルの台帳にも見当たらぬと回答。やむなく帝大で美濃部の体内から摘出された弾丸と、小田が犯行に使用したピストルの弾丸の施条痕の鑑定が行われたが、螺旋の巻き方が違うことが判明。小田に傷害の責任はなかった。美濃部に銃傷を負わせた犯人はいまだ不明である。

この一連の天皇機関説事件の中で、岡田内閣は2度わたって「国体明徴声明」を出し、天皇機関説は異端の学説とし撲滅を宣言させられた。

第二次世界大戦後の1945年(昭和20年)、朝日新聞に「憲法改正問題」を寄稿。解釈と運用により憲法の民主化は可能であるとして改正不急を説くものの、占領軍の対日政策により憲法改正作業が行われ、美濃部も内閣の憲法問題調査会顧問や枢密顧問官として憲法問題に関与した。

しかし、占領軍は国家の根本規範を改正する権限を有しないとの理解を前提に、美濃部は新憲法の有効性について懐疑的見解を示し、国民主権原理に基づく憲法改正は「国体変更」であるとして日本国憲法に反対した。枢密院における新憲法草案の審議でも、議会提出前の採決でただ一人反対の態度を示し、議会通過後の採決も欠席棄権するなどして抵抗し、「オールド・リベラリストの限界」と非難された。しかし、美濃部の見解と同様に、主権の所在の変更を伴う日本国憲法制定は無効であったとする主張は根強く存在している。

なお、美濃部の弟子の宮沢俊義は、八月革命説(ポツダム宣言受諾によって日本において法的には「革命」が起き、それによって主権の所在が天皇から国民に変更されたため、それに基づく日本国憲法は有効である)という学説を提唱し、憲法改正の正当性を理論付けた。

1947年(昭和22年)には、日本初の大学通信教育課程である法政大学通信教育学部の初代部長に任命される。戦前には法政大学の前身である和仏法律学校で憲法講義を担当し、法政大学清国留学生法政速成科の憲法学の講義も担当した。

日本国憲法の成立後には、この憲法の研究を重ね、多くの著書・論文を発表したが、日本国憲法施行の1年後、1948年(昭和23年)5月23日に没した。

|

日本のマルクス経済学者、政治家、教育者。第6・7・8代東京都知事。参議院議員(全国区)を歴任。

元文部大臣の菊池大麓の長女・多美子と美濃部達吉の間の長男として東京府東京市本郷区に生まれた。東京高等師範学校附属小学校(現・筑波大学附属小学校),同附属中学校(現・筑波大学附属中学校・高等学校)を卒業後、旧制二高(現・東北大学)を経て、東京帝国大学に進む。

東京帝国大学経済学部では、マルクス経済学者の大内兵衛に師事し、後期資本主義の危機的状況の諸現象、特にインフレーションについて研究した。助手となるが、マルクス主義と処世の両立を安易に信じているような態度で挨拶に行ったことが反マルクス派の河合栄治郎の怒りを買い、母校の経済学部に講師として残ることが不可能になる。そのため法政大学経済学部に転出し、以後マルクス経済学者として教鞭を振るう。大内兵衛、有沢広巳と共に、労農派マルクス経済学からの内閣総理大臣・池田勇人のブレーンの一人でもあった。

戦後は毎日新聞論説委員,内閣統計委員会委員兼事務局長,持株会社整理委員会委員となる。1948年11月、持株会社整理委員会委員時代,昭和電工に関する問題に関し、衆議院不当財産取引調査特別委員会に証人喚問された。

1960年から1962年までNHK教育テレビで放送されていた『やさしい経済教室』で、経済の問題をやさしく解説する「お父さん」役として出演しており、都知事選出馬前にはお茶の間に名前が売れていた。

1967年(昭和42年)から1979年(昭和54年)まで東京都知事を3期12年務めた。

1980年(昭和55年)6月の第12回参議院議員通常選挙に、日本社会党東京都本部などの推薦を受けて無所属で全国区から立候補し当選した。革新自由連合所属の中山千夏率いる院内会派「一の会」に所属し、後に第二院クラブらの議員との統一会派「無党派クラブ」「参議院の会」代表を務めた。

晩年は病気がちとなり、任期途中の1984年(昭和59年)12月24日、自宅の書斎で心筋梗塞のため死去。80歳没。墓は多磨霊園にある。

|