<神皇系氏族>天孫系

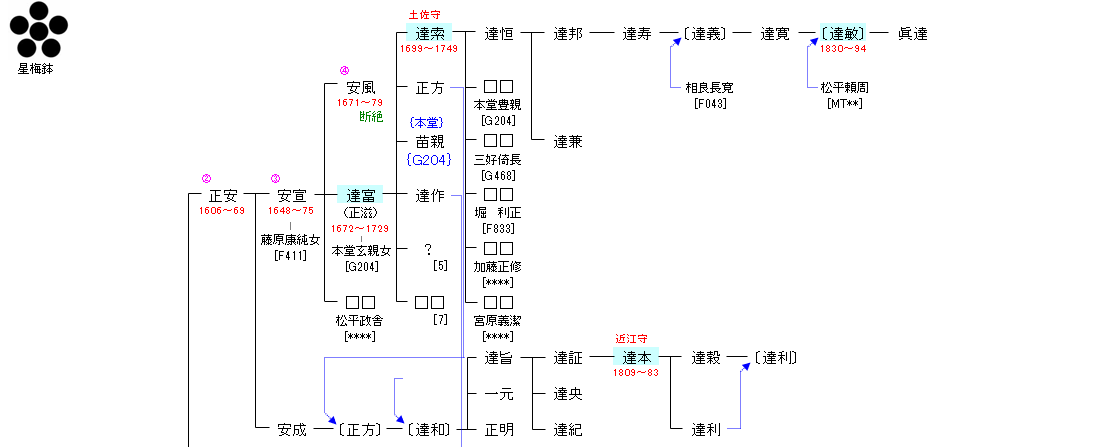

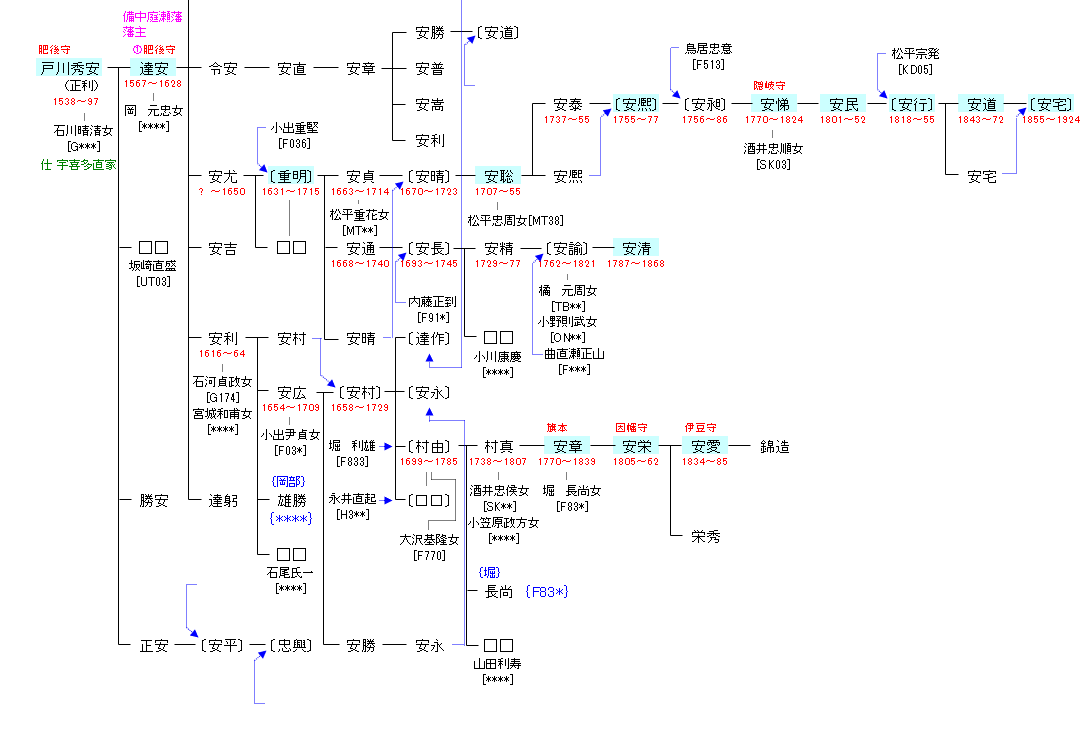

| SW18:菅原知頼 | 土師身臣 ― 菅原古人 ― 菅原道真 ― 菅原知頼 ― 戸川秀安 | SW20:戸川秀安 |

| リンク |

| 戸川秀安 | 戸川達安 |

|---|---|

|

秀安の父・定安は、宇喜多能家の妾腹の子で正実の養子となったともいわれている。天文3年(1534)、能家討死後、備後門田へ逃れた定安はまもなく死亡、秀安は美作の叔父・富川入道のもとで育てられ、天文12年(1543)頃、宇喜多直家が浦上宗景のもとに出仕するや、その近侍として仕え、姓を戸川と改めた。秀安は、はじめ正利と名乗り、直家をよく補佐してその創業を助けた。 |

永禄10年(1567年)、宇喜多氏家臣・戸川秀安の嫡男として生まれる。戸川氏は美作菅氏の一流だったとされる。 天正7年(1579年)、備前辛川の役において13歳で初陣を飾り、小早川隆景を撃破。父・秀安の後を継いで児島常山城を守った。宇喜多家の侍大将として備中高松の陣をはじめ各地の合戦に出陣、朝鮮の役では加藤清正をオランカイ境に援け、小早川隆景とともに碧蹄館で明軍を打ち破った。 |

| 戸川達富 | 戸川達索 |

|

備中庭瀬藩の第3代藩主・安宣の次男として生まれた。延宝3年(1675年)3月23日に4代藩主で兄の安風より1000石を分知され、旗本となった。ただしこの時は双方とも幼年であり、兄弟の意思ではない。 |

備中撫川の交代寄合・達富の長男として生まれた。母は本堂玄親の娘。享保14年(1729年)、父の死去により家督を相続した。 |

| 戸川達敏 | 戸川達本 |

|

讃岐高松藩6代藩主・松平頼真の弟である松平頼周の子として生まれる。弘化4年(1847年)、戸川達寛の末期養子となり家督を相続する。慶應4年(1868年)、鳥羽・伏見の戦いの直後に新政府に帰順を表明。同年5月27日に新政府から朝臣(中大夫)を賜る。同年6月、分家で隠居の身である戸川達本が新政府に帰順すべく長男・達穀を隠居にして次男・達利に家督相続させたい旨を達敏に願い出たため、依頼に応じ達利を連れて江戸に下向し、新政府の弁事(総裁局の庶務官)に嘆願書を提出した。 |

先代・達証の長男として生まれる。天保7年(1836年)7月、父の隠居により家督相続。 |

| 戸川重明 | 戸川安聡 |

|

小出重堅の次男として生まれ、戸川安尤の養子となった。慶安4年(1651年)書院番士になる。のちに御先鉄砲頭となり布衣の着用を許される。 |

先代・安晴の子として生まれ、父の死により家督を相続した。正室は松平忠周の娘で、継室も松平忠周の娘。 |

| 戸川安熈 | 戸川安悌 |

|

早島戸川家5代・安聡の7男として生まれ、生後間もなく実兄・安泰の死により家督を相続した。安聡時代に村民が高松領の箕島村,民と共に幕府へ訴え出て岡山藩と争った、干拓地における国境の線引きについての訴訟(宝暦国境争論)について、宝暦8年(1758年)6月に裁決が下された。結果は、海岸線を国境とし、海は備前内海(備前国)であるものの公儀のものとされ、早島・箕島・妹尾側の敗訴であった。しかし、妹尾村民の干潟への入猟の許可と、早島・箕島村民による葭草、浜松の刈取が許可され、堤防修復のための干潟の土の掘り下げが3村に認められるという、以前からの干潟での用益権の確保には成功した。 |

先代・安昶の子として生まれ、天明6年(1786年)父の死により家督を相続した。 |

| 戸川安民 | 戸川安行 |

|

先代・安悌の子として生まれ、文政6年(1823年)7月に父の隠居により家督を相続した。父の時代、豪農の片山新左衛門を士分に取り立てたが、豪農の佐藤平治兵衛や溝手九七郎,木村財右衛門・八郎右衛門親子を逼迫した財政を立て直すため士分へ取り立てたのは安民だといわれている。それでも財政再建は進まず、片山,佐藤,溝手家からの融資の返済ができないため文政10年(1827年)3家に合計毎年米500石を借金の利息として返済する約束までしている。天保年間にはたびたび倹約令を出すほど緊縮財政を強いられている。 |

宮津藩主松平宗発の4男。先代・安民から養子に迎えられ、弘化4年(1847年)12月に養父の隠居により家督を相続した。 |

| 戸川安道 | 戸川安宅 |

|

先代・安行の子として生まれ、安政2年(1855年)に父の死により家督を相続した。相続当初は、天災と疫病に苦しめられた。まず相続直後に、江戸屋敷が安政の大地震で建物の全てが大破した。安政3年(1856年)6月、旱魃のため知行地内の竜王宮・鍋森宮に対し雨乞い祈祷をするよう御触書を出している。安政4年(1857年)も知行地内で2月に風邪(流感)が蔓延、さらに6月から9月は旱魃と暴風雨に遭うなど天災に見舞われたため、安政6年(1858年)、家臣・片岡藤左衛門に伊勢神宮に代参するよう命じている。しかし、この年から翌安政7年(1859年)までコレラの大流行、万延元年(1860年)の米の不作などがおこっている。 |

江戸時代末期の旗本で、明治時代の文学者,日本基督教会の牧師である。通称ははじめ隼人、のち達若。雅号は残花。別号として百合園主人。 |

| 戸川安清 | 戸川安章 |

|

戸川安論の子として生まれた。文化2年(1805年)従五位下・大隅守(のち播磨守)。天保7年(1836年)より長崎奉行。天保13年(1842年)2月より勘定奉行。弘化2年(1845年)より西の丸留守居役。万延元年(1860年)より留守居役など要職を歴任した。 |

妻は堀長尚の長女、後妻は堀長尚の次女。文化4年(1807年)、父の死により家督相続する。 |

| 戸川安栄 | 戸川安愛 |

|

先代・安章の長男に生まれ、天保10年(1839年)、父の死により家督相続する。天保4年(1833年)からの天保の大飢饉により、父の時代に天保9年(1838年)から5年間の倹約令が出されていたが、初年度以外は全く効果が現われず、財政難は一層深刻になった。そのため、弘化3年(1846年)正月から江戸屋敷に引き籠っていたが、同年2月に甲府勤番支配に命じられ、江戸・甲府間での往復費用並びに甲府での滞在費用を借金で賄い、ますます苦しくなった。 |

先代・安栄の四男に生まれる。幼少時より聡明であったため、安政5年(1858年)、部屋住のまま小納戸役となり布衣の着用を許された。さらに同年、幕府学問所教授方手伝出役となり、漢文の講義を上覧した。 |