<神皇系氏族>天神系

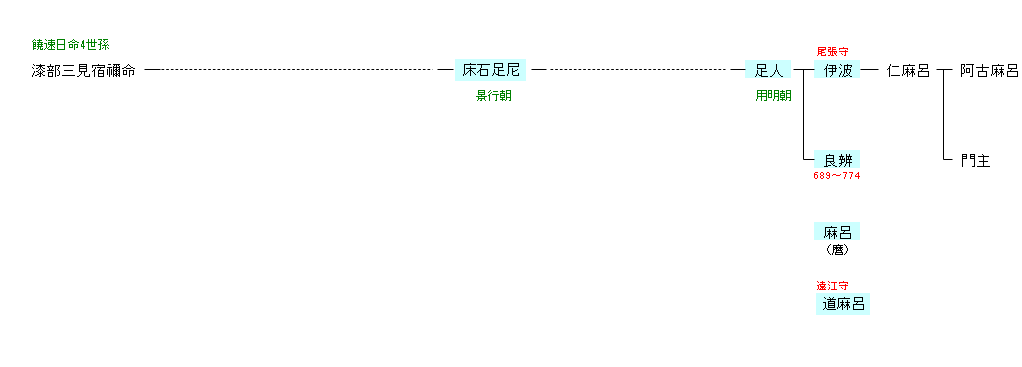

| A231:饒速日命 | 饒速日命 ― 漆部三見 | NU01:漆部三見 | ● |

| リンク |

| 漆部床石足尼 | 漆部足人 |

|---|---|

| 『本朝事始』による伝承では、倭武皇子が宇陀の阿貴山で狩猟の最中に大猪を射たが、止めを刺すことができなかった。そこへ部下の1人が漆の木を折ってその汁を矢先に塗り、再度挑戦すると仕留めることができたという。木の汁で皇子の手が黒く染まったため、皇子はその汁を部下に命じて集めさせ、持っている品物に塗ると、黒い光沢を放ちつつ染まっていった。そこで、その地を漆河原といい、漆の木が自生している宇陀郡の曽爾の郷に「漆部造」を置いた。床石足尼が漆部官になったことが伝えられている。 |

飛鳥時代の豪族。姓は造。本拠地は大和国宇陀郡漆部郷で、現在の奈良県宇陀郡曽爾村にあたる。漆部造の家系は未詳であるが、物部氏との関係が深かった可能性が高い。 |

| 漆部伊波 | 良辨 |

|

天平20年(748年)、東大寺大仏殿建立に際して商布2万端を貢進した功労により、従七位上から外従五位下に叙せられる。 |

持統3年(689年)、相武国造後裔の漆部氏の出身である漆部直足人の子として生まれる。鎌倉生まれと言われ、義淵に師事した。別伝によれば、近江国の百済氏の出身、または、若狭国小浜下根来生まれで、母親が野良仕事の最中、目を離した隙に鷲にさらわれて、奈良の二月堂前の杉の木に引っかかっているのを義淵に助けられ、僧として育てられたと言われる。東大寺の前身に当たる金鐘寺に住み、後に全国を探し歩いた母と30年後に再会したとの伝承もある。しかし現在では別人ではないかとされているなど、史実であるかは定かでない。ただし、幼少より義淵に師事して法相唯識を学んだのは事実である。 |

| 漆部麻呂 | 漆部道麻呂 |

|

飛鳥時代の豪族。名は麿とも。姓は造。『日本霊異記』では「麿」と一文字で記されている。 |

飛鳥時代の貴族。姓は造。官位は従五位下・遠江守。 |