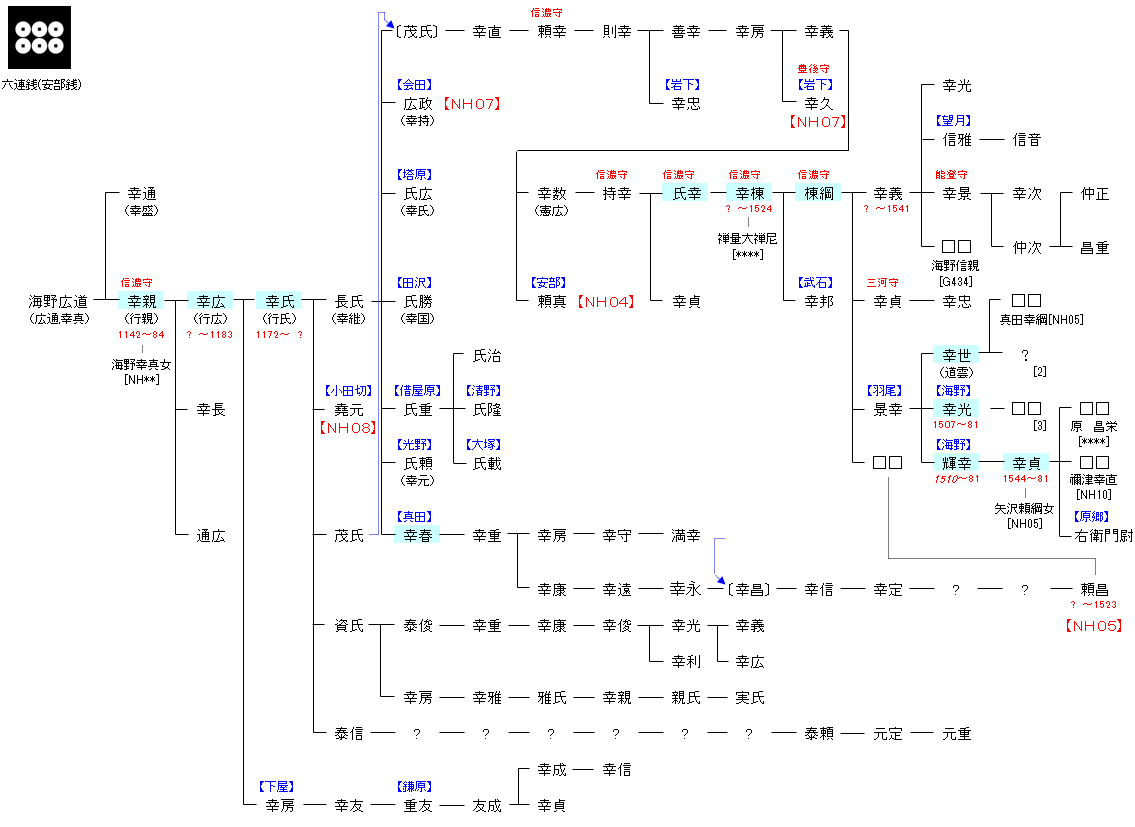

<神皇系氏族>天神系

| NH02:滋野家訳 | 楢原久等耳 ― 滋野家訳 ― 海野広道 | NH03:海野広道 |

| リンク | NH04・NH05・NH07・NH08 |

| 海野幸親 | 海野幸広 |

|---|---|

| 兄の幸通の跡を継いで海野氏の当主となり、保元2年(1157年)の保元の乱では、300騎を率いて源義朝の下に参じた。寿永2年(1181年)の木曾義仲の挙兵に呼応して、横田河原の戦いに参戦している。そのまま義仲に従って上洛し、寿永2年(1183年)の備中水島の戦いで嫡男の幸広が平教経と戦って戦死している。同年の法住寺合戦に参加。翌寿永3年(1184年)1月21日の粟津の戦いにて討死し、義仲らと共に七条河原で獄門にかけられた。 | 寿永2年(1183年)の水島の戦いにて源義仲に従い、先鋒となり討死した。 |

| 海野幸氏 | 真田幸春 |

|

寿永2年(1183年)、義仲が源頼朝との和睦の印として、嫡男の清水冠者義高を鎌倉に送った時に、同族の望月重隆らと共に随行した。 |

源頼朝の御家人である海野幸氏の孫・海野幸継の7男・七郎幸春がおり、真田に住み、真田氏と称したことに始まるとしている(家系図上で真田姓の初出となる人物)。 |

| 海野氏幸 | 海野幸棟 |

|

海野一族は、小県郡・佐久郡を拠点とした信濃の有力国人衆滋野三家(海野,根津,望月)の嫡流であり、その支族は筑摩郡や駿河などに分かれて繁栄していた。室町時代には、信濃守護小笠原長秀を他の国人と連携して追放し、結城合戦では一族を引き連れて武功を挙げるなど、勢威を保っていた。 |

父・氏幸は小県郡の有力国人で、小県・佐久へ勢力を伸ばしつつあった川中島四郡の大勢力・村上頼清と抗争するも敗北し劣勢に立たされ、滅亡こそ免れたが、海野氏は弱体化しつつあった。 |

| 海野棟綱 | 羽尾道雲(幸世) |

|

大永7年(1527年)、海野氏族の高野山参詣時の宿坊を蓮華定院とする契状を出す。天文10年(1541年)の海野平の戦いでは武田・村上・諏訪連合軍に敗れる。この戦いで領地と子息の幸義を失う。 |

羽尾氏は上野国吾妻郡の羽根尾城周辺を支配していた国衆である。吾妻郡西部にある三原荘には鎌倉時代に海野幸氏が地頭として入部し、戦国期には羽尾氏や湯本,鎌原氏がその海野氏の子孫を称して三原荘に勢力を有していた。天文2年(1533年)の北条氏綱による鶴岡八幡宮造営の奉加に羽尾氏も応じており、当時、羽尾氏が山内上杉氏の従属国衆として存立していたことが確認できる。 |

| 海野幸光 | 海野輝幸 |

|

父は吾妻郡羽根尾を領する国衆・羽尾景幸で、幸光はその次男にあたる。羽尾氏は鎌倉期に三原荘の地頭となった海野幸氏の子孫を称しており、幸光と弟・輝幸は海野氏を名乗っている。 |

天文10年(1541年)、海野平の戦いで村上義清に敗北して逃亡した海野棟綱,真田幸隆を兄とともに匿ったとされる。岩櫃城主・斎藤憲広に従っていたが、永禄6年(1563年)、真田幸隆を総大将とする武田信玄の軍勢が岩櫃城に侵攻した際、真田信綱,室賀満正の調略に応じて兄・幸光とともに武田軍に内応した。以後は幸光とともに岩櫃城に入城し、幸隆の指揮下に入った。 |

| 海野幸貞 | |

|

天文13年(1544年)、上野吾妻郡の国衆・海野輝幸の嫡男として生まれた。塔原海野氏の当主三河守幸貞とは別人である。天正8年(1580年)、幸隆の跡を継いだ昌幸が沼田城を攻略すると、父・輝幸とその二の丸に入った。 |