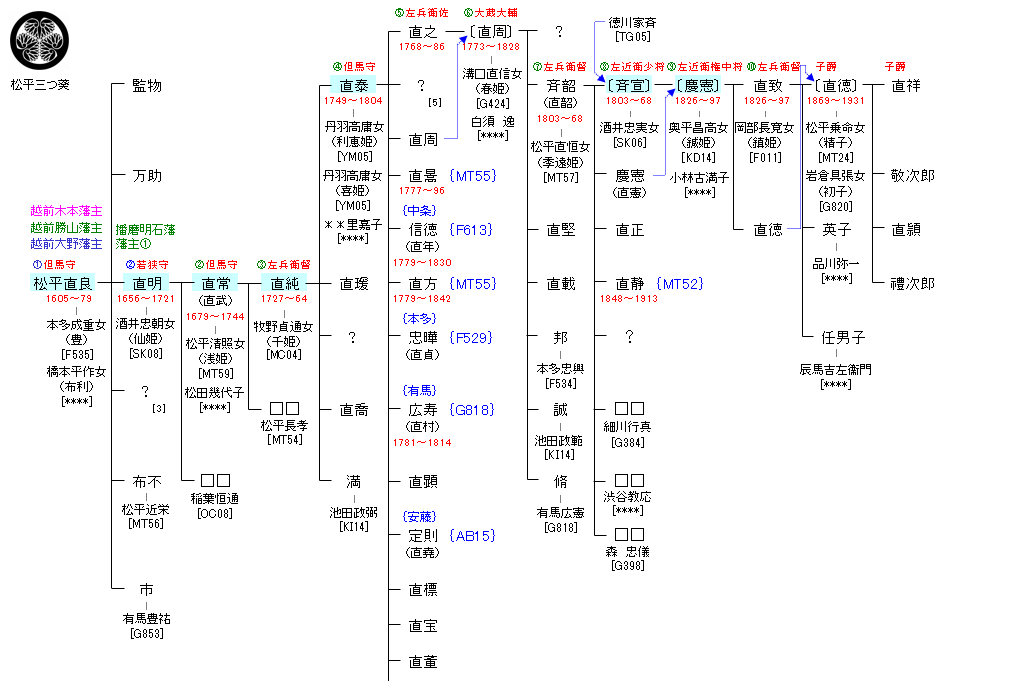

水戸徳川家→越前松平家→明石松平家

| MT51:結城秀康 | 徳川家康 ― 結城秀康 ― 松平直良 | MT58:松平直良 | ● |

| リンク |

| 松平直良 | 松平直明 |

|---|---|

|

慶長9年(1604年)11月24日、結城秀康の6男として、藩領内の永平寺町にあった、母親の実家である津田信益の屋敷にて生まれる。元和9年(1623年)、北庄藩主で長兄の松平忠直が強制隠居とされると、藩領の大部分は次兄の忠昌の相続とされ、残りは兄弟に分割されることになり、末弟の直良も寛永元年(1624年)に越前木本藩主となり2万5,000石を知行する。ただし、この段階では、本藩からの完全独立経営が行われていたとは言えない。寛永12年(1635年)に加増され、兄の直基が越前大野藩に転封した後の越前勝山藩主3万5,000石となる。 |

越前国大野藩2代藩主、播磨国明石藩初代藩主。直良系越前松平家2代。 |

| 松平直常 | 松平直純 |

|

直良系越前松平家3代。延宝7年(1679年)、越前国大野藩主・松平直明の長男として江戸にて誕生。天和元年(1681年)、松千代丸から処次郎と改名する。天和2年(1682年)、直明が明石藩へ転封となる。元禄3年(1690年)、元服して諱を直常と名乗り、5代将軍・徳川綱吉に御目見した。その後、直武と改名したが、再び直常に戻した。 |

直良系越前松平家4代。享保12年(1727年)、第2代藩主・松平直常の長男として明石城にて誕生。母は側室で松田友成の養女・幾代子。直常より處次郎の名を与えられる。元文2年(1737年)に元服し、直常より直純の諱を与えられる。この年、生母の幾代子が死去する。翌元文3年(1738年)、初めて8代将軍・徳川吉宗に御目見する。元文5年(1740年)、左兵衛を名乗る。従五位下を叙任し、左兵衛佐と改称する。 |

| 松平直泰 | 松平斉宣 |

|

直良系越前松平家5代。寛延元年(1748年)、第3代藩主・松平直純の長男として江戸藩邸にて誕生した。宝暦8年(1758年)に元服し、直純より直泰の諱を与えられる。宝暦12年(1762年)、初めて10代将軍・徳川家治に御目見する。元文13年(1763年)に従五位下を叙任し、内膳正と名乗る。 |

直良系越前松平家9代。11代将軍・徳川家斉の26男として誕生。12代将軍・徳川家慶の異母弟。家斉の末息子であり、甥にあたる13代将軍・徳川家定よりも年下である。 |

| 松平慶憲 | |

|

文政9年(1826年)、江戸藩邸にて嫡子として誕生する。文政10年(1827年)、父・斉韶は将軍・徳川家斉より自身の25男・周丸(のちの8代・斉宣)を養嗣子として強要され、翌文政11年(1828年)、周丸が明石藩の世嗣となる。天保9年(1838年)元服し、父・斉韶より直憲と名付けられる。 |