<継体朝>

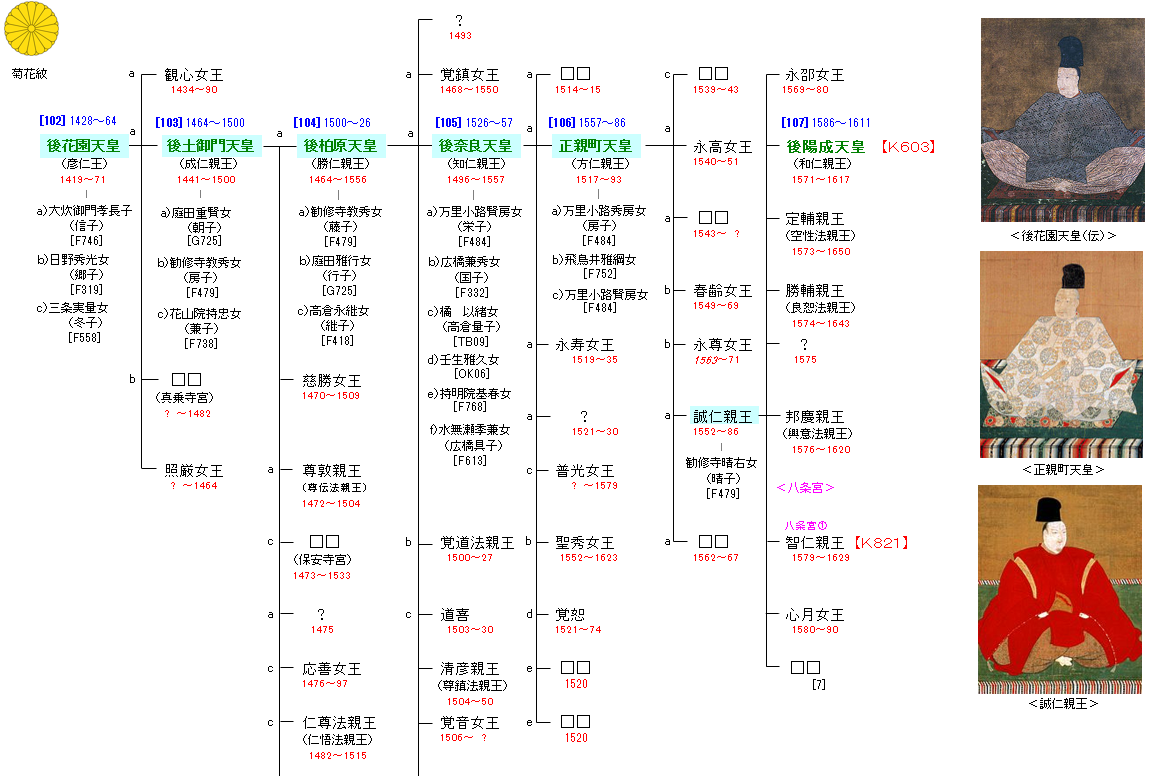

| K501:光厳天皇 | 後鳥羽天皇 ― 土御門天皇 ― 後草深天皇 ― 光厳天皇 ― 後花園天皇 | K602:後花園天皇 |

| リンク | K603・K821 |

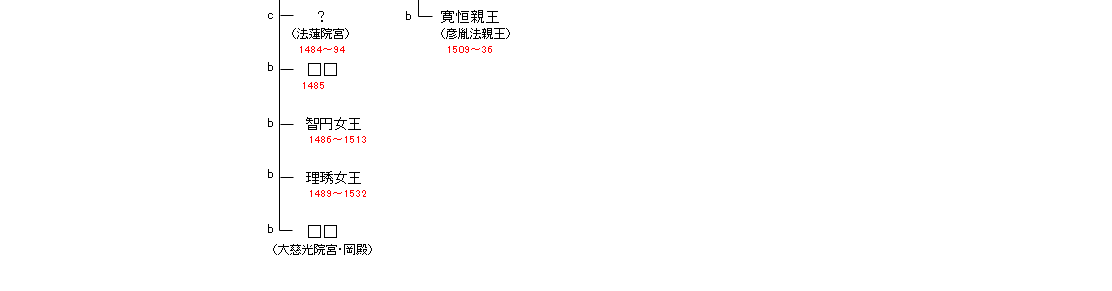

| 後花園天皇 | 後土御門天皇 |

|---|---|

|

正長元年(1428年)に称光天皇が危篤に陥ると、両統迭立を要求する後南朝勢力がにわかに活動の気配を見せたため、室町幕府将軍に就任することになっていた足利義宣(後の義教)は、伏見御所にいた彦仁王(後花園天皇)を保護し、後小松上皇に新帝指名を求めた。同年7月20日に称光天皇が崩御すると、彦仁王は後小松上皇の猶子となって親王宣下のないまま7月28日に践祚し、翌永享元年(1429年)12月27日に即位した。天皇の即位は、崇光天皇以来、皇統の正嫡に帰ることを念願していた伏見宮家にとってはめでたいことであり、父・貞成親王もこれを「神慮」として喜んだ。 |

長禄元年(1457年)12月19日に親王宣下、寛正5年(1464年)7月19日に後花園天皇の譲位を受けて践祚(即位日は、寛正6年(1465年)12月27日)。文明2年(1470年)まで後花園上皇による院政が行われた。 |

| 後柏原天皇 | 後奈良天皇 |

|

文明12年(1480年)12月13日に親王宣下。明応9年(1500年)10月25日、後土御門天皇の崩御を受けて践祚した。しかしながら、応仁の乱後の混乱のために朝廷の財政は逼迫しており、後柏原天皇の治世は26年におよんだが、即位の礼をあげるまで21年待たなくてはならなかった。 |

明応5年(1497年)1月26日、権中納言・勧修寺政顕の屋敷で誕生。大永6年(1526年)4月29日、後柏原天皇の崩御にともない践祚した。しかし、朝廷の財政は窮乏を極め、全国から寄付金を募り、10年後の天文5年2月26日(1535年3月29日)にようやく紫宸殿にて即位式を行うことができた。寄付した戦国大名は後北条氏,大内氏,今川氏などである。 |

| 正親町天皇 | 誠仁親王 |

|

弘治3年(1557年)、後奈良天皇の崩御に伴って践祚した。当時、天皇や公家達はすでに貧窮していた。戦国大名・毛利元就の献上金があるまで、3年間即位の礼を挙げられなかった。正親町天皇は、元就に褒美として従五位下・右馬頭という位階を授け、皇室の紋章である菊と桐の模様を毛利家の家紋に付け足すことを許可した。さらに、本願寺法主・顕如も莫大な献金を行っており、天皇から門跡の称号を与えられた。これ以後、本願寺の権勢が増す。永禄8年(1565年)には、キリスト教宣教師の京都追放を命じた。 |

永禄11年(1568年)12月15日、親王宣下を受け元服。資金難のため延び延びになっていたが、織田信長が費用を負担してようやく実現したものである。別当には菊亭晴季が、家司には甘露寺経元,庭田重通,山科言経,中山親綱,烏丸光宣が任じられている。正式な立太子礼は行われなかったものの、正親町天皇には誠仁以外の男子が生まれなかったため、同時代の史料には彼を指して、「春宮」・「東宮」・「太子」と呼ぶ例も見られた。 |