<継体朝>

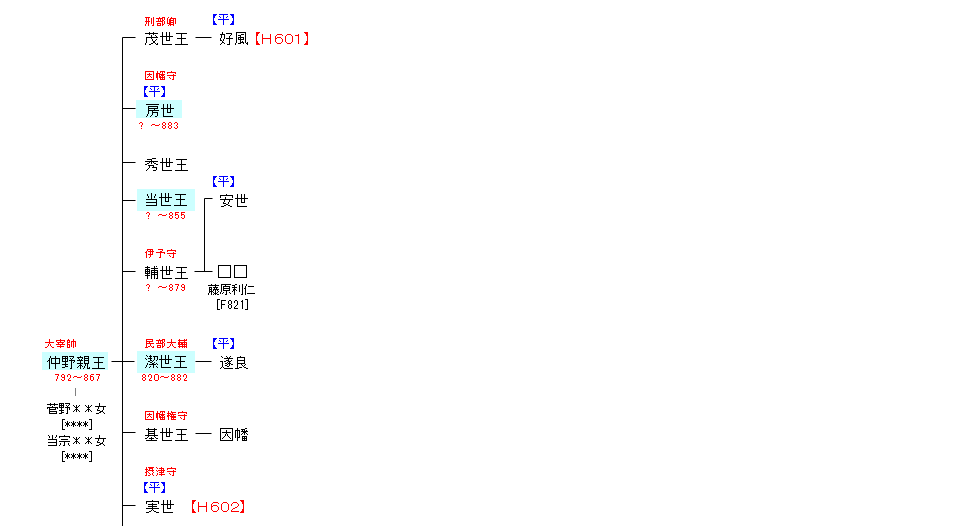

| K312:桓武天皇 | 継体天皇 ― 欽明天皇 ― 敏達天皇 ― 押坂彦人大兄皇子 ― 天智天皇 ― 桓武天皇 ― 仲野親王 | K315:仲野親王 |

| リンク | H601・H602 |

| 仲野親王 | 平 房世 |

|---|---|

|

延暦24年(805年)8月、安芸国賀茂郡地50町を、12月、河内国交野郡白田2町を賜る。弘仁5年(814年)正月、無品から四品に初叙。淳和朝では上総太守,中務卿,大宰帥を経て、天長10年(833年)正月に三品に進む。仁明朝に入ると、上総太守,弾正尹,上野太守を歴任し、承和14年(847年)正月に二品に昇叙した。嘉祥3年(850年)5月式部卿に任じられ、仁寿3年(853年)常陸太守、貞観3年(861年)正月上総太守、同5年(863年)2月大宰帥を兼任。晩年、輦車による宮中の出入りの他、禁野外での遊猟やそのための鷹と鶴の飼養が許された。貞観9年(867年)正月17日薨去、享年76。 |

承和13年(846年)無位から従四位下に直叙され、治部大輔に任ぜられる。承和15年(848年)宮内大輔に転じて、仁明朝末から文徳朝にかけてこれを務めた。 |

| 当世王 | 潔世王 |

| 仁寿3年(853年)無位から従四位下に直叙される。斉衡2年(855年)8月13日卒去。生まれつき身体が弱く、風雨を非常に忌み嫌い、鷹狩りに用いる犬を好んだにも関わらず、敢えて戸外に出て野山に遊ぶことがなかったという。 |

幼い頃から歴史や伝記を学び、文章生に補せられる。しかし、長く対策に及第できず文章生のまま、貞観2年(860年)41歳にして従四位下に直叙された。 |

| 十世王 | 班子女王 |

|

50歳を過ぎるまで無位であったが、姉妹の班子女王の夫・時康親王の即位(光孝天皇)に伴い、元慶8年(884年)従四位下に直叙され、翌元慶9年(885年)中務大輔に任ぜられる。 |

光孝天皇の親王時代からの妃。是忠親王,是貞親王,定省親王(のちの宇多天皇)、源元長,忠子内親王,簡子内親王,綏子内親王,為子内親王をもうける。元慶8年(884年)の夫・光孝天皇の即位に伴い、同年4月1日女御となる。藤原基経の異母妹の尚侍・藤原淑子と親密な仲で、所生の定省親王を淑子の猶子としており、この関係が夫・光孝天皇の即位の一因ともされている。仁和3年(887年)、定省親王が宇多天皇として即位すると、同年11月17日皇太夫人となり、さらに寛平9年(897年)7月26日には皇太后となった。昌泰3年(900年)4月1日、68歳で崩御。 |