<神皇系氏族>天孫系

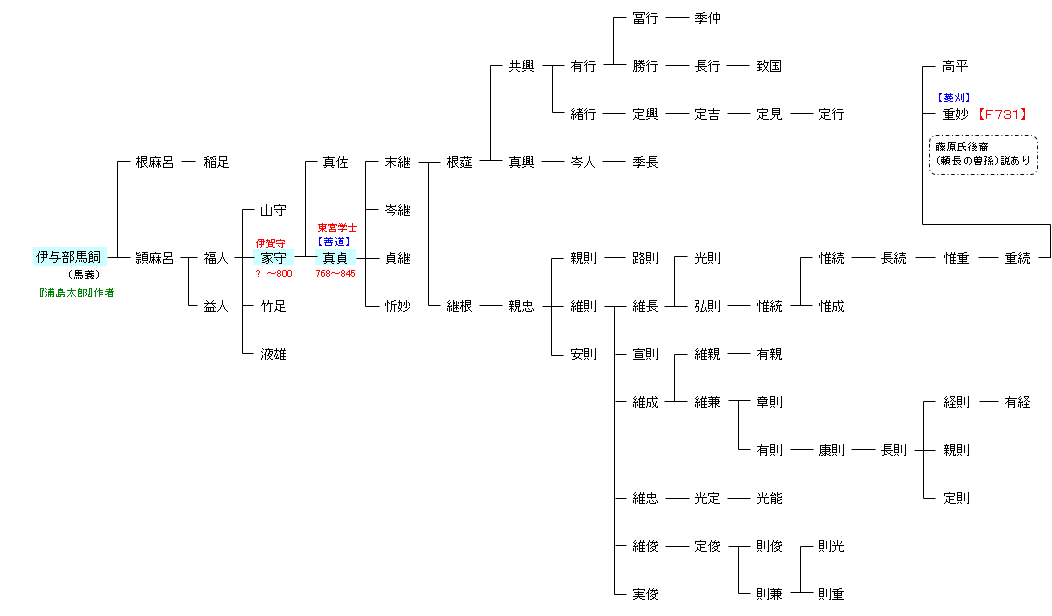

| A103:建斗米命 | 建斗米命 ― 伊与部馬飼 | IY01:伊与部馬飼 | ● |

| リンク |

| 伊与部馬飼 | 伊与部家守 |

|---|---|

|

伊与部(伊余部)氏は伊与部の伴造氏族。連姓の伊与部氏は、尾張氏の一族で、天火明命の流れを汲む少神積命の後裔とする。 |

宝亀6年(775年)第16次遣唐使の明経請益生に補され、宝亀8年(777年)渡唐して唐において『五経大義』『切韻』『説文』『字体』を習得する。宝亀9年(779年)帰国すると直講に任ぜられ、のち助教に昇進した。 |

| 善道真貞 | |

|

15歳で大学寮に入学するが、数年の内に大学寮の諸教官にその才能と品行を推されて明経得業生に補せられる。大同4年(809年)官吏登用試験に合格して山城少目に任ぜられ、のち播磨少目に転任する。 |