|

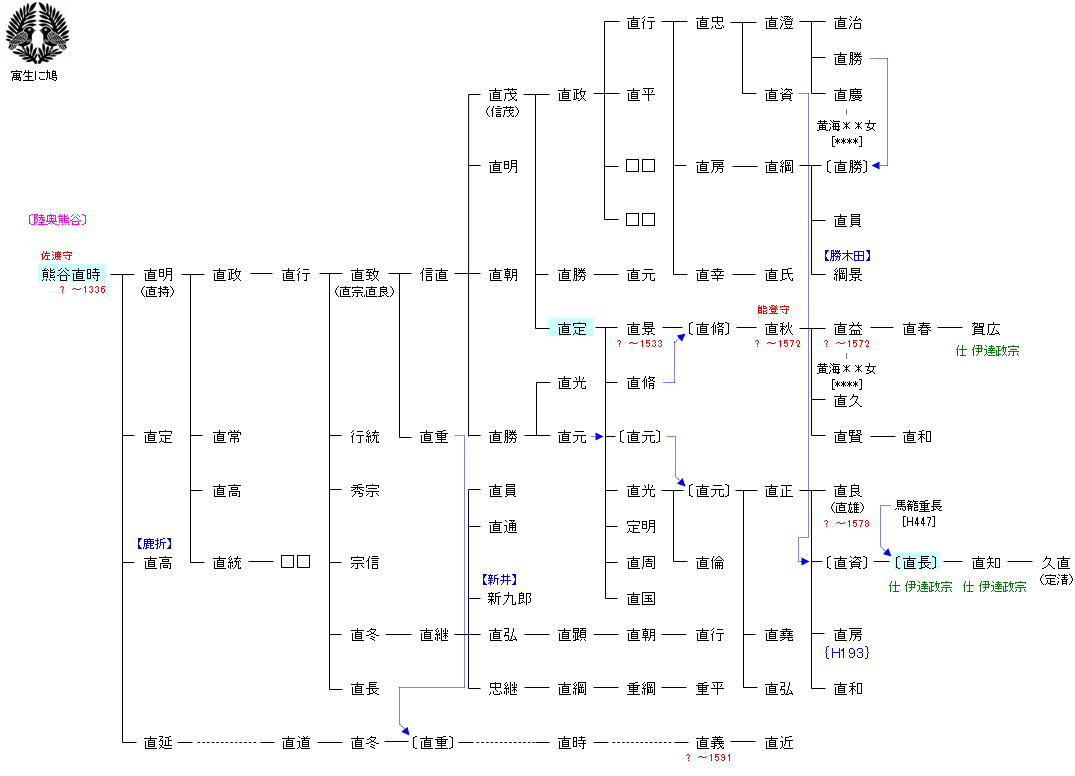

葛西氏は鎌倉以来、葛西五郡を領して勢力を誇り、奥州葛西氏と関東葛西氏の二系が存在していたようだが、奥州葛西清貞が葛西太守として惣領職をつとめ、葛西高清は関東系葛西氏の人物であった。

1335(建武2)年、北畠顕家は後醍醐天皇の命を奉じて奥州兵を率いて西上の軍を起こした。この軍に葛西清貞,高清も参加して、顕家とともに京都に攻め上った。顕家軍は足利尊氏と戦ってこれを破り九州に追放して京都を回復した。戦後、高清は一足先に葛西に帰り着くと、兵を集めて本吉郡馬篭村を襲撃したのである。おそらく、高清は奥州葛西氏の惣領職を狙うとともに、本吉郡を支配下に収めようとしたのであろう。さらに、南朝方に忠節を尽している惣領・清貞に対して、足利尊氏方へ心を傾け、この馬籠村侵攻をきっかっけとして足利方(北朝方)に転向したものと思われる。

熊谷直時の母は馬籠氏の出であり、熊谷氏は流郷や寺崎の一族も糾合し全力を上げて馬籠氏を応援した。そして、葛西高清の軍勢を籠城戦で迎え撃ったが、衆寡敵せず馬籠方のほとんどが戦死するという壊滅的敗北を喫した。熊谷軍は直時及び一族6人が戦死し本城赤岩城に退いたが、高清軍はこれを追撃し赤岩城を包囲したが赤岩城を落すことができず、攻撃軍は兵を引き揚げた。戦いは高清方の勝利となり、本吉郡は高清が掌握するところとなった。以後、馬籠千葉氏の動向は不明となるが、直時の弾正忠直明は滅亡することもなくそのまま領地を維持し、敗戦のあとも赤岩城を守り、その後もたびたび葛西家の大軍と戦ってその勢に屈しなかった。

その後、奥州は北朝方が勢力を拡大し、北畠顕家は多賀国府から伊達郡霊山に移った。そして、1337(建武4)年、後醍醐天皇の命によりふたたび西征の軍を起こした。葛西大守清貞は顕家の上洛軍に従ったが、高清は参加していない。西上した奥州軍は、和泉国石津合戦で大敗を喫し顕家は討死、清貞は命からがら石巻湊にたどり着くという結果となった。北畠顕家が戦死したあとは実弟にあたる顕信が下向し、奥州南朝方の中心として勢力の回復につとめたが、三ノ迫の合戦で敗北し、南朝方葛西氏も北朝方に屈した。そして、貞治2年(1363)には、熊谷氏もついに葛西家に降り、その支配下に入った。

|

直定の代になると、葛西太守に近侍して一層勢力を強め、嫡子・直景に赤岩館を継がせ、2男の直光を分立させ長崎館を築いている。まさに、熊谷氏は失地を回復し葛西家中における勢力も大きく増大させた。しかし、このことが、熊谷氏の悲劇につながることになるのである。すなわち、永正12年(1515)、葛西稙信(晴重)は、気仙沼赤岩城主・熊谷直定の2男・直光に気仙沼荘長崎邑を与え長崎に城を築かせた。これは、勢力を拡大する熊谷党を分割してその勢力を削ごうとする葛西氏による策であった。

赤岩熊谷氏の惣領は、直光の兄・直景であった。当時は、惣領が一族を統轄し、本家・分家の秩序が重んぜられていた。それだけに、弟・直光が長崎館主として、赤岩と対等な独立をしたことは直景にとって不愉快なことであったろうし、両者の間に軋轢が生じたことは容易に想像できる。しかし、この戦はどうして起こったのかは謎が多く伝承にも矛盾が多い。この頃、葛西氏は晴重から伊達系晴胤に移っていた、晴胤は旧勢力を払拭して、新家臣団編成をほぼ完了したばかりであった。従って、鎌倉以来の地頭であった熊谷氏の繁栄は好ましくなく、それを揺さぶるべく内訌を起こさせたと考えるのがいちばん自然である。熊谷一族同士の抗争は、葛西氏の遠謀でもあったといえよう。そして、それから14年後の天文2年(1533)3月、熊谷直景は葛西太守に背任という理由で、葛西軍の攻撃を受けた。

攻撃軍は太守みずから率い、寄せての先鋒は長崎館の直光であった。赤岩城はかつて葛西軍の攻撃を受けて一指も触れさせなかった要害である。しかし、直景は葛西軍の攻撃に敗れ去り、「在城の党族皆これを殺戮、誅に伏す」という結末になった。

戦後、赤岩城の領地は直光に与えられたが、「兄殺し」「本家つぶし」の批判を避けたものか、直光は弟の直脩をして赤岩城を継がせ、自らは気仙沼熊谷一族の頭領としての実権を握った。直光・直脩兄弟には、直景のほかに庶腹の兄で築館城主の直政がいたが、この合戦のときの動向は不明である。また、中館熊谷氏の動静もわからない。おそらく、葛西太守の権力に密着した長崎館の直光に対し、熊谷一族の多くは表面上従いながらも、ひそかに不信感を募らせていたようだ

|