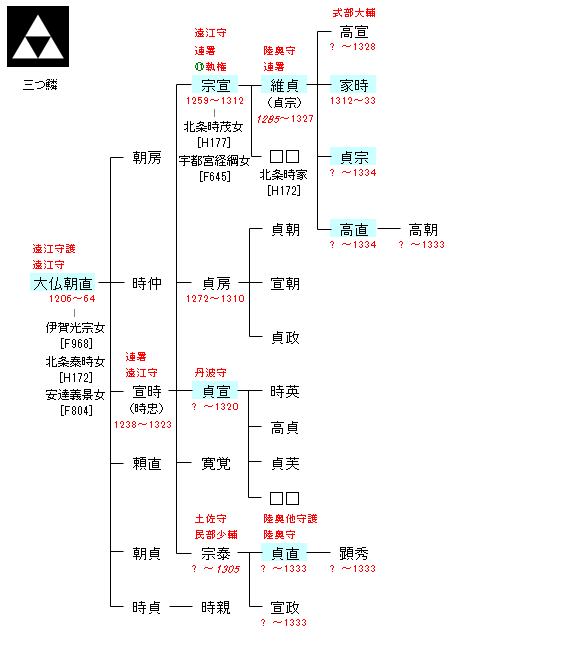

<桓武平氏>高望王系

| H180:北条時房 | 平 高望 ― 平 良望 ― 北条時方 ― 北条時房 ― 大仏朝直 | H182:大仏朝直 | ● |

| リンク |

| 大仏朝直 | 大仏宗宣 |

|---|---|

|

時房の4男であったが、長兄・時盛は佐介流北条氏を創設し、次兄・時村と三兄・資時は突然出家したため、時房の嫡男に位置づけられて次々と出世する。 |

大仏家の総領として、弟や子らと共に幕府の要職を歴任した。元服時に得宗家当主の北条時宗より一字を賜り、宗宣と名乗る。 |

| 大仏維貞 | 大仏家時 |

|

生誕年に関しては異説もあるが、元服時に得宗の北条貞時より偏諱を受けて貞宗と名乗っていることから、その辺りの時期とみて間違いはないと考えられる。時期や理由は不明だが、のちに維貞に改名した。 |

嘉暦2年9月7日(1327年9月22日)に維貞が死去し、跡を継いだ兄・高宣もその翌年の嘉暦3年(1328年)4月に亡くなったため、幼少にしてその跡を継いだ。 |

| 大仏貞宗 | 大仏高直 |

|

鎌倉幕府の連署を務めた北条維貞の3男として生まれた。父が初めに名乗っていたのと同じ貞宗を名乗る。 |

鎌倉幕府の連署を務めた北条維貞の子として生まれる。嘉暦2年(1327年)9月7日の維貞の死後、家督を継いだ長兄の北条高宣(翌年早世)が得宗・第14代執権の北条高時から偏諱を賜っていることから、弟である高直も同様に「高」の字を受けたものとみられる。 |

| 大仏貞宣 | 大仏貞直 |

|

父は大仏流北条宣時とされるが、北条政忠とする系図もある。元服時に得宗家当主・北条貞時より偏諱を受けて貞宣と名乗る。もう一方の「宣」の字は宣時に由来すると考えられる。 |

得宗・北条貞時より偏諱を受けて貞直と名乗る。引付衆,引付頭人など要職を歴任して幕政に参与した。 |