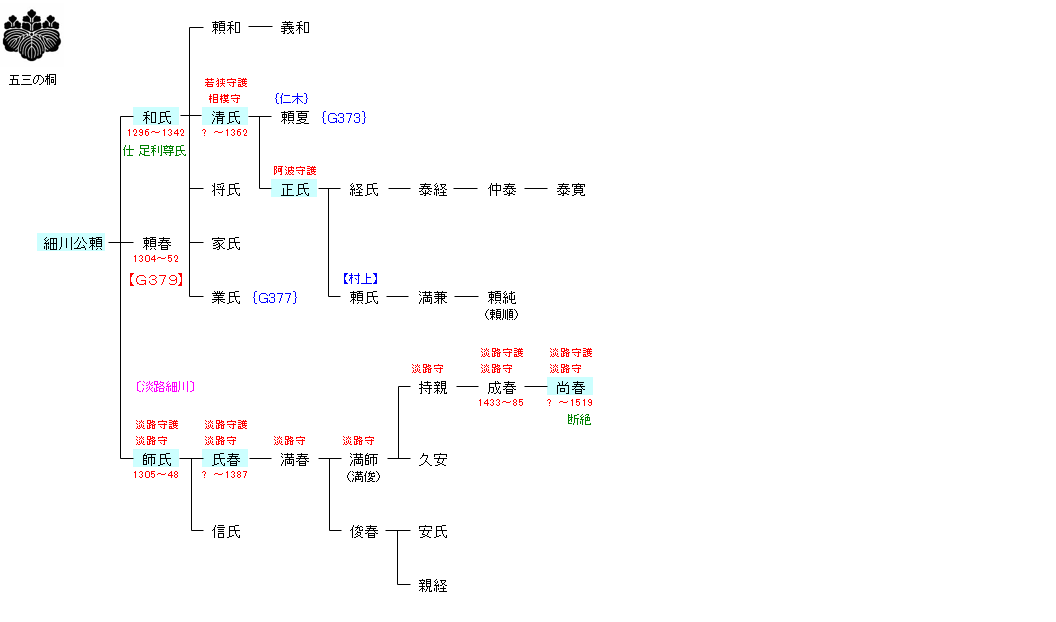

清和源氏

| G377:細川義季 | 源 経基 ― 源 頼信 ― 源 義国 ― 細川義季 ― 細川公頼 | G378:細川公頼 |

| リンク | {G373} |

| 細川公頼 | 細川和氏 |

|---|---|

|

通称は八郎太郎。後に出家して頼仏(頼西刺仏の略)または、景徳院と号した。その他の事績については全く伝わっていない。父同様細川郷を本拠にしたらしく、愛知県豊田市幸町の隣松寺に、曽祖父・義季,父・俊氏と共に墓が現存する。 |

三河国細川郷出身。元弘の乱後から足利尊氏に仕え、討幕運動などでも功を挙げた。幕府滅亡後に後醍醐天皇による建武の新政が開始されると阿波守に任じられた。尊氏に従い北条氏残党の反乱である中先代の乱の鎮圧に参加し、そのまま建武政権から離反した尊氏に対して官軍が派遣されると、佐々木道誉や上杉憲顕らと共に迎え討ち、その後も軍事行動を共にする。 |

| 細川清氏 | 細川正氏 |

|

三河国細川郷にて細川和氏の子として誕生。父・和氏の死後、若年であったため叔父・頼春の後見を受け、正平3/貞和4年(1348年)に河内国四條畷の戦いなどに従軍した。 |

細川氏6代当主。細川清氏の子として誕生。北朝・足利幕府の重鎮であった父の政争により、正平17/貞治元年(1362年)に父と共に南朝に降った。7月に讃岐国へ移った清氏勢を、幕府の命を受けた同族の細川頼之が追討してきたため、清氏は白峰城に籠ったがこの戦いで敗死した。 正氏は父の死後も南朝方として、幕府と北朝に抗戦した。一方で頼之が幕府内の政争により追討されると、幕府は正氏を阿波守として、四国へ逃れた頼之を追討させた。しかし、頼之により阿波に送り込まれた細川義之に諸衆は従い、正氏は山間部を支配するのがやっとであったと伝わる。 |

| 細川師氏 | 細川氏春 |

| 元弘の乱では足利尊氏に従い、倒幕に参加。建武政権では尊氏の弟である直義に随行して鎌倉へ下り、中先代の乱でも戦う。室町幕府成立後、淡路守護に任じられ、南朝方の宇原氏を征討した(立河瀬合戦)。以後、師氏の子孫が淡路守護を務める。 |

貞和4/正平3年(1348年)に父が死去したため、家督を継いで淡路守護となった。康安元/正平16年(1361年)に細川清氏が佐々木道誉らに讒言されて将軍・足利義詮によって追討令が出されたために清氏が南朝に降伏すると、それに従って南朝に降伏する。そして同年末には清氏と共に北朝方を破って京都を占領するに至った。 |

| 細川尚春 | |

|

文明15年(1485年)、父の死去により家督を継いで淡路守護となる。管領の細川政元に従い、永正2年(1505年)には政元の命令によって讃岐に侵攻して細川成之や三好之長らと戦うが敗れた。永正4年(1507年)に政元が養子の細川澄之に暗殺されると、細川高国や細川澄元らに味方して、澄之を戦死に追い込んだ。 |