清和源氏

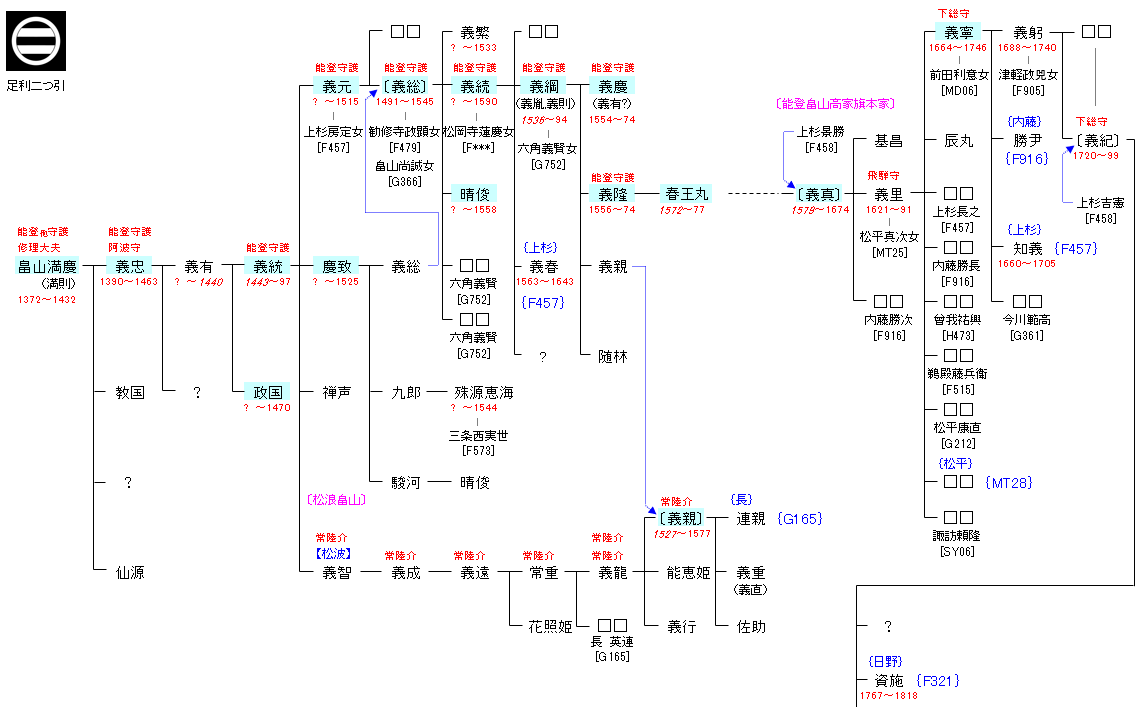

| G366:畠山義純 | 源 経基 ― 源 頼信 ― 源 義国 ― 畠山義純 ― 畠山満慶 | G367:畠山満慶 | ● |

| リンク | {F457}{G165}{F916}{MT28}{F321} |

| 畠山満慶 | 畠山義忠 |

|---|---|

|

室町幕府相伴衆、越中・紀伊・河内・能登守護。能登畠山氏の初代当主。詳しい生誕年は不明だが、元服時には室町幕府第3代将軍・足利義満より偏諱を賜って満慶(または満則)と名乗る。 |

永享元年(1429年)に6代将軍・足利義教の元服で理髪役を務める。翌2年(1430年)から父に代わって守護の役割を代行、永享4年(1432年)に父が亡くなり家督を継いだ。永享6年(1434年)に相伴衆に任じられ幕閣に参加、翌7年(1435年)に修理大夫に任じられた。しかし、永享12年(1440年)頃に子の義有が義忠に先立ち戦没したため、嫡孫の義統を後継者と定めた。嘉吉年間に出家し、賢良と号した。 |

| 畠山義統 | 畠山政国 |

|

永享12年(1440年)頃に父が祖父に先立って戦死したため、祖父より世子として指名された。そして享徳4年(1455年)に祖父が隠居したため、家督を継いで当主となった。ただし若年のため、祖父による補佐をしばらくは受けた。 |

畠山義就の猶子。通称は次郎。室町幕府第8代将軍・足利義政より偏諱を受けて政国(旧字体:政國)と名乗る。本家の河内畠山氏の内紛の際、能登畠山氏は義就を支持し、政国を義就の猶子として関係を強化した。 |

| 畠山義元 | 畠山慶致 |

|

畠山義統の嫡男として生まれる。明応6年(1497年)、父が死去したため、家督を継いで当主となった。しかし父と違って統率力が無く、そのために明応9年(1500年)に弟の畠山慶致を擁立しようとする守護代・遊佐統秀らに謀反を起こされて、越後に追放された。 |

能登畠山氏の第5代当主。第3代当主・畠山義統の次男として生まれる。明応6年(1497年)に父が死去した後、家督は長兄の義元が継いだが、これに不満を持った守護代の遊佐統秀らによって対抗馬として擁立され、明応9年(1500年)に兄が統秀によって追放されると、当主として擁立された。 |

| 畠山義総 | 畠山義続 |

|

延徳3年(1491年)、能登畠山氏の第5代当主・畠山慶致の子として生まれる。祖父で第3代当主であった畠山義統が死去した後、第4代当主となった畠山義元は追放され、代わって第5代当主に父の畠山慶致が擁立された。しかし、永正3年(1506年)に義元が第6代当主として復帰したため、父の慶致は隠居し、その実子である義総が義元の養子となり、後継者に指名された。 |

第7代当主・畠山義総の次男として生まれる。長兄で嗣子である義繁がいたが早世したため、後継者となる。天文14年(1545年)に父・義総が死去すると、家督を継いで第8代当主となる。しかし、義続の頃には家臣団による権力争いが頻発した。 |

| 畠山晴俊 | 畠山義綱 |

|

能登畠山氏の内紛によって能登を離れ京都に移り住んだ畠山九郎の一党と考えられ、弓倉弘年は天文14年(1545年)3月13日、幕府に太刀と馬を献上した畠山四郎を晴俊に比定している。 |

天文21年(1551年)、父・義続が前年に起きた能登天文の内乱での責任を取って隠居したことで、義綱は家督を譲られ継承した。しかし、義綱政権の初期では、義続が後見人となっていたため、義綱の主体的な行動は弘治元年(1555年)まであまりみられない。 |

| 畠山義慶 | 畠山義隆 |

|

永禄9年(1566年)に永禄九年の政変にて祖父・畠山義続と父・畠山義綱が重臣たちによって追放されると、遊佐続光,長続連,八代俊盛らに、元服前の義慶が傀儡君主として擁立された。しかし、元亀2年(1571年)に修理大夫に任じられたり、天正元年(1573年)には能登の一宮気多大社造営の棟札に義慶の名が見えるなど、その行動が知られる。 |

畠山義綱の嫡子として誕生(『長尾家譜』では長男)。異母兄・二本松義有(伊賀守)は、妾腹のため2男とされた。弟に随林。 |

| 畠山春王丸 | 畠山義真 |

|

天正4年(1576年)、父・畠山義隆が急死したため、その跡を継いだ(父と伯父・義慶との同一人物説を肯定すると1574年とも)。しかし幼年のため、実権は重臣の長続連に握られていた。 |

畠山義春の3男として誕生。はじめ上杉景勝の養子となる。天正11年(1583年)、5歳のとき、豊臣秀吉の人質として京に送られ、同15年(1587年)、越後に帰国した。 |

| 畠山義寧 | 松波義親 |

|

高家肝煎・畠山義里の長男として誕生。延宝3年(1675年)2月28日、始めて4代将軍・徳川家綱に謁見。延宝6年(1678年)5月4日表高家に列した。天和元年(1681年)7月22日、高家旗本の列を離れ、小姓に転じたが、天和2年(1682年)7月15日に辞職。貞享3年(1686年)7月9日の父・義里の隠居により、大和国宇智郡,河内国交野郡,摂津国豊嶋郡の所領3,126石を相続。元禄元年(1688年)7月18日、再び小姓となったが、12月11日には5代将軍・徳川綱吉の不興を買い、遠ざけられる形で再び表高家に戻った。この際将軍への拝謁も禁止されたが、元禄7年(1694年)5月8日から再び拝謁を許され、元禄12年(1699年)11月28日には奥高家に昇格と共に従五位下侍従に叙任し下総守と称した。 |

能登畠山氏の家臣で松波畠山氏6代当主。能登国松波城主。 |