清和源氏

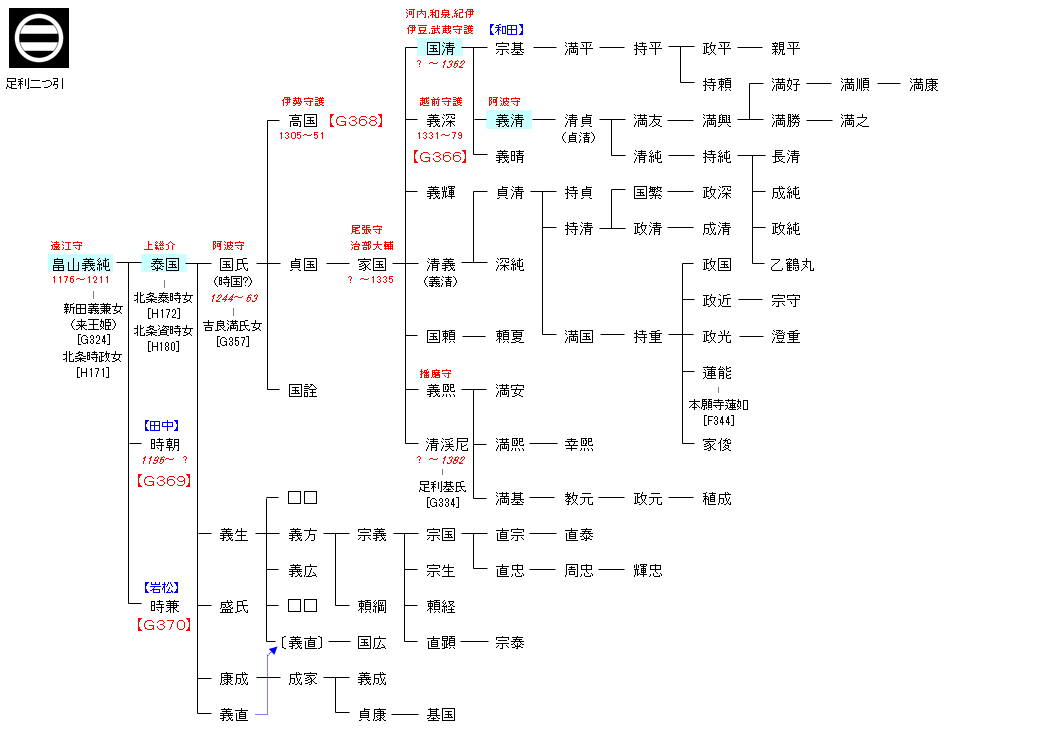

| G311:源 義国 | 源 経基 ― 源 頼信 ― 源 義国 ― 畠山義純 | G365:畠山義純 |

| リンク | G366・G368・G369・G370 |

| 畠山義純 | 畠山泰国 |

|---|---|

|

義兼の庶長子であるが、遊女の子であったとも伝えられ、大伯父の新田義重に新田荘で養育されたという。畠山重忠が元久2年(1205年)6月の畠山重忠の乱で北条氏の手により滅ぼされると、義純は重忠の未亡人(北条時政の娘)と婚姻し、重忠の旧領と畠山の名跡を継承した。異説として時政女を所生とする畠山重忠の娘と婚姻したとも考えられている。義純は元々従兄弟の新田義兼の娘・来王姫と結婚しており、子の時兼,時朝らを儲けていたが 、妻子と義絶しての継承であった。 |

母が北条時政の娘で畠山重忠未亡人という関係で、1度断絶した畠山氏の名跡を継ぐ(そのため、異母兄達は岩松氏・田中氏を名乗る)。なお、母については異説として重忠と時政の娘との間に生まれた女性というものがある。この場合、泰国は重忠の外孫であると同時に時政の曾孫となる。源姓畠山氏の2代当主とされているが、初めて畠山姓を名乗ったのは泰国であるため、実際は初代当主といえる。 |

| 畠山国清 | 畠山義清 |

|

足利尊氏に従い鎌倉幕府討幕、建武の新政から離反した後の南朝との戦いで和泉、次いで紀伊の守護となる。後に河内の守護にもなり、畿内に勢力を広げた。足利家の内紛から発展した観応の擾乱では尊氏の弟である足利直義に属し、政争に敗れた直義が京都を脱出して吉野の南朝に属すると国清も従うが、後に尊氏方に付き、武蔵野合戦に参戦している。 |

畠山国清の嫡男で、父の没落時に行動を共にしたと思われるが、詳細は不明である。その後、畠山一族が罪を許される中、義清も復権し、3代将軍・足利義満に近侍するようになった。しかし、従兄弟であり幕政を主導する管領職に就いた畠山基国と、本来畠山氏嫡流でありながら、庶流の基国の下に立たねばならない一御家人の自分を較べ、次第に鬱憤が溜まったらしく、応永12年(1405年)6月に至り突然発狂し、異様な風体で北山第に出仕したため、京都から自らの所領のある紀伊国へ追放された。また、義清の子(清貞か)も北山第から京中に追われ、その宿所は闕所とされた。以降の動向は不明。子孫は以後も畠山氏庶流として将軍に近侍し、戦国時代には能登西谷内城に住み、本願寺の縁戚になったという。 |