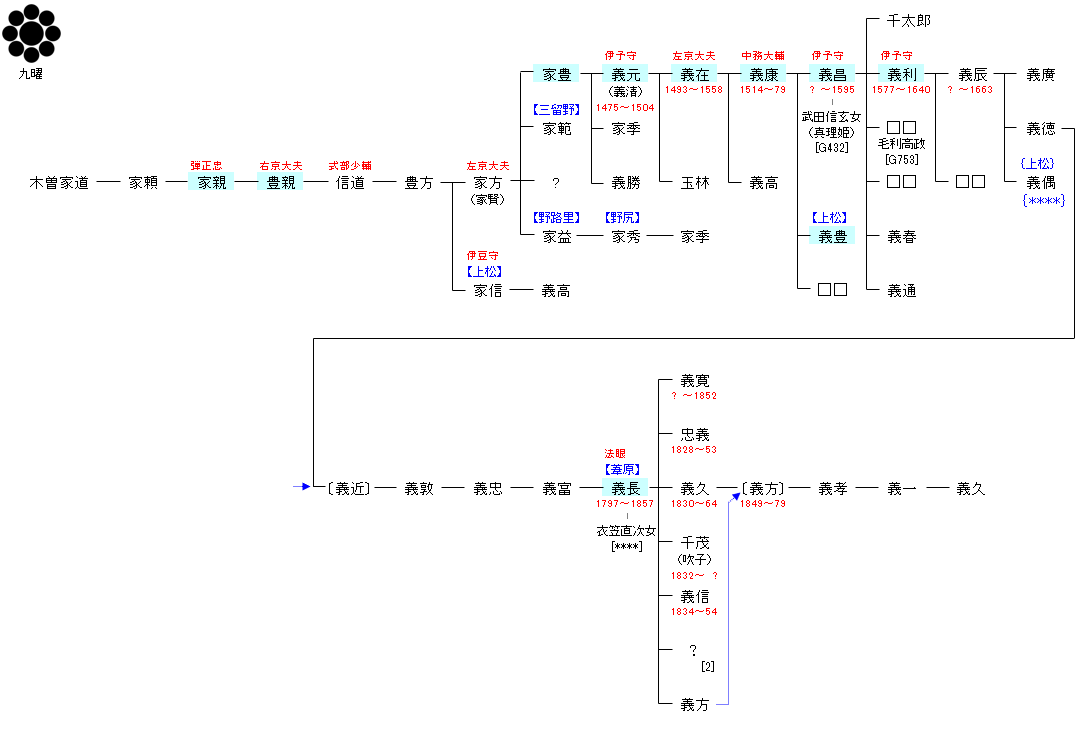

清和源氏

| G208:木曽義仲 | 源 経基 ― 源 頼信 ― 木曽義仲 ― 木曽家道 | G210:木曽家道 | ● |

| リンク |

| 木曽家親 | 木曽豊親 |

|---|---|

|

正中2(1385)年に御嶽神社の若宮を建立し、神領を寄進した。 |

応永7(1400)年に須原と原野の間に道路を造り、同14年には小丸山城(福島城)を築き嫡子の信道を入れた。永享2(1430)年には須原に禅院定勝寺を建立し、同6年には信道をして、福島に禅刹興禅寺を創建せしめたとの伝承と事歴を残している。そして、親豊の代における木曽谷全域にわたる領有化は、以後、順調に進んだ。 |

| 木曽家豊 | 木曽義元 |

|

応仁・文明の大乱中の文明5(1473)年、土岐成頼征伐にあたって木曽家豊は小笠原氏と行動をともにし、「信濃木曽殿」と称され、守護小笠原氏と同格に認識されていたばかりではなく、将軍家に対して相対的に独立した実態を有する国人領主に成長していたことがうかがわれる。それを裏付けるものとして同7(1475)年の伊勢神宮神役の木曽谷通行を保証した家豊返書案文には「小笠原其外国人等相談」とあって、家豊自ら国人としての意識のもと、交通流通経路などの木曽谷地域に関する現地支配権を把握する国人領主として、その体制を整えていたことが知られる。 |

木曽氏が戦国時代を迎えるのは、義元の時代のあたりからで、義元は小笠原氏に攻められた洗馬の三村氏を援けて出陣し、小笠原氏に勝利している。その後、永正7(1510)年、飛騨の三木重頼が木曽に侵攻し、義元はみずから兵を率いて王滝城に入り三木勢に対峙した。ところが、王滝城は三木勢の攻撃によって陥落し、三尾に逃れようとするところを三木勢と合戦となり、このときに受けた傷がもとで義元は死去した。 |

| 木曽義在 | 木曽義康 |

|

義元が戦死したとき、嫡子の義在は12歳であった。そのため、叔父の義勝が後見となって政務をとった。このため、木曽の諸士は甲州そのほかに出かけて奉公したという。その後、17歳になった義在は五霊の山に山城を築き、永正10年に将軍足利義稙が六角高頼を討つため近江に出陣したとき、義在も仁科氏とともに出陣し近江国醒ヶ井で戦ったという。 |

天文12(1542)年、義在から家督を相続した義康は、家督を継承する以前より父・義在とはかって、遠山元忠,千村重綱を林城の小笠原長時のもとに遣わして盟約を結び、諏訪の諏訪氏とも友好関係を築きあげ、木曽氏は北信の村上義清、小笠原・諏訪氏と並んで信濃四大将と称されるまでの勢力に成長した。しかし、義康の時代は甲斐の戦国大名・武田信玄の勃興期とも一致していた。 |

| 木曽義昌 | 上松義豊 |

|

義康の跡を継いだ義昌は、永禄7(1564)年、信玄が飛騨の江馬時盛救援のために出兵を試みた際、宿臣の山村氏を派遣して信玄に加勢した。この飛騨派兵後、しばらくの間、小康状態を迎えた木曽谷にあった義昌は、東国の戦国大名の一特徴である印判を捺した知行宛行などの領政文書を家臣に発給して、所領宛行を基礎にした主従制を確立し、領主・新国主としての戦国大名の形容を名実ともに整えて、木曽谷の経営を推し進め木曽地域に戦国大名権力を樹立した。 |

『信長公記』によれば、天正10(1582)年2月、織田信長の甲州征伐において、兄・義昌が武田勝頼を裏切り信長に与した際、義豊は人質として織田氏の家臣・菅屋長頼の許へ送られた。 |

| 木曽義利 | 葦原義長 |

|

父・義昌とともに阿知戸に移住した長子の義利は、叔父の上松義豊との間に不和を生じて、これを殺害するなど粗暴な振る舞いが多く、ために義昌死没後まもなくの慶長5(1600)年頃に、家康は義利を追放した。木曽氏の改易は江戸に近い下総に外様大名が存在することを嫌った徳川氏の政策の結果とも考えられる。 |

江戸桜田に木曾忠代夫義富の子として生まれた。7歳の時麻疹に罹患して失明したため、当道座岸村検校に入門し、剃髪して英俊と号し、金子勾当,村井快悦,坂幽玄に鍼術を学んだ。 |