|

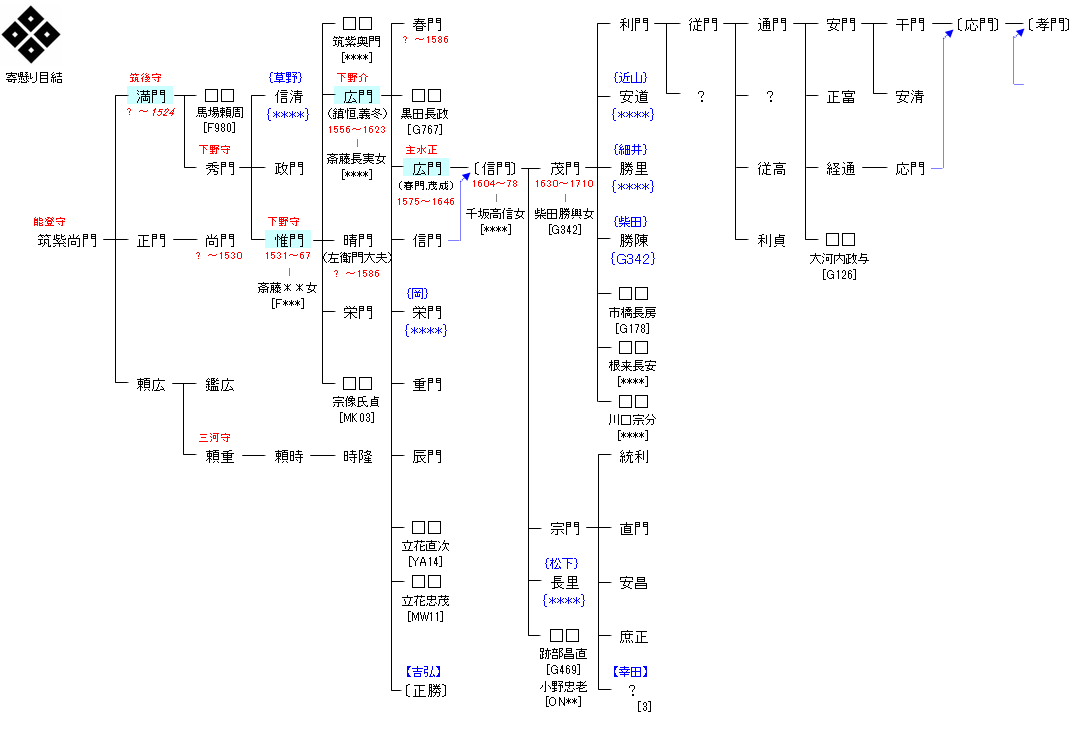

筑後国上妻郡の国人領主で、肥前国の勝尾城主。なお、妻は高橋紹運の妻と姉妹関係にある。

父の筑紫惟門が大友氏に降伏し、まもなく没したため(自害説もある)家督を継ぐ。耳川の戦いの後に反旗を翻すなど大友氏に反抗的であったが、天正14年(1586年)には高橋紹運の次男・高橋統増(立花直次)に娘を嫁がせて縁戚となり、再び大友氏の傘下となった。そのため、同年に起こった岩屋城の戦いの際には大友氏に味方し、島津氏に攻められて領地を奪われた。この際の肥前鷹取城攻防戦では、弟の筑紫晴門(右衛門大夫)は大手口で戦死し、続いて筑前高鳥居城にも子の春門(左衛門丞)は島津方の川上忠堅と壮絶な一騎討ちを演じて相討ちとなり、自身も島津軍の捕虜となって筑後上善寺に幽閉されてしまうが、翌年に豊臣秀吉の九州平定がはじまり、島津軍が撤退すると幽閉先から脱出し、家臣を集めて旧領を奪回。その功を賞されて、筑後国上妻郡に18,000石の所領を与えられた。

文禄元年(1592年)から始まる文禄・慶長の役にも参陣し、小早川隆景の配下の部隊として奮戦する。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで西軍に属して京極高次が守る大津城を攻めた。西軍主力が関ヶ原で敗戦した後、徳川家康によって筑紫氏は改易された。その後は剃髪して夢庵と号し黒田長政や加藤清正を頼り、加藤家改易後は細川氏を頼った。死後、息子の筑紫主水正広門は、大坂の陣の戦功で寛永4年(1627年)に3,000石の所領を与えられ、子孫は3,000石の旗本として存続した。

|

「武藤系図」では天正2年(1574年)に勝山出生としている。『寛政重修諸家譜』では筑紫惟門2男、正保3年(1646年)に死去、享年73としている。享年からの逆算で天正2年出生は「武藤系図」と一致しているが、同じく『寛政重修諸家譜』記載の父とされる惟門の没年である永禄10年(1567年)とは矛盾している。惟門の実子ではなく広門(上野介)の養子の可能性が高い。

慶長3年11月18日(1598年12月16日)に、島津義弘,立花宗茂,宗義智,高橋直次,小早川秀包,寺沢広高らと共に露梁海戦に参戦した。

慶長4年(1599年)に父の継嗣となり広門と改名、従五位下・主水正に叙任される。しかし、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで西軍に味方して大津城の戦いに参戦、西軍敗北により浪人(処士)となり肥後国に住む。慶長19年(1614年)に小倉藩主・細川忠興に就いて以前の罪を謝し、大坂の陣に参戦する。元和元年(1615年)に京都で徳川家康に拝謁した。

寛永4年(1627年)8月25日に旗本寄合席に列し、知行地として豊後国速見郡に3000石を与えられる。

葬地は浅草永見寺。永見寺は代々の葬地となる。家督と知行は養子の信門が相続した。

|