|

天正18年(1590年)、井伊直政隊に属し小田原征伐にて戦功を挙げる。この功により豊臣秀吉から紅梅の胴服や黒馬を賜る。文禄元年(1592年)には金指1000石を賜る。この頃すでに、父と離れ、徳川家康の直属となっていたようである。

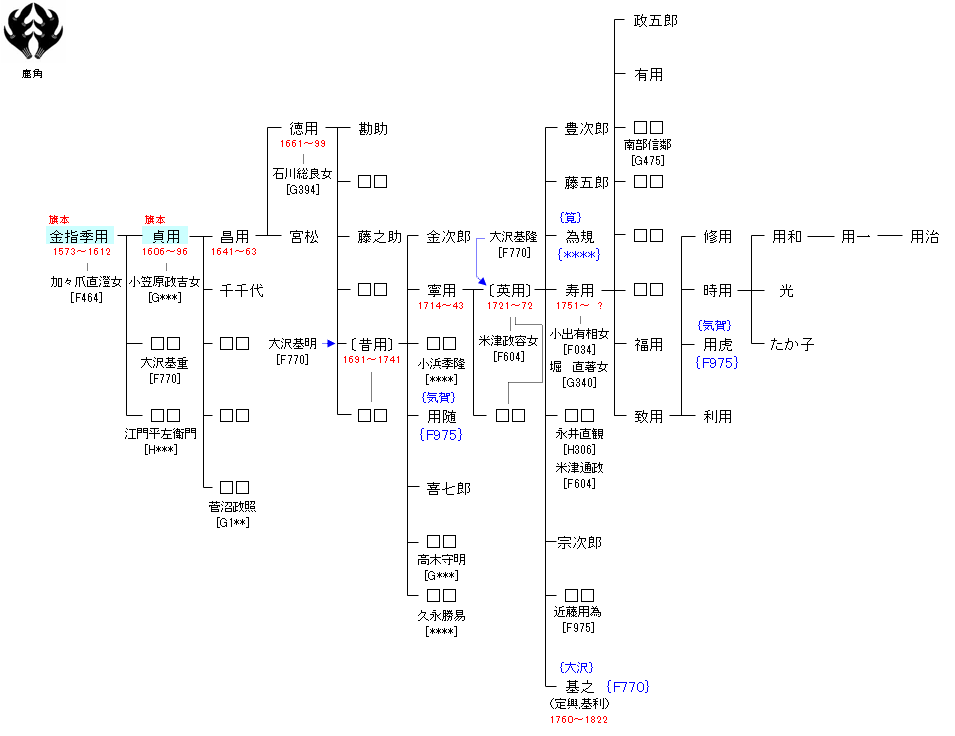

そして、関ヶ原の戦いの功により、遠江国井伊谷3050石が与えられた。後は長男の貞用が継ぎ、子孫は5450石の旗本として存続している。墓は浜松市都田町の龍洞院。

|

駿府城にあった徳川家康に御目見えし、席上で家康の11男・徳川頼宣に仕えるようにいわれ、これに仕えた。また、その頃は江戸に在住していた。慶長17年(1612年)、父の季用が死去すると家督を継ぐ。頼宣隊に属し大坂冬の陣に参加。元和5年(1619年)8月、頼宣が紀州藩に移封となったたね、紀伊国に赴き領地は代官に支配させた。

元和6年(1620年)、祖父の近藤秀用より呼び戻され3140石を分知され、寛永8年(1631年)に秀用が死去すると一族に分知され、貞用は5450石を分知される。延宝5年(1675年)井伊谷と花平の山境、また金指と井伊谷の境界争いがあり、自らその箇所に出かけて内偵をし、陣屋に関係者を呼んで裁定した。領民の意を自ら聞いたり、道路の整備、市場の開設など善政を施した。また、江戸においては、明暦3年(1657年)の明暦の大火では働きに秀でて江戸幕府より賞賛され、水野成之ら旗本奴と幡随院長兵衛ら町奴達の暴挙の際にはこれを征している。

貞用は禅宗の僧・隠元隆琦に帰依し、寛文2年(1662年)に萬福寺に100両を投じ、竹林精舎を建立した。また、隠元より法名を賜り、法嗣の黄檗宗の渡来僧独湛性瑩を招き、寛文4年(1664年)、金指および気賀両近藤家の菩提寺となる初山宝林寺を建立した。また、新田開発にも力を入れ、貞享元年(1684年)貞用自ら新田開発をした新田が青砥村として立村したほか、寛文6年(1666年)5月から、昔用の世代まで武蔵国小川村に抱屋敷を持ち、武蔵野の新田の開発も行った。

長男(嫡男)の昌用は、寛文3年(1663年)23歳で早世し、孫の徳用(昌用の長男)に跡を継がせた。延宝7年(1679年)8月、百間四方の陣屋が10年10ヶ月かけて完成し、同年9月2日に徳用とともに新しい陣屋に入った。

元禄9年(1696年)、金指陣屋で91歳で死去し宝林寺に葬られた。

|