|

天喜5年(1057年)、従五位下に叙爵。侍従,右近衛少将,左近衛少将を歴任。康平3年(1060年)に正五位下・伊予介に叙任され、同年に従四位下に叙される。康平6年(1063年)には正五位上・右近衛中将に叙任され、翌年に正四位下に昇り、康平8年(1065年)、近江介に任ぜられる。

治暦元年12月(1066年1月)に蔵人頭に補任され、近江権介も兼ねる。治暦3年(1067年)に参議に任ぜられて公卿に列す。治暦4年(1068年)には従三位・讃岐権守に叙任される。

延久2年(1070年)に正三位に昇叙。承保2年(1075年)には従二位に叙され、右近衛中将,備後権守を歴任し、承暦4年(1080年)に権中納言に任ぜられる。寛治6年(1092年)に権大納言に昇る。

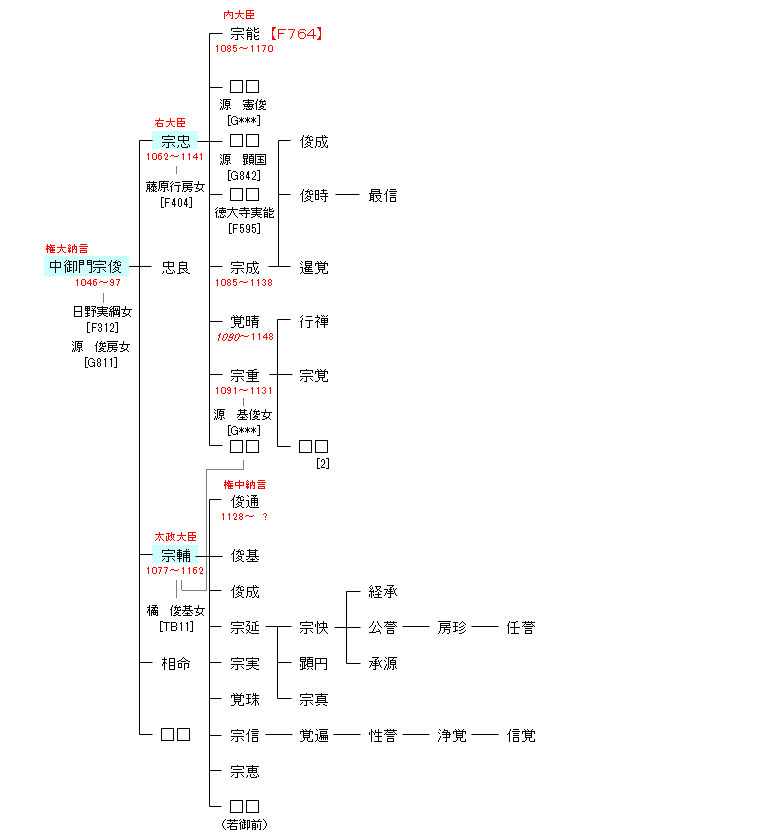

永長2年(1097年)に薨去。享年52。笙など音楽に秀で、それを子の宗忠,宗輔らに伝えた。また、ひそかに秘曲を習いに行こうとしたが、先に潜伏していた者があったために諦めたという逸話もある。宗俊は豊原時光の笙の弟子であった。時光が宗俊に対して大食調の入調を今に教えようといいながら、教えることがないまま年月を経ていた。雨が激しく降っていたある夜、時光が「今夜こそは入調を伝授したい」と来訪した。宗俊は喜ぶが、時光は「殿中では誰かに聞かれてしまうかもしれないので、大極殿に行きましょう。供は時光一人で。」と申し上げた。大極殿でまさに秘曲を伝授しようとした時、「このような所でも曲を聴こうとして誰か隠れているかもしれない」と言って、時光は松明を取って辺りを見回したところ、蓑笠を着た者が一人柱の陰にいた。誰かと問うたところ、笙の名人の武吉(武能)であった。そこでやむなく、時光と宗俊は伝授ができないまま帰ったという。

|

承保元年(1074年)、従五位下に叙爵。承暦2年(1078年)には侍従に補され、右近衛少将,左近衛少将を経たしたのち寛治6年(1092年)に正四位下へ昇進。寛治8年(1094年)には右中弁に叙任された。

左近衛大将に補された応徳4年(1087年)より『中右記』を書く。以降52年にわたって執筆を続け、その長い期間と宗忠の地位から白河院政期の基本史料として著名である。

弁官として雑務をこなす姿が自身が著した『中右記』をはじめとする諸史料から見られ、これ以降の昇進は大いに実務的な貢献が評価されてのものと窺える。以降、昇進を重ね、康和元年(1099年)に参議、康和2年(1100年)には従三位に叙され公卿に列す。

康和4年(1102年)、正三位。嘉承元年(1106年)には権中納言に昇る。天仁2年(1109年)で正二位に叙されて以降はしばらく出世が途絶え、天永4年(1113年)に左兵衛督,検非違使別当を兼任するに留まる。『中右記』では院政によって大きな変化の生じたこの時期の検非違使に関する記述に富んでおり、永久4年(1116年)に辞するまでの間の諸事を後世に伝えている。当時の検非違使庁の形骸化と院の権限の増長を象徴する一件・永久の強訴も宗忠が別当を務めていた時期に発生したものである。

保安3年(1122年)に権中納言叙任以来、実に16年ぶりとなる権大納言への昇任を果たした。鳥羽院政が始まってまもなくの天承元年(1131年)の内大臣昇進によって大臣に達する。長承3年(1134年)には病気によって辞表を提出したが、返給された。左大臣・藤原家忠が薨去した翌年の保延2年(1136年)の除目において関白・藤原忠通、後任の左大臣となった源有仁に次ぐ右大臣に至った。保延4年(1138年)には従一位に昇ったが、その1ヶ月後に病気を理由に出家。3年後の保延7年(1141年)に薨去した。享年80。

|