<藤原氏>北家 御堂流

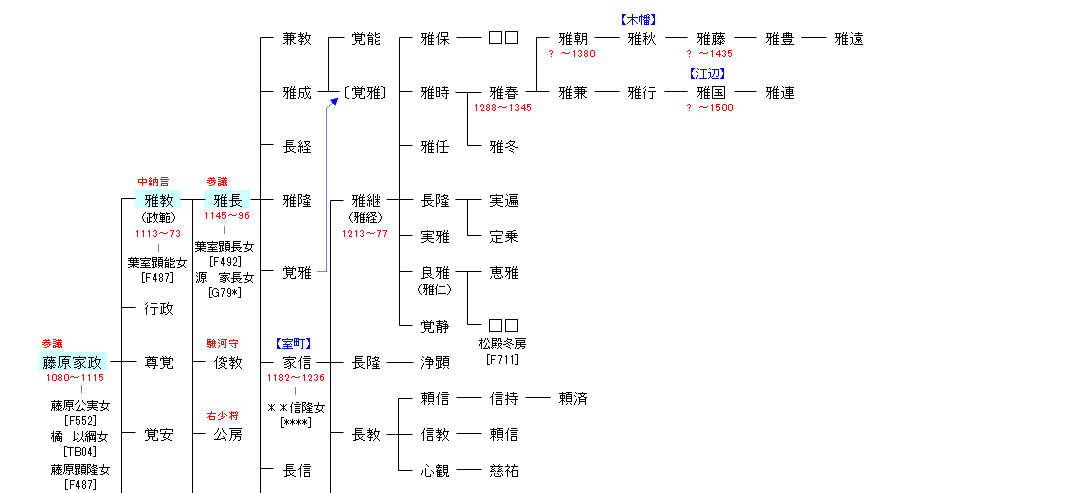

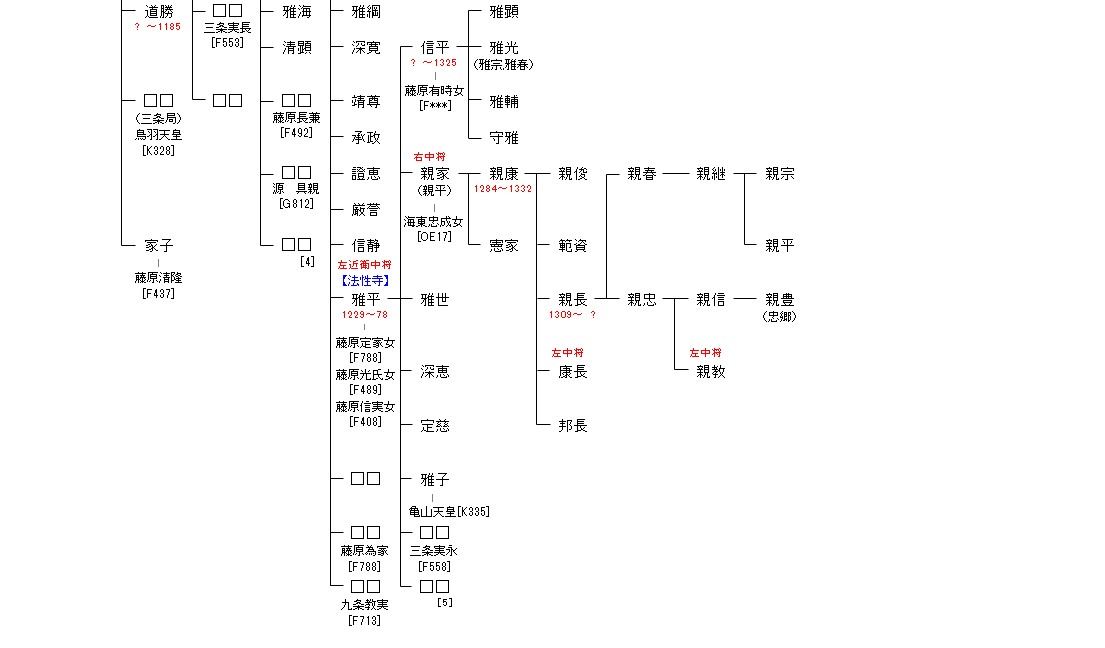

| F701:藤原道長 | 藤原房前 ― 藤原冬嗣 ― 藤原良房 ― 藤原忠平 ― 藤原師輔 ― 藤原道長 ― 藤原家政 | F732:藤原家政 | ● |

| リンク |

| 藤原家政 | 藤原雅教 |

|---|---|

|

寛治2年(1088年)に従五位下に叙位。同8年(1094年)侍従となり、同年昇殿。承徳2年(1098年)左中将、康和4年(1102年)参議、従三位と進み、永久元年(1113年)に正三位に至るが、2年後の同3年(1115年)に36歳で早世した。 |

永久6年(1118年)に従五位下に叙爵、以後各国の受領や民部少輔/権大輔等を歴任する。また、鳥羽法皇のもとで院庁別当を務めた。この功績により、仁平3年(1153年)に従四位下・刑部卿に叙任され、久寿元年(1154年)には右中弁、久寿3年(1156年)には左中弁に蔵人頭を兼ねた。 |

| 藤原雅長 | |

|

久安4年(1148年)に従五位下に叙される。保元2年(1157年)従五位上・民部権大輔に任ぜられる。保元4年(1158年)に正五位下に進み、平治元年(1159年)に駿河守に任ぜられるが、永暦元年(1160年)に藤原隆信とともに院昇殿停止・解官の処分を受けた。 |