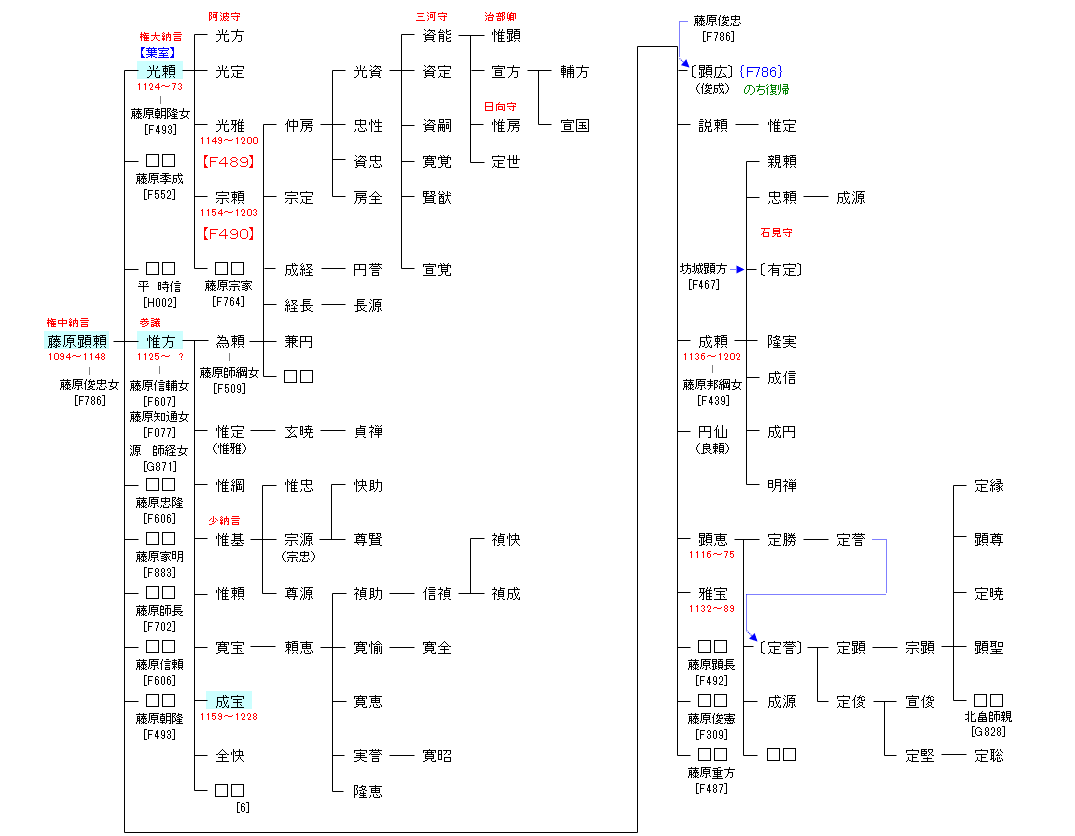

<藤原氏>北家 高藤流

| F487:藤原顕隆 | 藤原高藤 ― 甘露寺為輔 ― 藤原宣孝 ― 坊城為房 ― 藤原顕隆 ― 藤原顕頼 | F488:藤原顕頼 |

| リンク | F489・F490・{F786} |

| 藤原顕頼 | 葉室光頼 |

|---|---|

|

九条民部卿を号す。天仁元年(1108年)に従五位下に叙せられると、出雲・三河・丹後・丹波の受領を歴任する一方、実務官僚としても活躍する。保安3年(1122年)、蔵人・左衛門権佐に加えて右少弁を兼ね三事兼帯となった。天承元年(1131年)に参議、さらに権中納言に昇進して大宰権帥を兼ねる。永治元年(1141年)、権中納言を辞任して民部卿となり、正二位に叙せられた。 |

久寿3年(1156年)参議、保元3年(1158年)権中納言、永暦元年(1160年)権大納言。能吏としての評価が高く、何事にも公正をもって対処し、朝野の人望も厚かった。『愚管抄』においては、「末代ニヌケデテ人ニホメラレシ」人物として高く評価されている。 |

| 藤原惟方 | 成宝 |

|

粟田口別当とも。永治元年(1141年)、皇后宮権大進として美福門院に仕え、同年に美福門院の分国である越前国の国司(越前守)に任ぜられたのを皮切りに、丹波守,遠江守と国司を歴任する。 |

仁安元年(1166年)、勧修寺の雅宝を師として出家。寿永2年(1183年)に権律師となり、雅宝の後を受けて勧修寺9世となる。以後、元興寺,法隆寺,東大寺,大安寺などの別当を歴任。顕・密両教に通じた高僧の一人として頭角を現す。承久3年(1221年)、東寺46世長者,高野山座主,大僧正に進んだ。晩年は高野山西谷来迎院に棲み、勧修寺流の普及に努めた。墓所は高野山の西谷にある。 |