|

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての公家。南家高倉流の祖。九条兼実の家司。後白河法皇の近臣。順徳天皇の外祖父にあたる。

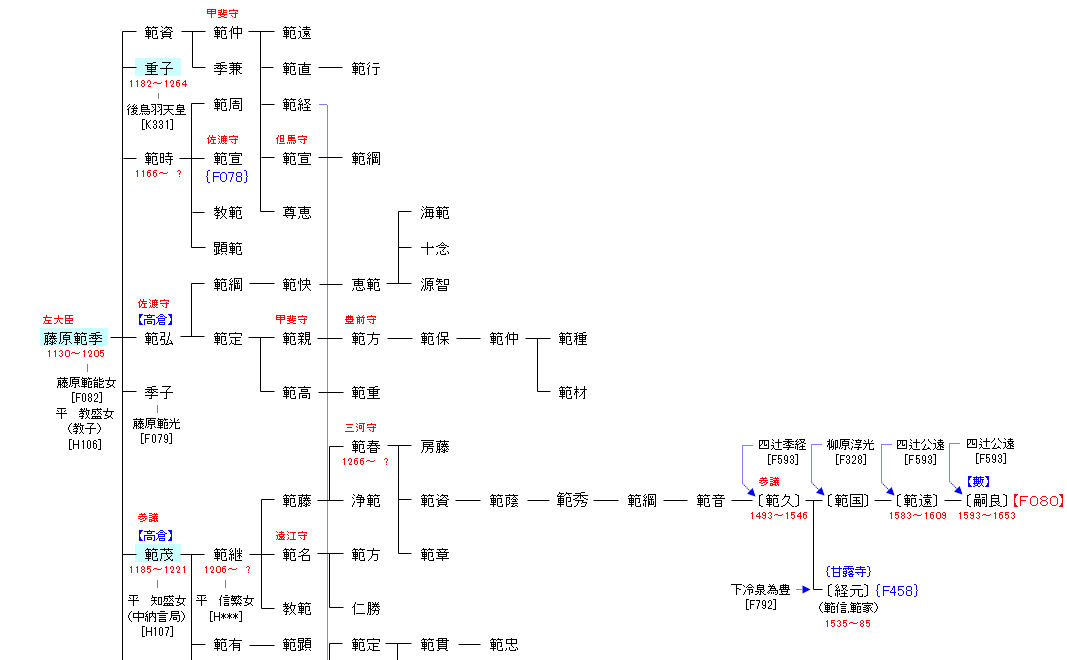

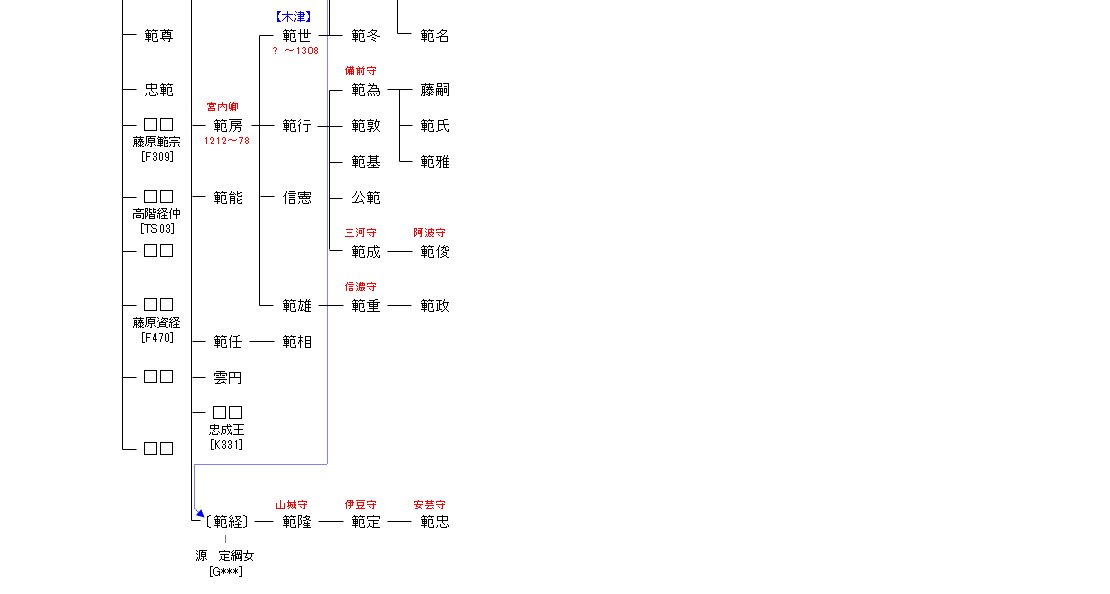

保延5年(1139年)、10歳の時に父・能兼が没し、兄・範兼の養子になる。文章得業生から大膳亮になる。どのような伝を辿ったのか不明だが、平治元年(1159年)の平治の乱で没落した源義朝の子・範頼を引き取って自らの子・範資と一緒に養育している。長寛3年(1165年)4月、範兼が死没し、残された子の範子,兼子,範光らを引き取る。

近江守,常陸介,上野介など受領職を歴任。安元元年(1175年)式部権少輔。安元2年(1176年)1月、陸奥守を兼任。3月、藤原秀衡の後任として鎮守府将軍にも任ぜられ4月には陸奥へ下向。治承2年(1178年)10月以前に帰洛。

九条兼実の忠実な家司である一方、兼実が嫌う平家とも繋がりを持ち、平清盛の姪である平教子を正妻に迎え、清盛の義弟である能円に姪(義妹)である範子を娶せている。

治承4年(1180年)7月に高倉天皇の第4皇子・尊成親王(のちの後鳥羽天皇)が誕生し、範季が邸に迎えて養育にあたった。姪の範子,兼子が乳母となる。寿永2年(1183年)に安徳天皇が平家一門と共に都を落ちると、後白河法皇によって新たな帝の選定が行われ、範季が養育する4歳の尊成親王が擁立され、後鳥羽天皇となる。範季はその践祚にあたって奔走したという。

後白河法皇の指示か奥州藤原氏との縁によるものか不明だが、源義経を庇護し、文治2年(1186年)、興福寺に潜伏中の義経と接触し匿まっている。ただし、実子・範資は義経の追討に積極的で、義経が九州に向けて都落ちする時に在京していた範頼の手勢を率いて出陣している(河尻の戦い)。11月、義経を匿ったことが露見し、源頼朝の要請によって解官される。

建久6年(1195年)11月、範子の娘・源在子が後鳥羽天皇の第1皇子・為仁親王を産む。娘の重子は建久6,7年頃に女房として内裏に出仕し、後鳥羽天皇の寵愛を受けて建久8年(1197年)9月、第2皇子・守成親王を産む。同年12月15日、後鳥羽天皇の侍読を勤めた労により従三位。建久9年(1198年)、後鳥羽天皇が譲位し、3歳の為仁親王が即位して土御門天皇となる。娘・重子の産んだ守成親王は後鳥羽上皇の寵愛厚く、正治2年(1199年)4月に皇太弟に立てられた。

建仁元年(1201年)に発生した建仁の乱では首謀者の一人・藤原高衡が一時邸内に逃げ込む。元久2年(1205年)5月10日、76歳で薨去。没後の承元4年(1210年)に孫である守成親王が順徳天皇として即位したことにより、従一位・左大臣を贈られた。 範季は死後の贈官を考えて、亡くなるまで出家しなかったという。

|

後鳥羽天皇の寵妃。女院。順徳天皇の母。院号は修明門院。後鳥羽天皇の乳母・兼子(卿局)は従姉妹で、義理の叔母。

はじめ名を範子といい、建久6年(1195年)から7年(1196年)頃に女房として内裏に上がる際、後鳥羽天皇の乳母である藤原範子と同名のため、重子と改名し、候名は二条局と称した。後鳥羽天皇の寵愛を受け、建久8年(1197年)9月、16歳で第2皇子守成(のちの順徳天皇)を産む。翌建久9年(1198年)12月、従二位に叙せられる。正治元年(1199年)12月、守成は親王宣下を受け、翌正治2年(1200年)4月に皇太弟に立てられた。

元久2年(1205年)5月、父の範季が薨去。正治2年(1200年)9月、卿局の邸で雅成親王を出産。後鳥羽天皇の寵愛著しく、後宮で栄華を誇ったが、承久3年(1221年)6月、後鳥羽上皇が順徳上皇と共に鎌倉幕府打倒の兵を挙げた承久の乱により、40歳で人生は暗転する。幕府に敗れた後鳥羽・順徳両上皇,雅成親王は配流となり、同母弟の範茂は首謀者として幕府方に処刑された。幼い孫の仲恭天皇は廃帝となった。女院という身分上、上皇に同行することは許されなかった。同年7月、後鳥羽上皇の出家に伴い、重子も同じ道助法親王の受戒を受けて落飾し、法名を法性尼と称した。

その後は順徳上皇の残された子供達を養育し、後鳥羽院の母七条院を労った。仁治元年(1240年)、58歳の頃、治安の悪化により居住していた四辻殿に強盗が入り、重子の尼衣服も剥ぎ取られた。国母であった高貴な女性がこのような被害にあうのは前代未聞であった。

延応元年(1239年)に後鳥羽、仁治3年(1242年)に順徳院が崩御。重子は朝廷に要請して後鳥羽院の菩提を弔うよう取りはからった。後年、明恵上人に帰依する。

様々な憂き目にもあったが、七条院や卿局から多くの荘園や財産の遺贈を受けており、経済的には豊かであった。また義妹の中納言局の縁から安嘉門院や北白河院と親しく交流があった。時の公卿たちにも敬意を払われており、孫達に囲まれた穏やかな晩年であった。文永元年(1264年)8月29日、83歳で薨去。遺領の四辻殿は孫の善統親王に贈与された。

|