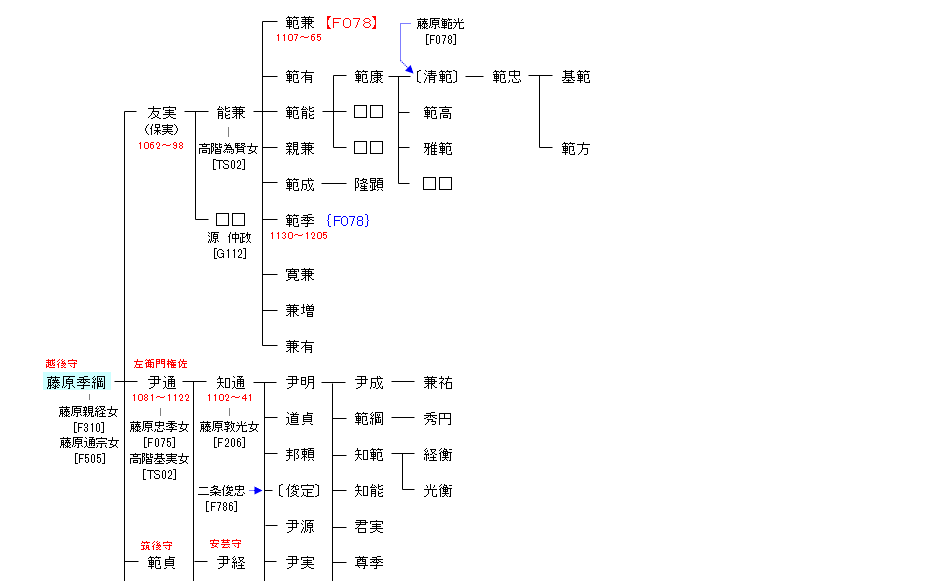

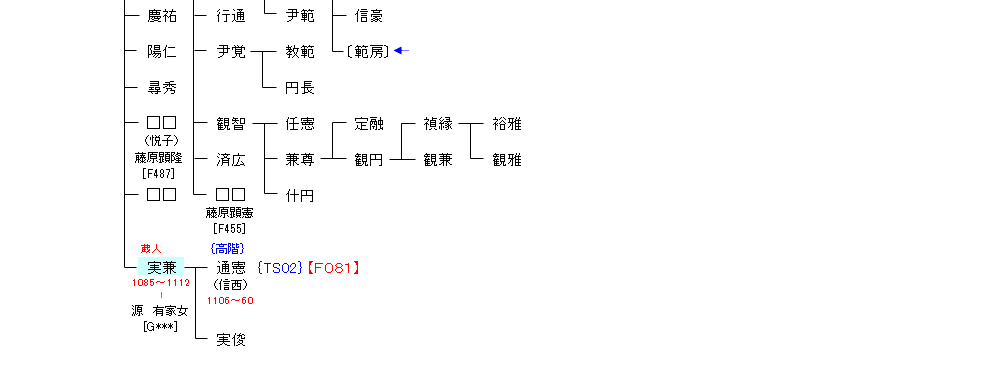

系図コネクション

<藤原氏>南家

| F072:藤原永頼 | 藤原武智麻呂 ― 藤原巨勢麻呂 ― 藤原貞嗣 ― 藤原道明 ― 藤原永頼 ― 藤原季綱 | F077:藤原季綱 |

| リンク | F078・F081 |

| 藤原季綱 | 藤原実兼 |

|---|---|

|

父・実範の跡を継いで紀伝道の研鑽に励み、文章生から対策に及第。 |

平安時代末期の廷臣,漢詩人。院政期に院近臣として権勢を得た信西(藤原通憲)の実父。 |

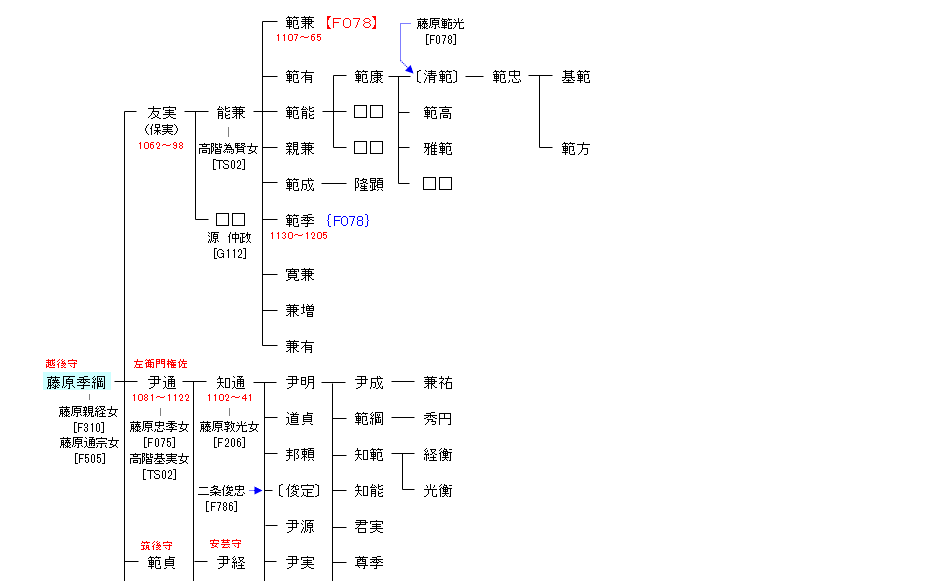

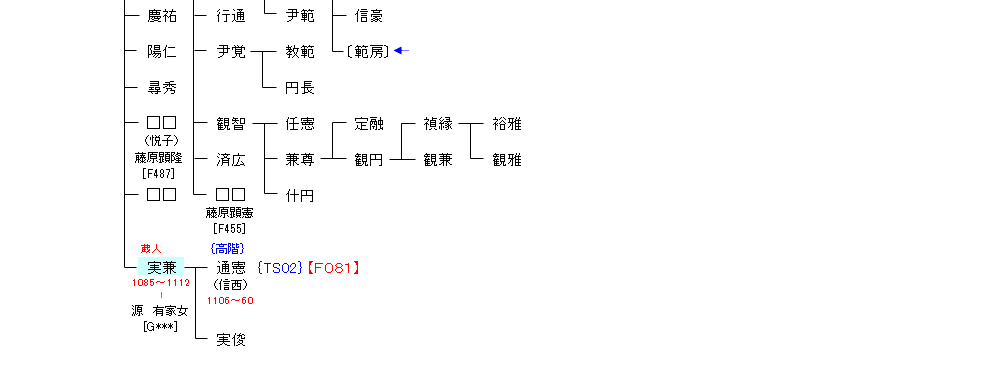

| F072:藤原永頼 | 藤原武智麻呂 ― 藤原巨勢麻呂 ― 藤原貞嗣 ― 藤原道明 ― 藤原永頼 ― 藤原季綱 | F077:藤原季綱 |

| リンク | F078・F081 |

| 藤原季綱 | 藤原実兼 |

|---|---|

|

父・実範の跡を継いで紀伝道の研鑽に励み、文章生から対策に及第。 |

平安時代末期の廷臣,漢詩人。院政期に院近臣として権勢を得た信西(藤原通憲)の実父。 |