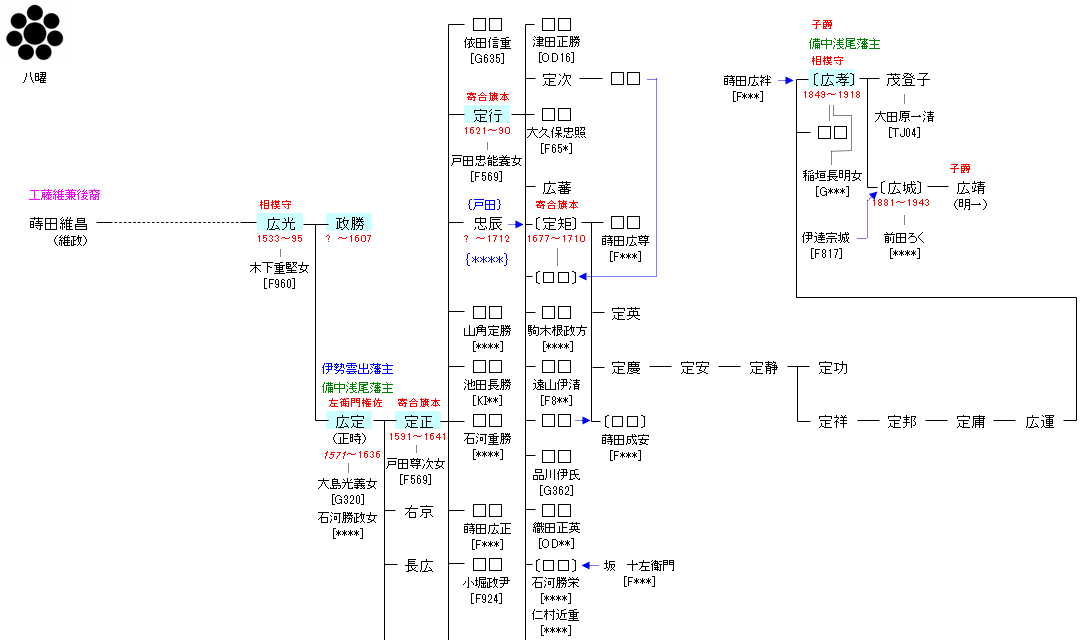

<藤原氏>南家

| F007:藤原為憲 | 藤原武智麻呂 ― 藤原乙麻呂 ― 藤原為憲 ― 蒔田維昌 | F057:蒔田維昌 | ● |

| リンク |

| 蒔田広光 | 蒔田政勝 |

|---|---|

|

はじめ織田信長、次いで豊臣秀吉に仕えた。所領は1万石であったが、後に4万石に加増されている。 |

主に蒔田主水正の名で知られる。諱は初めは広政で、正次ともいった。豊臣秀吉に仕えて金切裂指物使番となった。 |

| 蒔田広定 | 蒔田定正 |

|

尾張国中島郡下津の住人・蒔田広光の次男として織津で生まれた。豊臣秀吉に仕えてその小姓頭の1人となった。 |

慶長19年(1614年)からの大坂の陣では父と共に参戦する。後に相模国内で500石、さらに甲斐国内などで800石を与えられ、寛永11年(1634年)5月には御使番、同年8月には大坂目付となった。 |

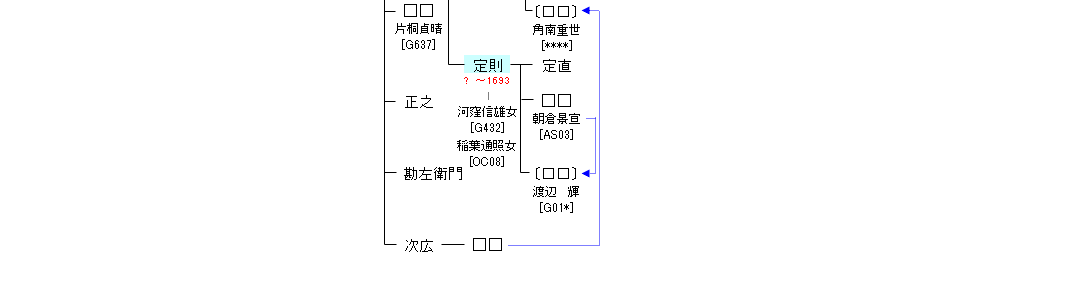

| 蒔田定行 | 蒔田定則 |

|

寛永18年(1640年)11月22日、父の死後、遺領のうち7016石を相続し、弟・定則に1300石を分与した。 |

寛永18年(1641年)11月22日、父の遺領から相模国大住郡・甲斐国山梨郡の1300石を分与される。正保4年(1647年)12月25日に小姓組に列し、万治元年(1658年)閏12月19日に進物番となる。寛文2年(1662年)2月15日、水野重勝と共に仙台へ赴いて目付代を務める。寛文3年(1663年)11月25日、使番に転じる。寛文6年(1666年)9月7日、徳島藩を継いだ蜂須賀綱通が幼年のため阿波国に赴いて国政を監視し、寛文9年(1669年)3月28日には関宿城の引き渡し役となり、久世広之に城を引き渡した。寛文11年(1671年)5月6日に仰せにより武蔵国・相模国・上野国・下野国を巡見し、天和元年(1681年)7月12日に越後国高田城に赴いて目付代を務めた。 |

| 蒔田広孝 | |

|

嘉永2年(1849年)、旗本・蒔田広袢(御書院番)の嫡男として生まれる。安政4年(1857年)5月22日、寄合旗本・蒔田広運(7700石)の養子となり、安政5年(1858年)8月に家督を相続する。文久3年(1863年)9月23日、将軍・徳川家茂に拝謁する。同年11月24日、江戸市中警護の功による禄高直しによって1万石の諸侯に列した。菊の間詰めの定府大名となった。元治元年(1864年)1月17日、従五位下・相模守に叙任する。 |