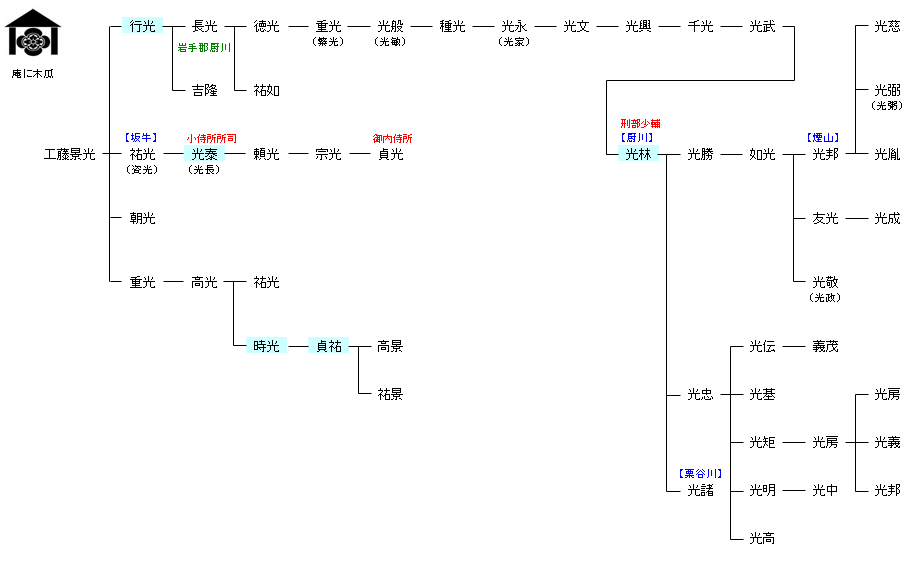

<藤原氏>南家

| F007:藤原為憲 | 藤原武智麻呂 ― 藤原乙麻呂 ― 藤原為憲 ― 工藤景光 | F056:工藤景光 | ● |

| リンク |

| 工藤行光 | 厨川光林 |

|---|---|

|

小次郎行光は、一家を挙げて源頼朝に仕え、文治5年(1189年)の奥州征伐にも景光・行光父子ともに従軍し、それぞれ軍功をたて、そして、岩手郡厨川に所領を与えられ、その地に居を構えた。 |

『落穂集』に「厨川兵部少輔光林は、行光より十三代の孫にして、天文年中、田子左衛門尉信高君出張のみぎり、服従して、岩手郡残らず南部家の従兵に定まる。光林は旧領のうち八百石を安堵し、其の男厨川豊前(光勝)、父の遺領 八百石を領し、信直公に仕え、再々戦功を尽くす」とある。工藤系図にも光林の子・豊前光勝をはじめ2男・光忠も南部家に仕え、それぞれの子孫も南部家に仕えたことが知られる。 |

| 坂牛光泰 | 工藤時光 |

|

鎌倉時代中期の武士で北条氏得宗家被官である御内人。光泰以降も頼光,宗光,貞光(貞光は御内侍所)と得宗家当主に仕えた。また、その名乗りから得宗の偏諱を受けた様子が窺え、光泰も北条泰時存命時には元服を済ませている。 |

出家後の法号である工藤杲禅、工藤杲暁の方が比較的知られており、史料で工藤貞祐の父と解っていながらも長らく実名や系譜が判明していなかったが、工藤氏の系図の注記から工藤時光に比定されるようになっており、同系図では工藤高光の子で工藤祐光の弟に位置づけられている。尚、実名の「時」の字は、これを通字とする北条氏から拝領したものとみられる。 |

| 工藤貞祐 | |

|

北条貞時より偏諱を受けており、貞時が得宗家当主であった期間〔弘安7年(1284年)~応長元年(1311年)〕内に元服したものとみられる。 |