系図コネクション

<皇孫系氏族>敏達天皇後裔

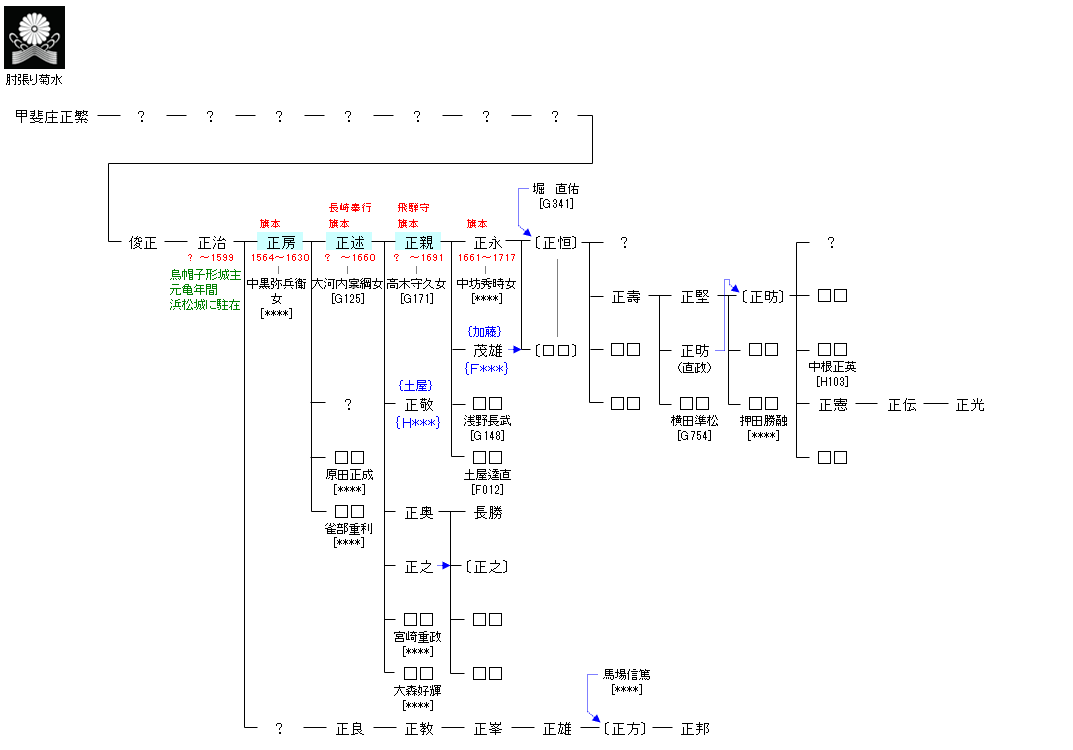

| TB19:楠木正遠 | 橘 諸兄 ― 橘 遠保 ― 楠木成綱 ― 楠木正遠 ― 甲斐庄正繁 | TB23:甲斐庄正繁 | ● |

| リンク |

| 甲斐庄正房 | 甲斐庄正述 |

|---|---|

| 父・正治とともに徳川家康に仕え、小田原征伐に従軍し、関東で封地300石を給い、慶長4年(1599年)に父が没し封地合わせて600石を領する。関ヶ原の戦いに従軍ののちに大番組頭となる。大坂の陣両陣に従軍し、河内国の地理に詳しいことから道案内を務めたり、事前に野武士の大坂城入城を阻止したりした。夏の陣では、水野勝成隊に属して戦功をあげ、関東より甲斐庄氏の出自の地の河内国錦部郡2000石と半ば放棄されていた烏帽子形城を賜い、旧知600石は収公される。だが後に烏帽子形城は廃城とされる。元和3年(1617年)に四天王寺の造営奉行を務める。また、烏帽子形城の東にある烏帽子形八幡神社が荒廃していたのを嘆き、四天王寺修築の余材で改修したとされ、元和8年(1622年)8月に竣工した。天領13000石を預かった時期もあった。 |

普請奉行を務めたのち、慶安5年(1651年)6月、長崎奉行に就任する。 |

| 甲斐庄正親 | |

|

慶安元年(1648年)6月、3代将軍徳川家光にはじめて拝謁し、承応3年(1654年)2月に小姓組となり、寛文6年(1666年)に使番となり、翌年より但馬,丹波及び北陸地方に巡見使として赴く。寛文12年(1672年)、使番より御勘定頭(勘定奉行)となる。延宝8年(1680年)まで務めた後、江戸南町奉行となる。加増を重ね天和2年(1682年)に4000石の大身となる。 |