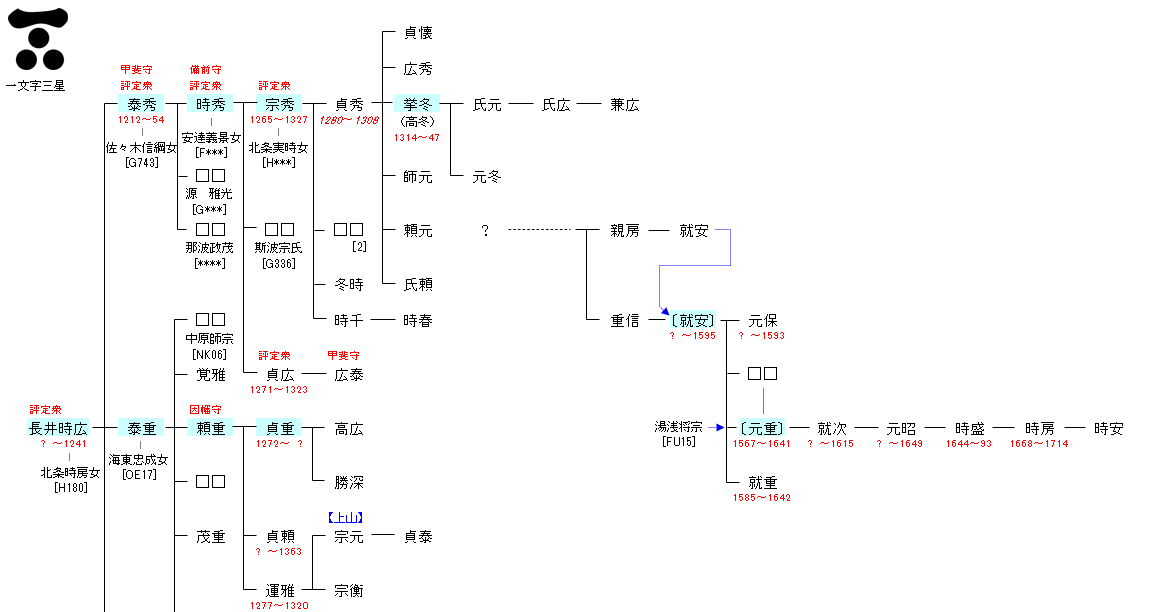

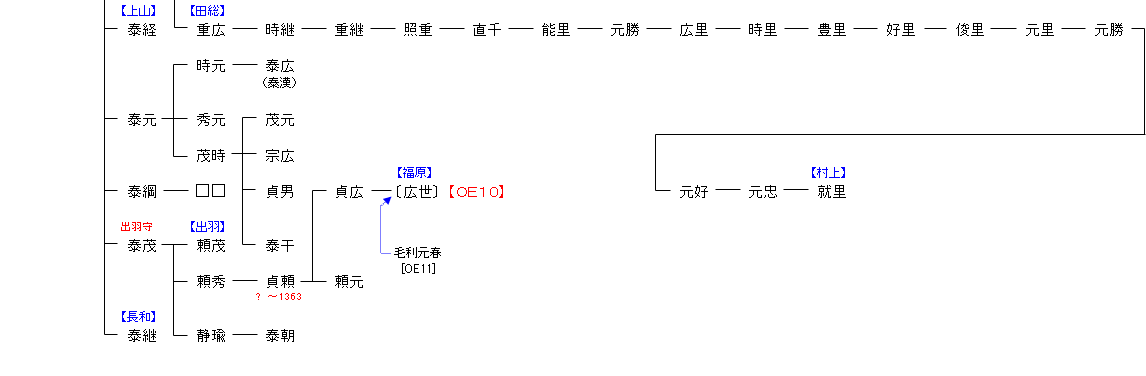

<神皇系氏族>天孫系

| OE07:大江広元 | 土師身臣 ― 大枝諸上 ― 大江千古 ― 大江匤房 ― 大江広元 ― 長井時広 | OE09:長井時広 |

| リンク | OE10 |

| 長井時広 | 長井泰秀 |

|---|---|

|

出羽国置賜郡長井荘を所領としたため、在地名を取って長井氏を称し家祖となった。建保6年(1218年)5月に蔵人に任じられ、6月、源実朝が左近衛大将任命のお礼参りとして、鶴岡八幡宮拝賀の先払いをするため鎌倉へ下った。実朝が鶴岡八幡宮へ拝賀する際、殿上人として随行する。7月、実朝の御直衣始めに鶴岡八幡宮へ随行する。8月20日、実朝に対して二階堂行村を通じて、京都への帰還を願い出るものの許されず、翌21日に北条義時の執り成しでようやく許しを得た。その後、京へ上り、10月叙留され、程なく鎌倉へ戻る。 |

元服に際し、北条氏得宗家当主(鎌倉幕府第3代執権)の北条泰時より偏諱を受け、泰秀と名乗る。 |

| 長井時秀 | 長井宗秀 |

|

鎌倉幕府の御家人。大江時秀とも呼ばれる。北条氏得宗家の烏帽子親関係による一字付与による統制下にあったとみられ、足利氏でいう足利家時のように、「時」の字は北条氏得宗家当主よりその通字を受けたものと考えられる。 |

父・時秀が評定衆となった年に生まれる。のち元服に際して、北条氏得宗家当主の北条時宗より偏諱を受け、宗秀と名乗る。 |

| 長井挙冬 | 長井泰重 |

|

鎌倉時代当時の史料や古文書から、当初は高冬と名乗っていたことが判明しており、「高〕の字は執権・得宗の北条高時より偏諱を受けたものとされている。 |

元服に際して、北条氏得宗家当主(第3代執権)の北条泰時より偏諱を受け、泰重と名乗る。 |

| 長井頼重 | 長井貞重 |

|

系図類では、長井泰重の子で長井貞重の父となっており、鎌倉幕府第5代執権の北条時頼が北条氏得宗家当主であった期間(1246~63年)内に元服して、時頼より偏諱を受けた人物とみられる。 |

元服に際して、北条氏得宗家当主(第9代執権)の北条貞時より偏諱を受け、貞重と名乗る。 |

| 長井就安 | 長井元重 |

|

安芸国の戦国大名・毛利氏の同族である長井氏の出身。毛利氏家臣の長井親房の子として生まれ、伯父の長井重信の養子となって家督を継いだ。天正19年(1591年)12月13日、毛利輝元から「備前守」の受領名を与えられる。 |

永禄10年(1567年)、備後国世羅郡伊尾村の尾首山城を本拠とした国人である湯浅将宗の嫡男として生まれる。天正17年(1589年)9月8日、毛利輝元から「藤右衛門尉」の官途名と「元」の偏諱を与えられた。 |