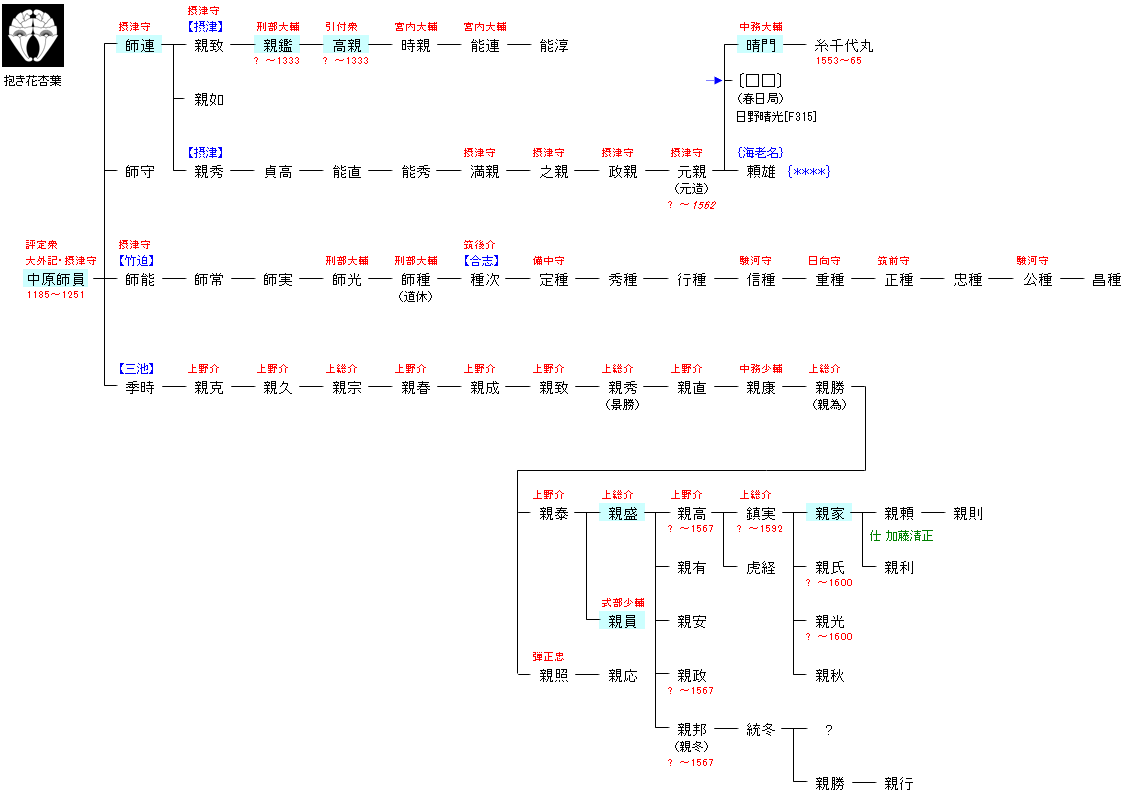

<神皇系氏族>天神系

| NK10:中原貞親 | 磯城黒速 ― 十市磐古 ― 中原有象 ― 中原致時 ― 中原貞親 ― 中原師員 | NK13:中原師員 | ● |

| リンク |

| 中原師員 | 中原師連 |

|---|---|

|

第4代将軍・藤原頼経(九条頼経)の侍読で腹心の一人。鎌倉幕府評定衆筆頭席次の初代であり、北条氏の台頭後も北条氏以外の御家人としては最高の席次を保った。また、博士家中原氏の傍流にも関わらず、朝廷で正四位下・大外記明経博士に昇った。宮騒動による頼経失脚後も幕府内での地位を落とすことなく、評定衆として活躍し続けた。 |

5代将軍となった藤原頼嗣,宗尊親王,惟康親王の3代に仕え、1263年(弘長3年)7月5日に二階堂行方の後を継いで宗尊親王の御所奉行、同年11月22日には御息所の奉行も引き継ぐ。1264年(文永元年)評定衆となった。 |

| 摂津親鑑 | 摂津高親 |

|

親鑑は能吏として優れた人物で、文保元年(1317年)に持明院統と大覚寺統の間の調停を執り行って文保の和談を成立させたり、正中3年(1326年)に嘉暦の騒動が起こった際には、北条貞顕に執権職に就任するよう懇請するなどの活躍を見せ、能吏として台頭。御内人の宿老に名を連ねるほど重用され、幕政中枢で力を振るった。 |

得宗・北条高時に仕えて引付衆を務めたようである。また、元徳2年(1330年)2月の段階では官途奉行であったことが判明している。 |

| 摂津晴門 | 三池親盛 |

|

13代将軍・足利義輝と15代将軍・足利義昭の兄弟に家臣として仕える。義晴の時代である享禄元年(1528年)に中務大輔に任ぜられている。 |

永正17年(1520)、大友義鑑の弟・重治が菊池氏の当主となり、のちに義武と名乗った。隈本城に入った義武は次第に傲慢な態度を見せるようになり、大友宗家からの独立を図って兄・義鑑と対立するようになった。これに三池親盛,西牟田親毎,蒲池能久ら筑後の国衆らが味方して、天文3年(1534)、反大友の兵を挙げた。この戦いで、三池親盛は没落したようで、嫡男と思われる親員が三池氏の当主として登場する。系図によれば、親員は親盛の弟とするものもある。 |

| 三池親家 | 三池親員 |

| 慶長5年(1600)の関ヶ原の合戦に、親家,親氏,親光兄弟は立花宗茂に従って出陣、大津城攻めに功があった。しかし、戦いは西軍に敗北に終わり、柳河に帰った宗茂は鍋島氏の攻撃を受けた。その間、親氏は大津で戦死し、親光は鍋島との戦いに戦死した。親家は柳河を改易処分になった宗茂に従って肥後に退き、そこで28歳の若さで死去した。子の親頼が慶長13年に至って加藤清正から八百石の合力を得たが早世した。 |

天文年間(1532~55)頃の筑後国には、大身十五家があって、筑後十五城主と称された。そのなかの最大のものが柳河の蒲池氏で、三池氏もその一に数えられていた。 |