<神皇系氏族>天神系

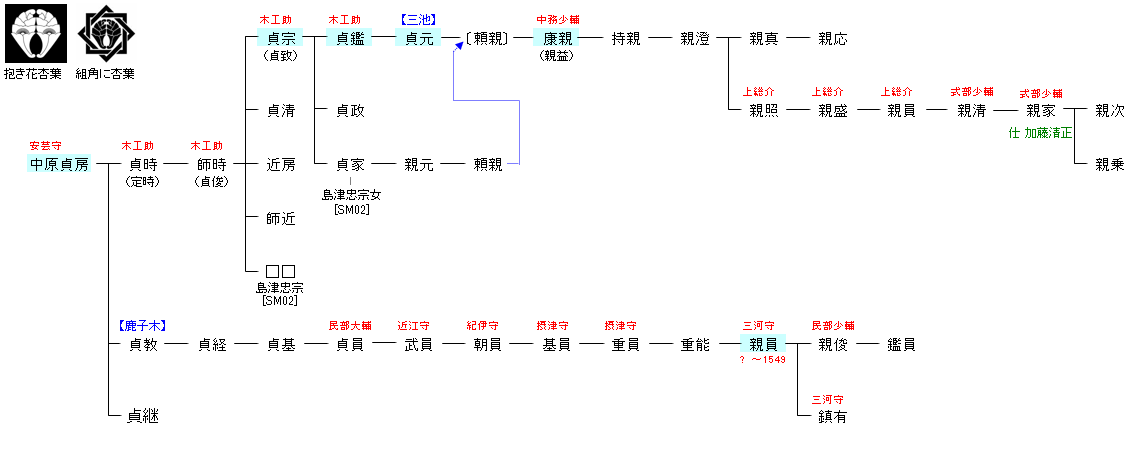

| NK10:中原貞親 | 磯城黒速 ― 十市磐古 ― 中原有象 ― 中原致時 ― 中原貞親 ― 中原貞房 | NK11:中原貞房 | ● |

| リンク |

| 中原貞房 | 中原貞宗 |

|---|---|

|

中原氏の所領は関東をはじめ近畿・四国・九州に分布しており、典型的な関東御家人であった。中原氏が三池郷の地頭職を得たのは、系図などから師俊の子・貞房の頃と思われる。また、建治3年(1277)の文書によれば、定時が鹿子木西荘下村の地頭に補任されたことが知られる。 |

部分的ではあるが、三池一族の確かな系譜が、『島津家文書』のなかに残されている。それは島津貞久と三池近房の女米々との間に生じた相論のなかで、島津方が反論のために写しておいた三池方の訴状に添えられた資料の一つ「三池近房申状具書案」中の系図である。同系図に安芸木工助入道の名がみえ、木工助には貞宗・女名々・近房・師近の諸子があり、女名々は島津忠宗に嫁し貞久を生んでいる。 |

| 中原貞鑑 | 三池貞元 |

|

元弘から建武の争乱時の三池氏の惣領は木工助貞鑑(道喜)であった。建武2年(1335)、中先代の乱をきっかけとして足利尊氏が後醍醐天皇に叛旗を翻すと、貞鑑は少弐頼尚らとともに尊氏に味方した。翌年、京都から九州に逃れてきた尊氏一行を赤間関に出迎えた武士のなかに、貞鑑の嫡男・貞元も加わっていた。その後、尊氏は菊池武敏の指揮する九州官軍と多々良浜で戦い、劣勢を覆えして大勝利をえた。太宰府に入って九州を平定した尊氏は、仁木義長を九州の抑えとして残すと、ふたたび京に攻め上った。このとき、貞元は尊氏から仁木氏に助勢するように命じられ、以後、三池一族は九州武家方として活躍した。 |

13世紀はじめの鎮西中原氏の惣領は「安芸木工助」を名乗り、三池と呼ばれることも自ら称することもなかった。 |

| 三池康親 | 鹿子木親員 |

| 明徳3年(1392)、南北朝合一がなり、今川了俊は九州探題職を罷免されて京都に召還された。その後任には渋川満頼が任じられ、九州はあらたな政治体制下におかれた。三池康親は探題に属し、満頼から筑後国分寺内河崎分を兵糧料所として預けられている。南北朝が合一したとはいえ、菊池武朝,五条頼治らが後征西将軍・良成親王を奉じて、いまだ勢力を保っていた。肥前と筑後の境に位置する三池を領する三池氏の存在は、幕府や探題にとって無視できなかった。 |

寂心の法号で知られ、肥後国隈本城(後の熊本城)の築城者とされる。鹿子木荘の地頭を務めた中原氏の子孫とされる。守護・菊池氏に従い、飽田郡,託麻郡に勢力を伸ばす。永正13年(1516年)に阿蘇山と英彦山の衆徒同士の紛争の仲介役にあたる。大友氏から入嗣した菊池義武の時代に家老の地位にあったが、義武が実兄・大友義鑑と対立した天文5年(1536年)頃に離反して大友氏と共に義武やこれを支援する相良氏と争った。 |