|

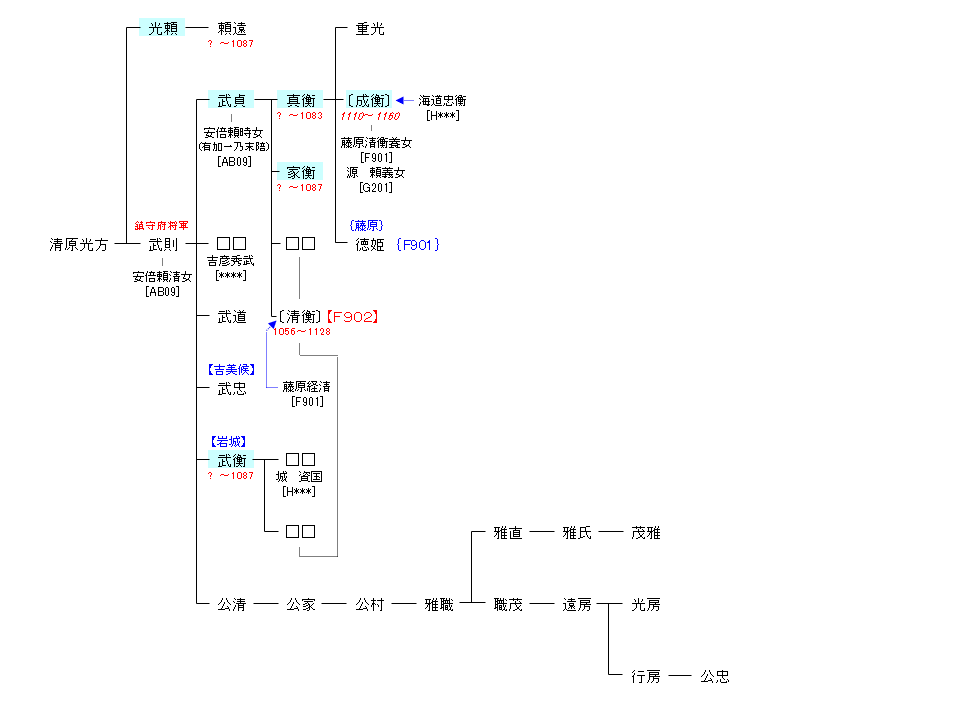

清原家衡の異母兄、藤原清衡の継兄。延久年間に行われた延久蝦夷合戦などで活躍し鎮守府将軍従五位下であったとの史料がある清原貞衡と同一人物とする説がある。

父・武貞の死後、清原氏を嗣ぎ、海道平氏の一門、成衡を養子に迎えた。その成衡に源氏棟梁である源頼義の娘を嫁がせることで清原氏の家格を高めようとしたとも考えられている。しかし、こうした一連の政略結婚政策を遂行する中で棟梁としての権力を強化し、一族の家人化を進めたため、叔父・吉彦秀武や弟の家衡,清衡の離反を招いた。これが1083年(永保3年)に始まる後三年の役の背景である。

後三年の役の発端は、成衡の婚礼のために出羽より陸奥に参上した秀武が、祝いの品である砂金を頭上に掲げて控えていたにもかかわらず、奈良法師との囲碁に夢中になっていた真衡が、それを忘れて長時間待たせてしまったことにある。屈辱を受けた秀武は大いに怒り、砂金をぶちまけて出羽に無断で帰ってしまった。これに怒った真衡は直ちに秀武討伐の軍を起こして出羽に向かったが、秀武は自らと同じく日頃から真衡に不満を持っていた真衡の異母弟の家衡と義弟(家衡の母の連れ子)の清衡に挙兵を促して、真衡の背後を突かせようとした。家衡・清衡は兵を挙げて真衡の館に迫ったが、それを知った真衡が軍を返して家衡・清衡を討とうとすると、彼らは本拠に退いた。

その年の秋に、新たな陸奥守として成衡の妻の兄である源義家が下ってくると、真衡は義家に対して三日厨と呼ばれる三日間に渡る歓待を国府で行った後、秀武を討つために再び出羽に出陣した。家衡と清衡は真衡の不在を好機と見て再び真衡の本拠地を攻撃したが、留守を守る真衡方が奮戦し、さらに義家が真衡側に加勢したため、家衡・清衡は惨敗を喫して義家に降伏する。だが、真衡自身は出羽への行軍の途中に病で急死した。

真衡の遺領は、義家の裁定により家衡と清衡に分割相続されるが、今度は両者が争い始め、後三年の役は第二段階に移ることになる。

|

清原真衡の異母弟、藤原清衡と刈田経元,経光の異父弟。

家衡の父・武貞は前九年の役が終わった後、安倍氏一門の有力豪族であった藤原経清(敗戦後に処刑)の妻・有加一乃末陪を自らの妻とした。彼女は安倍頼時の娘であり、経清との間に生まれた清衡がいた。清衡は武貞の養子となり、さらにその後、武貞とその女性の間に清原氏と安倍氏の惣領家の血を引いた家衡が生まれた。この事実から前九年の役が終結した1062年(康平5年)以降に家衡は生まれたと推測できる。

家衡は、清原氏の当主である真衡が惣領権を強化して、一族の家人化を進めたことに反発を抱いており、1083年(永保3年)、真衡が一族の吉彦秀武討伐のために出羽国に出陣した際に、秀武の誘いにより真衡の背後を突くために清衡とともに挙兵した。だがそれを知った真衡が軍を返して家衡・清衡を討とうとしたため、いったん本拠に退いている。

同年秋、新たな陸奥守として源義家が下ってくると、真衡は再び秀武討伐に出羽へ出陣した。家衡と清衡はその隙に真衡の館を襲撃したが、真衡の妻子が応戦し、さらに義家も救援に駆けつけたため、家衡・清衡は大敗を喫して義家に降伏した。

だが真衡が出羽への行軍途中に病で急死したため、家衡は許されて、義家の裁定で真衡の旧領である奥六郡を清衡とともに三郡ずつ分割継承することになった。しかし家衡はこの裁定に不満で、清衡との対立を深めてしまい、1086年(応徳3年)にはついに清衡の館を襲撃して清衡の妻子を殺害した。

清衡は義家に救援を仰ぎ、自らの裁定に逆らった家衡の行為に怒った義家は清衡に味方して家衡を攻撃したが、沼柵に立てこもった家衡は、攻め寄せた清衡・義家を打ち破った。これを聞いて一族の誉れとした叔父・清原武衡は家衡に味方し、家衡は武衡の誘いで、より強固な金沢柵に移った。1087年(寛治元年)、金沢柵に攻め寄せた清衡・義家はこれを攻めあぐんだが、清衡に味方した吉彦秀武の献策による兵糧攻めで柵は陥落した。家衡は所有していた名馬・花柑子を射殺したのち、下人に変装し逃亡を図り、近くの蛭藻沼に潜んでいるところを捕らえられて斬られた。これにより奥羽に覇をとなえた清原氏は滅亡した。前九年の役終結後に生まれたことを考えると、享年は26以下と見積れる。

|