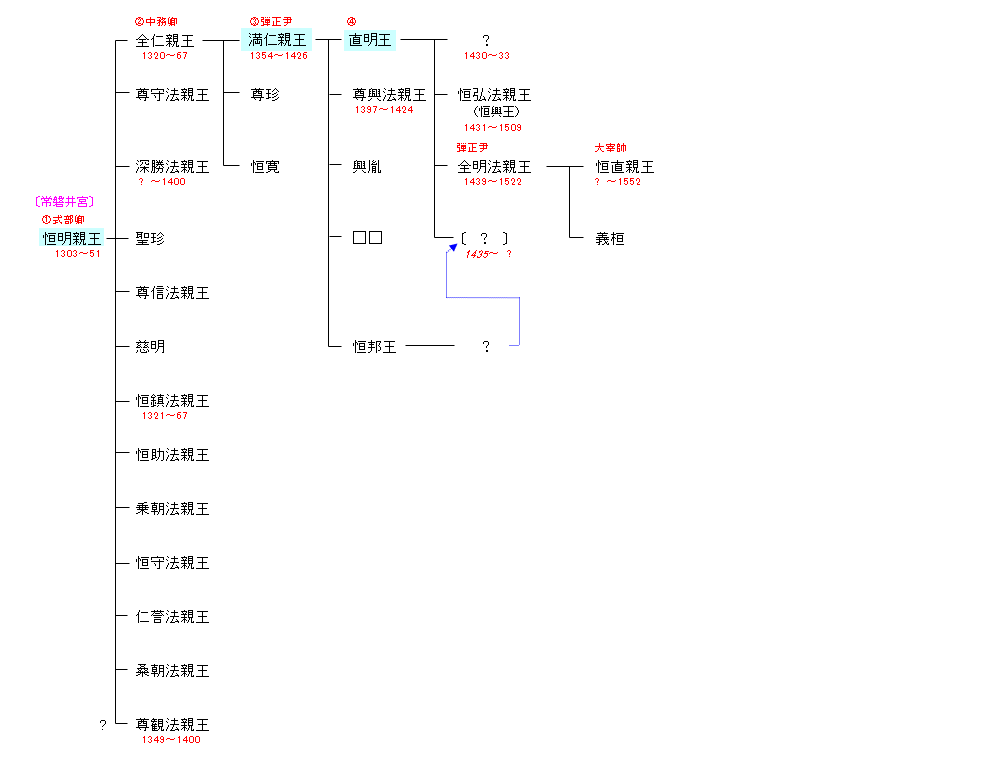

<継体朝>

| K335:亀山天皇 | 亀山天皇 ― 恒明親王 | K337:恒明親王 | ● |

| リンク |

| 恒明親王 | 満仁親王 |

|---|---|

|

乾元2年(1303年)親王宣下。幼い頃は年上の甥にあたる尊治親王(後の後醍醐天皇)とともに、父・亀山法皇の寵愛を受けて育てられる。嘉元3年(1305年)に亀山法皇が病死するが、遺詔でその財産の多くを恒明親王に与えた上に、自分の孫に当たる後二条天皇に対しては次の大覚寺統の皇位は天皇の嫡男・邦良親王ではなく、恒明親王を立てるように命じた。恒明親王の母・昭訓門院の兄で関東申次であった西園寺公衡は直ちに鎌倉幕府にこの旨を伝え、もう一人の妹である永福門院の夫である持明院統の伏見上皇の協力を求めた。伏見上皇も自分の息子である後伏見天皇を無理やり皇位から降ろさせた後宇多上皇(亀山法皇の子で後二条天皇・尊治親王の父、当時院政を行っていた)への反感から、これに同意する姿勢を幕府に伝えた。だが、幕府は大覚寺統の分裂を招きかねない恒明親王の立太子には同意しなかった。 |

常盤井宮3代当主。かろうじて親王になることができ、弾正尹などを務めたが品位は無品のまま据え置かれた。全仁親王の子として生まれたが、長らく親王宣下を受けることができず、ついに焦燥のあまり愛妾・小少将を足利義満に差し出してその推挙を得て、永徳元年(1381年)にようやく親王宣下を受けることができた。三条公忠は日記『後愚昧記記』に「諂諛(媚びること)せらるるの故に、武家(=室町殿足利義満)挙申す」と記して嘲っている。「本来ならば親王になどなれない人である」と評した者もあったという。その後、親王が任じられる慣例の弾正尹に任じた。 |

| 直明王 | |

|

常盤井宮家4代当主。応永33年(1426年)10月、父親王の薨去によって常盤井宮家の遺跡を相続したが、時の室町殿・足利義持が親王の存在に無関心であったらしく、王は親王宣下を受けられなかった。ところが、永享3年(1431年)11月、将軍・足利義教の新邸造営に伴い、北小路にあった邸宅が遁世者の宿舎に充てられたため、王は小川殿小御所に移住することになる。これが機縁となり、王は同年の歳暮の参賀で初めて室町殿へ参じ、さらに同4年(1432年)2月には3歳の子息を義教の猶子とし、伏見宮貞成親王はこれについて日記に「常盤井開運基歟」と記している。この子は翌年(1433年)3月夭折するものの、これで宮家と将軍の関係が切れた訳ではなかった。 |