|

2歳にして生母を失ったために、これを哀れんだ桓武天皇は有能な女官であった文室与伎の妻・平田孫王に親王の母代わりとして育成させたという。延暦17年(798年)4月に元服し三品兵部卿となる。その後、大同元年(806年)治部卿、大同3年(808年)中務卿 となる。

弘仁元年9月13日(810年10月14日)、薬子の変後に廃太子された高岳親王(平城天皇の子)に代わって立太子した。弘仁14年4月27日(823年6月9日)、即位。これに伴い、大伴氏が伴氏と改姓している。天皇の御名と同姓なのは畏れ多いと大伴氏が判断したからだといわれている。

天長10年2月28日(833年3月22日)、仁明天皇に譲位し退位。

清原夏野ら良吏の登用を積極的に行い、地方の政治の荒廃を正した。また土地対策を行い、税収の増加に努めた。また、『令義解』や『日本後紀』の編纂が行われた。表面的には比較的平穏な時代であった。

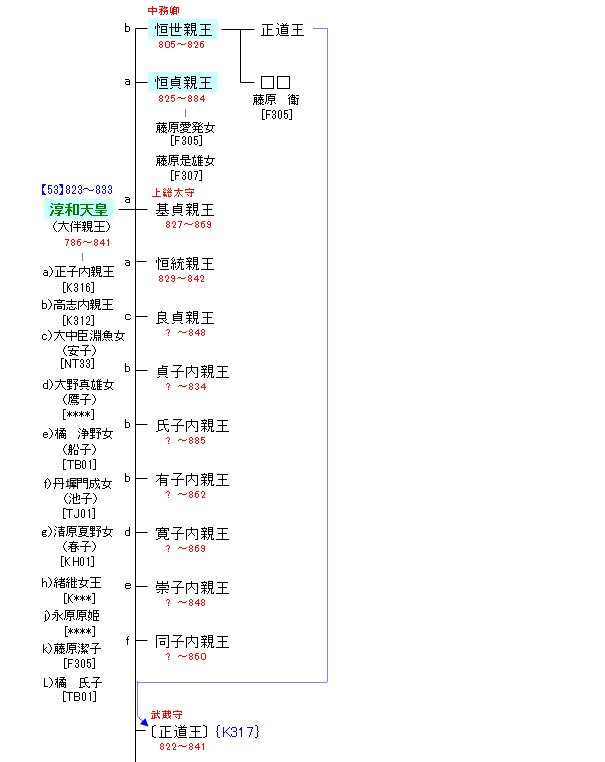

だが、その即位は天皇個人が望んだ皇位継承ではなかったとされている。『日本後紀』によれば、大同元年5月1日(806年5月22日)に大伴親王(当時)が父帝の死を機会に臣籍降下を願い出て皇太子(平城天皇)に慰留されている。天皇は桓武天皇の皇后(藤原乙牟漏)所生ではなかったが、生母が皇后と同じ藤原式家の出身でかつ異母姉妹にあたる皇后所生の高志内親王を妃として恒世親王を儲けていた。平城・嵯峨両天皇を除けば、恒世親王が桓武天皇嫡系にもっとも近い皇族であったが、父親である大伴親王を飛ばして皇嗣に立てる訳には行かなかった。そのため、嫡子ではない大伴親王への皇位継承の可能性が浮上した。親王は平城・嵯峨両天皇が自己の異母姉妹(桓武天皇の内親王)との間に男子を儲けた場合に自分や恒世親王が他戸親王や早良親王のように皇位継承争いに巻き込まれることを危惧して上表を出したと考えられているが、桓武天皇嫡系に准じた恒世親王の皇位継承権の喪失につながるこの上表は受け入れられるところとならなかった。

だが、淳和天皇は即位後、恒世親王ではなく、嵯峨天皇の嫡子であるとして正良親王を皇太子に擁立した(高岳親王は薬子の変で廃太子)。在位中に恒世親王が病死したため、皇位は正良親王(仁明天皇)に継承されたが、仁明天皇は淳和上皇と正子内親王(嵯峨天皇の皇女)の間に生まれた恒貞親王を皇太子に擁立した。淳和上皇は有力貴族の後ろ盾のいない息子・恒貞親王が仁明天皇の皇太子になったことに不安を抱いていたとされ、忠実な側近・藤原吉野に親王の後事を託して崩御するが、その不安は承和の変として現実のものとなった。

承和7年5月8日(840年6月11日)、崩御。死にあたり、薄葬を遺詔としたため京都大原野西院に散骨された。

|

祖父・桓武天皇の在世末期、延暦24年(805年)に生まれる。その立場は誕生時から複雑なものであった。父親の大伴親王(後の淳和天皇)は、桓武天皇の皇子であるが夫人・藤原旅子所生の子であり、皇后・藤原乙牟漏所生の安殿親王(後の平城天皇),神野親王(後の嵯峨天皇)と比べれば、皇位継承から遠い存在であった。だが、桓武天皇は自身の皇子女間の結婚(すなわち異母兄妹の結婚)における王権強化を目指しており、安殿親王と朝原内親王・大宅内親王、神野親王を高津内親王、そして皇后所生で両親王の同母妹・高志内親王を同じ式家出身の母親を持つ大伴親王と結婚させた。ところが、大伴親王と高志内親王が先に健康な皇男子をもうけたことで事態は複雑となった。平城天皇と朝原・大宅内親王との間には結局皇子女が生まれず、嵯峨天皇と高津内親王との間には後に業良親王が生まれたが、この皇子は精神に問題があったらしい。平城天皇は高岳親王、嵯峨天皇は正良親王(後の仁明天皇)を後継ぎとしたが、高岳親王は伊勢氏、正良親王は橘氏を母に持つため、桓武天皇との親疎では恒世王には劣っていた。このため、恒世王が平城・嵯峨両天皇に次ぐ皇位継承権を持つと考えられるようになり、更に父親在世中に父を飛ばして子を皇位に立てる慣例が存在しないために、恒世王を即位させるために大伴親王にも皇位継承を認めなければならない事態となったのである。大伴親王はこの事態を憂慮して臣籍降下を申し出て自己と恒世の皇位継承からの離脱を図るも、平城・嵯峨天皇はこれを認めず、薬子の変で嵯峨天皇の皇太子であった高岳親王が廃されると、恒世王への継承を前提として大伴親王が皇太子とされた。

大伴親王は弘仁14年(823年)4月16日に即位する(淳和天皇)。皇太子には嵯峨上皇の強い叡慮で同月4月18日に当時従四位下・侍従であった恒世王が立てられるが、即日辞退してその日のうちに嵯峨上皇の子である正良親王(仁明天皇)が擁立された。この流れは淳和天皇の強い叡慮が背景にあったとされている。明確な記録は欠くものの、『日本後紀』の記述よりその際に親王宣下が行われて三品の位が与えられたと見られている。同年9月28日に治部卿、10月21日に中務卿に任じられた。

病気のため、天長3年(826年)5月1日薨去。享年22。最終官位は中務卿三品。山城国愛宕郡鳥部寺以南に葬られた。淳和天皇は衝撃を受けて暫く政務を執らず、正道王を引き取って養子とした(後に仁明天皇の養子となる)。

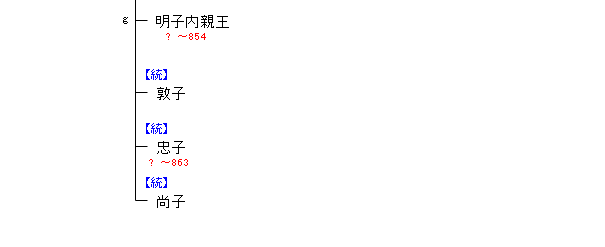

天長10年(833年)、淳和天皇は正良親王に譲位をするが(仁明天皇)、恒世親王が既に亡くなっていたため、代わりに正子内親王(嵯峨天皇の皇女で、仁明天皇の妹)が生んだ異母弟の恒貞親王が代わりに皇太子となった。

|