|

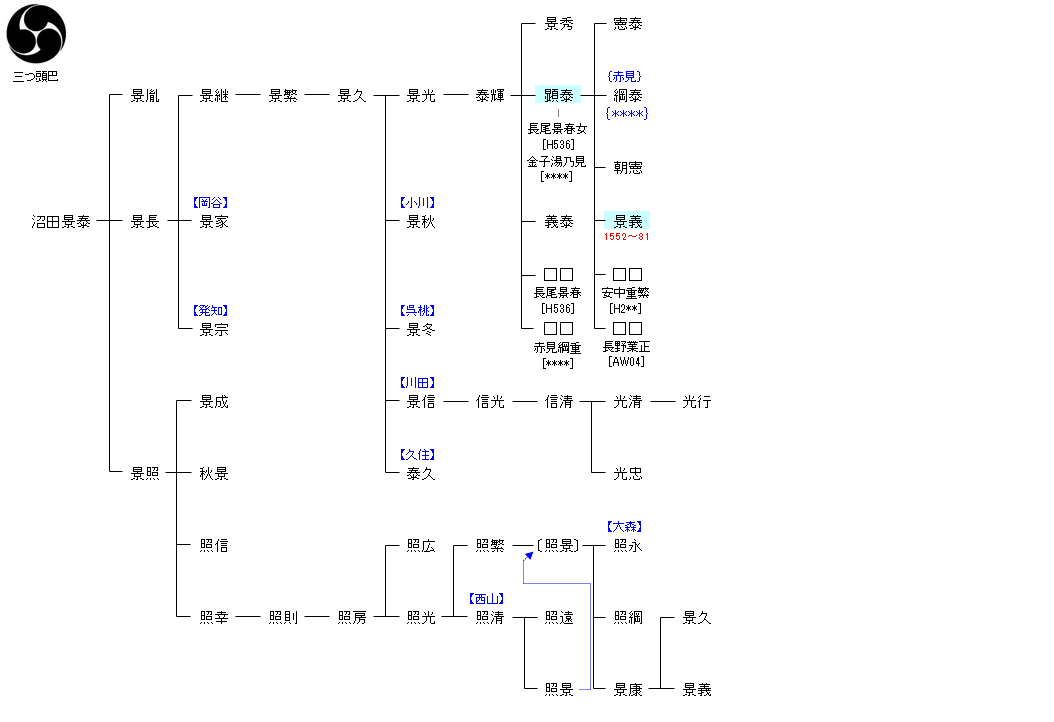

享禄2年(1529年)、沼田城築城に着手し、同5年/天文元年(1532年)、父・沼田泰輝の築いた幕岩城から沼田城に居を移した。

永禄元年(1558年)には沼田氏で内紛があったとみられ、これは山内上杉家没落後、家中が上杉憲政派と後北条氏派に分裂したのが原因という。顕泰は上杉憲政に通じて反北条方であり、長子・左衛門尉三郎憲泰と嫡男で沼田氏当主となった弥七郎朝憲が後北条氏に接近したため、顕泰は子を次々誅した。しかし、北条氏に通じた朝憲室の実家・厩橋長野氏(長野道賢か?)に攻撃されて顕泰は越後国に逃亡、沼田城には北条康元が入り沼田氏を称したとされる。

上杉謙信が上野へ侵攻して沼田康元を追うと、顕泰は沼田に復権したとされ、永禄4年(1561年)の「関東幕注文」で上杉方の沼田衆を率いる沼田惣領は顕泰とみられる。だが、沼田城は上杉氏の関東支配の要衝となったため、永禄5年(1562年)頃から上杉氏による城代支配が行われた。以後、顕泰の名はみえず、消息不明となっている。

『加沢記』には、家督問題で朝憲の岳父・長野道賢や長尾憲景(白井長尾氏),真田氏も顕泰に敵対したため領地を追われ、景義と共に同族の蘆名氏を頼って会津に逃亡したという。その後の消息は不明だが、まもなく没したとされるが、この事件が実際にあったか不明である。

|

摩利支天の再来といわれた勇将。庶子であったが、父・沼田顕泰に寵愛され、隠居の地である天神城に同行した。永禄12年(1569年)、顕泰による異母兄・朝憲の殺害に端を発する沼田氏の内紛に敗れ、父・顕泰と共に家臣に追放されたと伝わる(『加沢記』)。しかし、考証によって沼田氏の内紛は永禄4年(1561年)以前のことで、沼田へ進出してきた後北条氏への対応を巡り、旧主・上杉憲政を支持する顕泰と、北条氏へ帰属しようとする朝憲らの対立だったとされている。この内紛には朝憲室の実家で北条方となった厩橋城主長野氏が介入し、顕泰は越後へ逃亡したとみられ、沼田氏の名跡は北条方の沼田康元が継いだ。

永禄4年(1561年)、長尾景虎(上杉謙信)が憲政を奉じて沼田城へ進攻してくると康元は破れ、顕泰は上杉方で沼田衆をまとめる立場に復権したが、沼田城は上杉の城代支配となり、以後の顕泰の動向は不明である。この間、景義は父・顕泰と同じく越後へ逃亡のち沼田へ復権したとみられるが、彼の名は後世史料以外にみられず、その生涯ははっきりしない。

景義の行動で明確なのは、由良氏方の上野女淵城主でみえることである。景義は由良国繁の援助を受け、天正9年(1581年)2月に旧領への復帰を目指して沼田城へ兵を進めている。なお、景義が由良方に入った時期は不詳。しかし、甲斐武田氏より沼田の地を任されていた真田昌幸が沼田氏旧臣であり沼田城将・金子泰清(景義の母方の伯父、又は祖父とされる)に景義の謀殺を命じ、景義は泰清らに沼田城に誘い出され城内で殺害された。これにより沼田氏は断絶した。

|