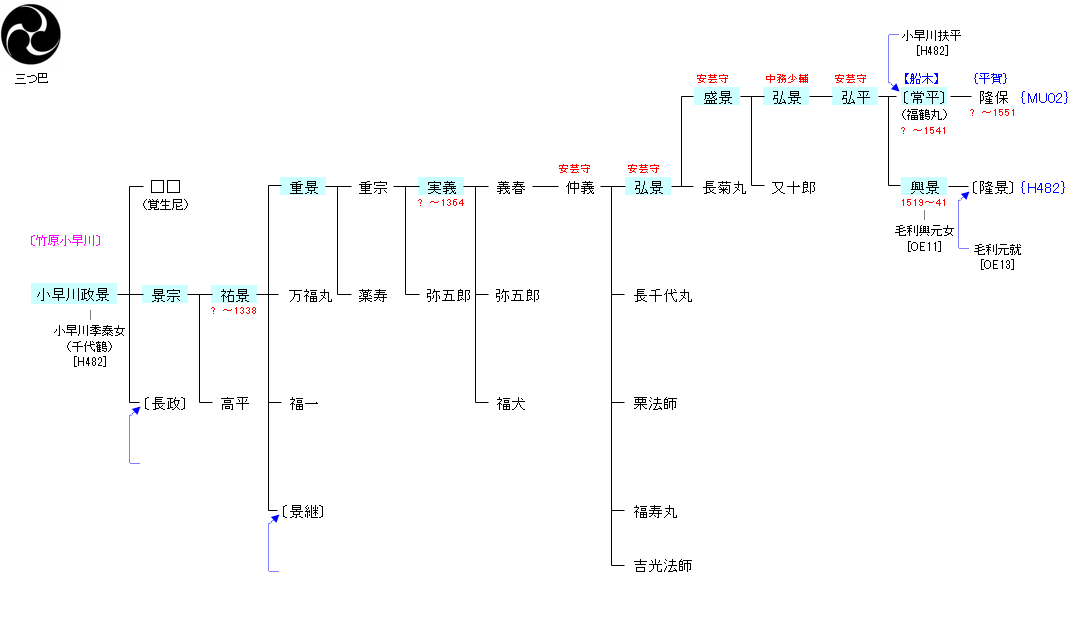

<桓武平氏>高望王系

| H482:小早川景平 | 平 高望 ― 平 良文 ― 平 頼尊 ― 小早川景平 ― 小早川政景 | H484:小早川政景 | ● |

| リンク | {H482}{MU02} |

| 小早川政景 | 小早川景宗 |

|---|---|

|

父・小早川茂平は承久の乱で鎌倉方として軍功を挙げ、本拠地・安芸国沼田荘(広島県三原市)などの他に、新たに安芸国都宇竹原荘(広島県竹原市)の地頭職を得ていた。 |

正応2年(1289年)、父・政景より安芸国都宇竹原荘,阿波国板西下荘の一部,備前国裳懸荘の地頭職を譲り受けるが、跡継ぎ問題がこじれ、異母姉・覚生尼に、景宗は政景の実子ではないと鎌倉幕府へ訴えられる。 |

| 小早川祐景 | 小早川重景 |

|

元弘3年(1333年)4月、足利高氏が丹波国篠村八幡宮で鎌倉幕府へ反旗を翻し、諸国に軍勢催促状を発すると、祐景はこれにいち早く馳せ参じ、足利軍の一員として六波羅探題を攻め落とす。この時、本宗家沼田小早川氏の小早川貞平は六波羅探題と行動を共にし、北条一族自決の場を脱出し本国へ逃げ帰り建武政権に所領を没収されている。しかし同年以来、竹原小早川氏も建武政権に度々所領を没収されているようである。 |

建武5/延元3年(1338年)2月、父・祐景が奈良で討死したため、同月、祖父・景宗より安芸国都宇竹原荘,阿波国板西下荘(徳島県板野郡板野町)の一部,備前国裳懸荘などの所領を譲り受け、竹原小早川家の家督を相続した。 |

| 小早川実義 | 小早川弘景 |

|

観応3/正平7年(1352年)、観応の擾乱において足利尊氏・義詮方に属して山城国男山(石清水八幡宮)八幡合戦に参加。 |

応永5年(1398年)5月13日、父・仲義より安芸国都宇,竹原荘,備前国裳懸荘,美作国打穴荘など所領を譲り受け、竹原小早川氏の家督を相続した。 |

| 小早川盛景 | 小早川弘景 |

|

竹原小早川氏は、父・弘景の代から大内氏と関係を深めるようになり、その当主・大内盛見より偏諱を受けて盛景と名乗る。 |

竹原小早川氏は、祖父・弘景の代から大内氏と関係を深めており、その当主・大内教弘に臣従して偏諱を受け弘景と名乗る(大内義弘より「弘」の字を受けていた祖父と同名となる)。 |

| 小早川弘平 | 船木常平 |

|

竹原小早川氏の第12代当主。室町幕府奉公衆。元服時には、家の慣例に倣って大内政弘より偏諱を受け弘平と名乗る。 |

小早川扶平の子として生まれる。幼名は小早川福鶴丸。永正5年(1508年)に父・扶平が亡くなり、沼田小早川氏の家督を継いだ長兄の興平がまだ幼少であったことを契機として、近隣の強大勢力である大内義興らはこの家督を懇意にあった竹原小早川氏の小早川弘平に継がせようとしていたが、これに対し小早川氏の家臣団は、大内氏に支配されることを嫌って、弘平を興平の後見人に迎えた上、永正10年(1513年)には、弘平に対して興平の弟である福鶴丸を養子として取らせて、義興や尼子経久などの介入を未然に防いだのである。 |

| 小早川興景 | |

|

永正16年(1519年)、小早川弘平の子として生まれる。弘平没後、家督を相続して当主となる。大内義興から一字を頂き「興景」と名乗る。 |