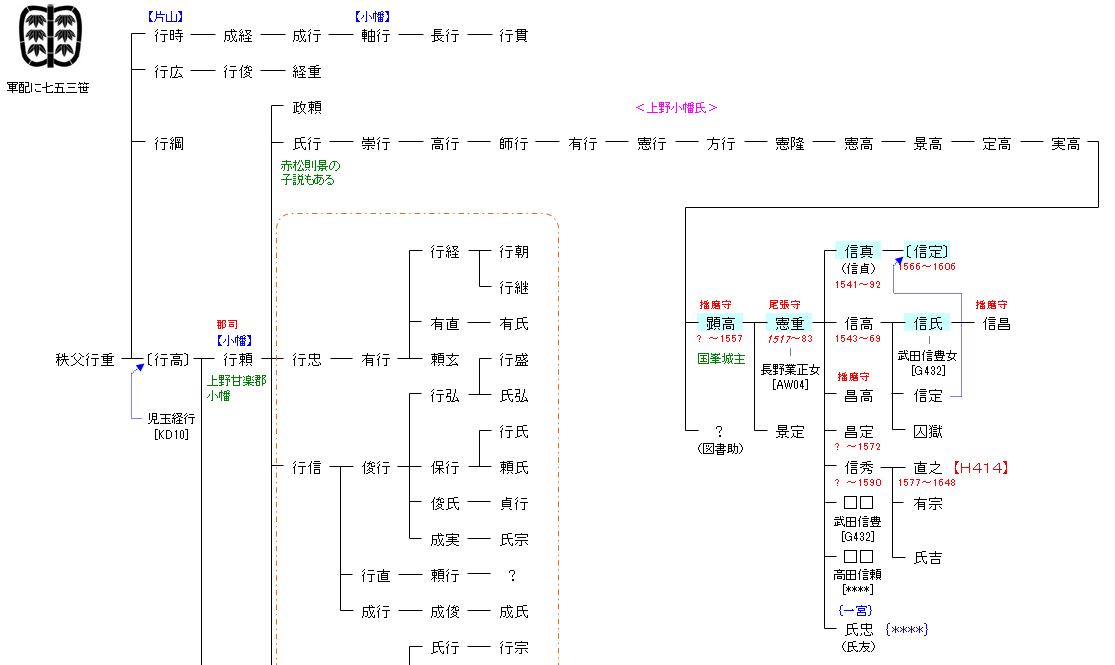

<桓武平氏>高望王系

| H402:平 将常 | 平 高望 ― 平 良文 ― 平 将常 ― 秩父行重 | H413:秩父行重 |

| リンク | H414 |

| 小幡顕高 | 小幡憲重 |

|---|---|

|

国峯城城主。小幡氏は関東管領・山内上杉氏配下の国衆であり、諱の「顕」の字は山内上杉顕定からの偏諱とみられる。小幡氏の本来の所領は額部荘小幡郷であったが、所領が甘楽郡内にて拡大するにつれて新たな本拠地を求め、顕高とその子の憲重の代に要害の地である国峯城に移ったと考えられている。 |

小幡氏の主君である山内上杉氏は相模国の後北条氏との抗争で衰退すると長野氏との関係が悪化し、さらに一族の内紛が勃発する。このような状況下で、憲重は天文17年(1548年)10月に山内上杉氏から離反し、同年12月には上杉憲政の拠点・平井城を攻撃している。憲重の別名として「重定」が伝えられているが、これは山内上杉家に仕えていた当時の名から改名することで、同家を離反後に決別を示す意図があったとも考えられる。この頃から武田氏・後北条氏に通じていたようであり、同18年もしくは19年には同族である小幡三河守の武田氏への従属を仲介している。同19年(1550年)には後北条氏に通じ、それに伴い北条軍が平井城を攻撃した。同21年(1552年)3月の北条軍の侵攻により上杉憲政が本拠平井城・上野から没落し越後長尾氏を頼ると、憲重は後北条氏・武田氏に両属する立場となった。翌22年(1553年)9月には「小幡父子」が信濃塩田城に在陣する武田晴信(信玄)に出仕しており、これが憲重と嫡子・信実のことを指すと考えられている。 |

| 小幡信真 | 小幡信定 |

|

天文22年(1553年)、信濃国塩田城にいた武田晴信に「小幡父子」が出仕し、これが憲重父子のことを指すと考えられている。その後、晴信から偏諱を得て元服し、信実を称した。 |

永禄13年(1570年)3月17日付で武田信玄より小幡弁丸に父・信高の戦死の戦功を賞され知行・被官の相続を認められており、この「弁丸」が信定であると考えられている。天正7年(1579年)5月17日付で祖父・全賢より行儀などの意見書を与えられており、この時点で既に元服しており「平三」を名乗っている。諱のうち「信」は武田氏の偏諱を受けたものと考えられる。この際、同時に伯父・信真の養嗣子となったと考えられる。 |

| 小幡信氏 | 小畠盛次 |

|

小幡信高の長男。妻は武田信玄の甥・信豊の娘であり、信豊は信真の姉妹を妻としていることから従兄妹同士の婚姻となる。弟の信定は伯父・信真の養子となり小幡氏当主となっている。小幡氏は武田氏滅亡後は、信長の家臣・滝川一益、次いで後北条氏配下となる。 |

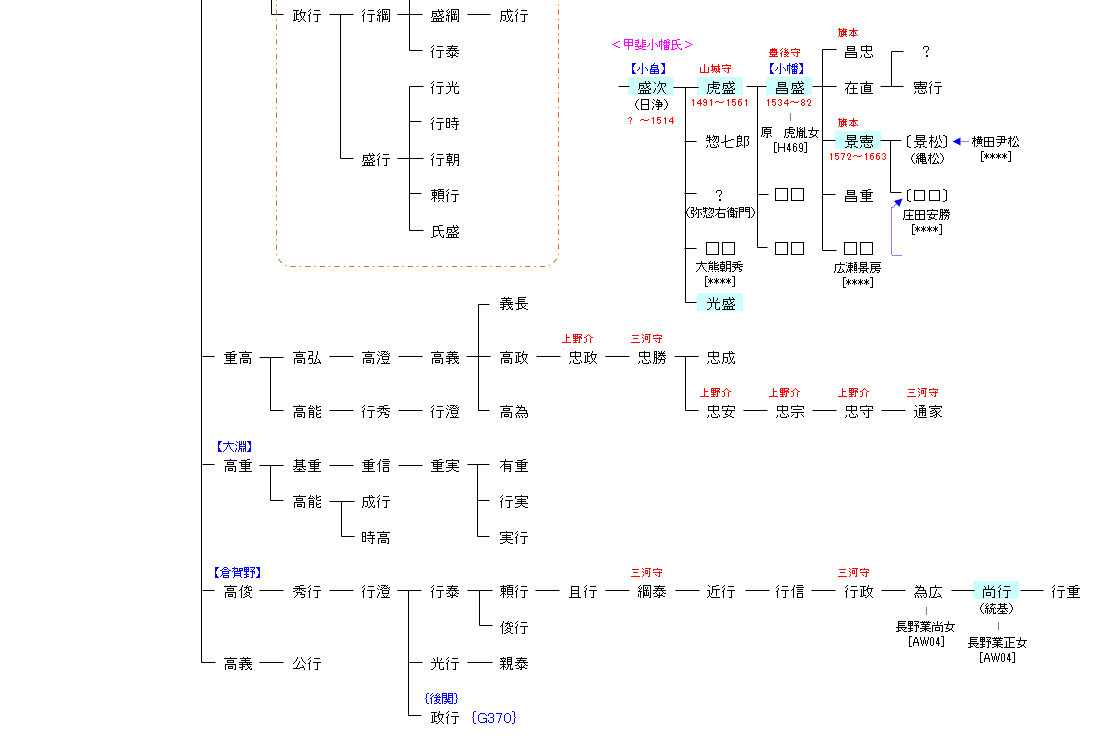

甲斐武田氏の家臣。浪人衆・足軽大将。『寛永伝』によれば、日浄の出自である小畠氏(小幡氏)は、遠江国勝間田の出身であるという。『寛政重修諸家譜』によれば、日浄は日蓮宗に帰依していたという。 |

| 小畠虎盛 | 小幡昌盛 |

|

武田の五名臣、武田二十四将の一人としてそれぞれ数えられる。なお小幡姓とするのは誤り(小幡氏は上野国の武家の名で、子の昌盛が信玄に許されて名乗ったもの。なお、虎盛は上野小幡氏の遠縁とする系図もある)。 娘婿に市川等長(梅隠斎)の子・平右衛門、原与左衛門尉。 |

武田二十四将の一人に数えられる。小幡氏は遠江国勝間田出身の一族で、父の虎盛は北信地域をめぐる越後の上杉謙信との対決において前線の海津城に在番し、春日虎綱を補佐したという。『甲陽軍鑑』に拠れば、昌盛は虎盛とともに海津城に在番し、父の虎盛は永禄4年(1561年)の第四次川中島の戦い直前に死去したため家督を継ぎ、引き続き春日虎綱の補佐を命じられたという。 |

| 小幡景憲 | 小幡光盛 |

|

1572年(元亀3年)、甲斐武田氏の家臣で足軽大将・小幡昌盛の3男として誕生。『甲陽軍鑑』によれば、父・昌盛は信濃海津城主・春日虎綱を補佐して在城し、後に武田信玄の旗本に転じ、海津在番の後任は叔父の小幡光盛が務めたという。父の昌盛は1582年(天正10年)3月の織田信長による武田征伐の際、武田勝頼の滅亡のわずか5日前に病死し、叔父の光盛も武田氏滅亡後は越後上杉氏に臣従している。景憲は他の武田遺臣とともに武田遺領を確保した徳川氏に仕えたが、1595年(文禄4年)に突如として徳川秀忠のもとを出奔して諸国を流浪したという。 |

通称は弥左衛門尉,山城守、晩年には下野守を称している。諱は光盛だが、他に貞長,虎昌,昌虎ともいう。 |

| 倉加野尚行 | |

|

倉賀野氏は武蔵児玉氏の末裔のうち秩父重綱の婿養子となった者の子孫であるという。 |