|

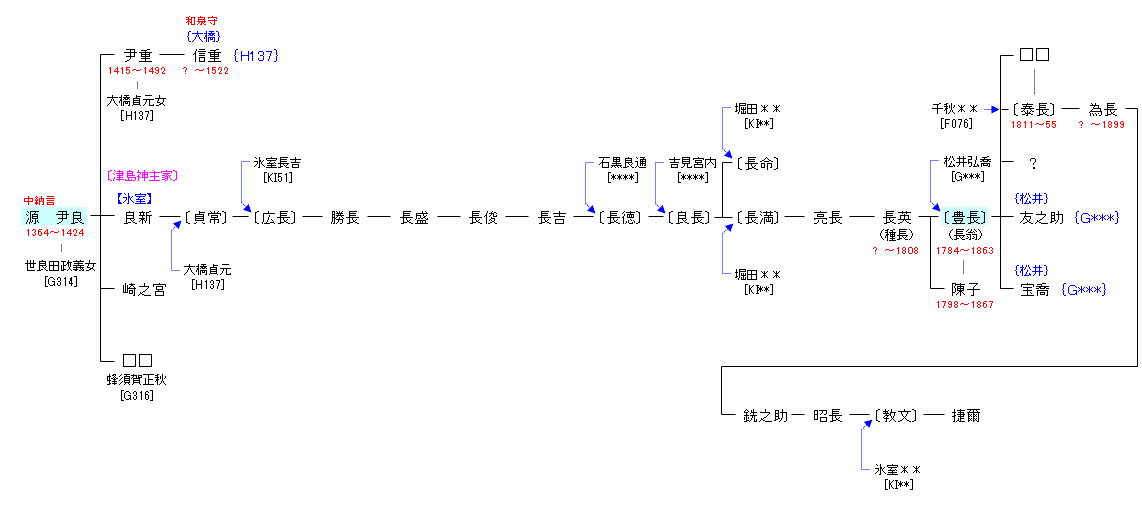

宗良親王の第2皇子、後醍醐天皇の皇孫にあたる。出生地については諸説あり、父・宗良親王が長年拠点とした信濃国大河原や遠州に漂着後しばらく滞在した遠江国井伊谷であったとされ、それに付随して母も知久氏の女や井伊道政の娘と諸説ある。

元中3年(1386年)、南朝より源朝臣を賜姓(後醍醐源氏)され、征夷大将軍右近衛大将となって各地を転戦するが、応永31年(1424年)上野国から三河国に向かう途中、信濃国浪合村の山麓で敵軍に囲まれ、自害したという。

尹良親王御墓は親王の首が埋められた場所が墓所とされ、後に隣接する地に親王を祭神として祀る浪合神社が造営された。明治14年(1881年)に正式な親王墓と比定され、現在に至るまで宮内庁の管理地となっている。

尹良親王や子の良王親王(尹重)の事跡については、宝永6年(1709年)に天野信景(尾張藩士・江戸中期の国学者)が書写した著本の『波合記』という軍記物が残されている。しかし、この書は史料としての信憑性については異論も多く、詳しい事績については不明なままとなっている。

次子の良新親王は津島神社の神職(社家)となり、子孫は社領のある尾張国中島郡氷室村から氷室を称して明治に至ったとされる。

尹良親王の名は信用すべき同時代史料に見えないばかりか、まとまった伝記である『浪合記』『信濃宮伝』も内容に矛盾や時代錯誤が多く、近世前期成立の偽書と推定されていることから、学界では机上の創作とされている。

|

天明4年(1784年)閏1月23日、尾張藩士・松井弘喬の次男として生まれ、文化4年(1807年)、津島牛頭天王社神主・氷室種長の養子となり、文化6年(1809年)に神職を継いだ。社殿を銅葺から檜皮葺とし、廻廊を新築、神領に水路を開削し、天王川堤に吉野桜を植樹した。香川景樹に和歌、飛鳥井家に蹴鞠、豊原文秋に笙を学び、文政元年(1818年)には景樹を自邸に招いた。

天保12年(1841年)、養子泰長に神職を譲り、名古屋南伊勢町及び前津の別荘に隠居して長翁と号し、毎月歌会を催して尾張国一円に桂園派を広めた。

天保14年(1843年)、京都で景樹が死去すると、遺児の景周を世話し、弘化3年(1846年)春嵐山、弘化4年(1847年)秋須磨・明石へ旅行に連れ、『須磨日記』を書かせた。嘉永元年(1848年)には妻と吉野に旅行して『芳野日記』を著し、嵐山・吉野の桜と高雄の楓を庭に植え、隅に一室を建てて三老居と号した。

文久3年(1863年)10月1日死去し、小沼常楽寺に葬られた。現在、墓は津島市指定史跡。津島邸椿園は舟戸町瑞泉寺に茶席として移築されている。

|