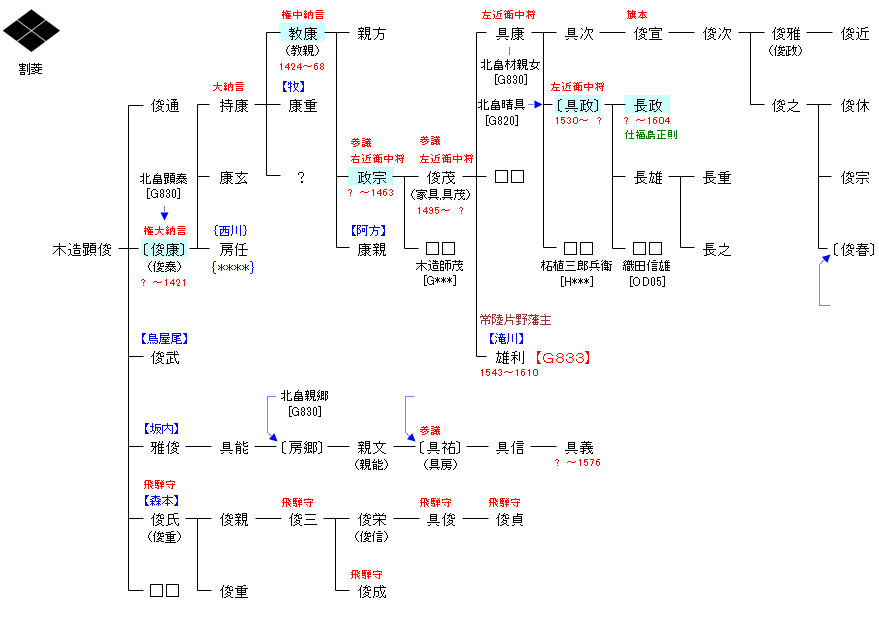

村上源氏

| G830:北畠顕能 | 源 師房 ― 源 顕房 ― 源 雅実 ― 中院通方 ― 北畠雅家 ― 北畠顕能 ― 木造顕俊 | G832:木造顕俊 |

| リンク | G833 |

| 木造俊康 | 木造教康 |

|---|---|

|

叔父・顕泰の養子として在京出仕したが、反幕行動をとる満雅とは袂を分ち、帰家して木造家を継いだ。初名は俊泰。 |

北畠満雅が挙兵した際には祖父・木造俊康は幕府方として戦ったため、木造氏は北畠氏を上回る官位に昇るようになり、木造教親も享徳元年(1452年)参議として公卿に列すと、長禄2年(1458年)権中納言、寛正6年(1465年)従二位に叙任されている。 |

| 木造政宗 | 木造具政 |

|

文明12年(1480年)従五位下に叙爵し、侍従に任ぜられる。初めは木造城に拠っていたが、明応5年(1496年)に川北城を築城して弟の康親にこれを守らせた。翌明応6年(1497年)には娘婿・木造師茂を擁護したことから北畠材親の攻撃を受けるが、師茂が自刃したことにより事なきを得た。 しかし、材親方との対立は続き、文亀3年(1503年)に木造城が落城し、翌文亀4年(1504年)に材親方と和睦した。政宗は木造城を喪失した後も戸木城に移り支配領域や家中を保持した。 |

享禄3年(1530年)、伊勢国司を務めた北畠家の第7代当主・北畠晴具の3男(次男とも)として生まれるが、父・晴具の命で木造具康の跡を継いで分家の木造家の当主となる。 |

| 木造長政 | |

|

織田氏の家臣であった木造具政の子として生まれた。はじめ伊勢の織田信雄に仕えた。天正2年(1574年)7月に侍大将として水軍を率いて伊勢長島攻めに従軍した。天正12年(1584年)に主君の信雄に討たれた信雄家老の津川義冬の家臣団が松ヶ島城に籠城した際には、これを攻めている。 |