清和源氏

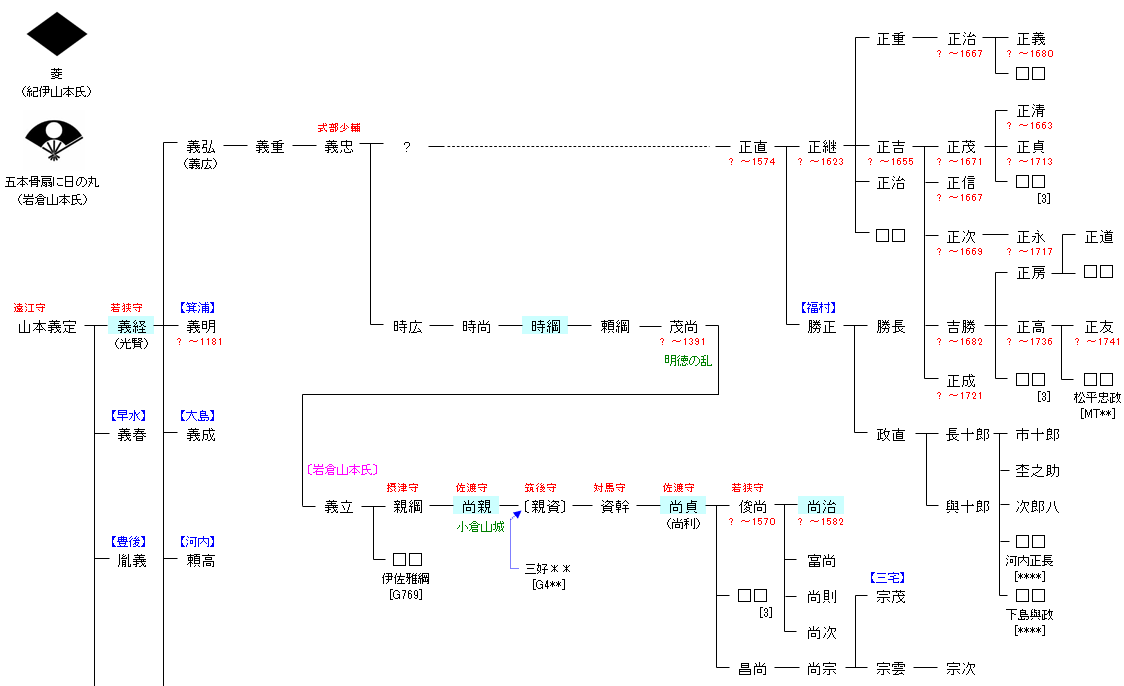

| G412:佐竹義業 | 源 経基 ― 源 頼信 ― 源 義光 ― 佐竹義業 ― 山本義定 | G418:山本義定 | ● |

| リンク |

| 山本義経 | 山本時綱 |

|---|---|

|

父は義光の長男で佐竹氏の祖となった源義業の次男・山本義定。治承・寿永の乱の初期に近江国で挙兵した。本姓が源氏であるため正式な姓名は源義経であり、源頼朝の弟の源義経と同姓同名であったため「義経二人説」で知られる。 |

鎌倉時代末期に起こった正中の変に際して、山本九郎時綱は六波羅の命を受けて謀反に加担している土岐頼員の宿所へ討ち寄せた。そして、長刀で武裝した中間二人を率いて討ち入り、頼員の子・頼兼を討ち取ったと『太平記』に記されている。山本氏が六波羅探題に出仕し、相応の地位の武士であったことが知られる。戦国時代に武田信玄に仕えた山本勘助は、九郎時綱の子孫という伝もある。 |

| 山本尚親 | 山本尚貞 |

| 応仁の乱では尚親は将軍義政に属して活躍、岩倉一帯,醍醐,河内,近江,丹波などに所領を得た。そして、小倉山に城を構えたという。一方で西川家系図によれば、文明16年(1484年)に細川政元の家臣・香西元長が岩倉に乱入しようとしたとき、小倉山城主・西川氏の援軍として静原から駆けつけた。これが、山本氏が岩倉に進出するきっかけになったようでもある。いずれにしろ、山本氏は尚親のとき、岩倉に一定の地歩を築いたと考えられる。 文明4年(1472年)、乱に加えて飢饉となったことで、京市内には悪党が跋扈するようになった。尚親は内裏を守護した功により、巴橘紋の練絹を賜り、それで軍旗をつくり、家紋とするようになったという。 のちに尚親は従五位下に叙され、佐渡守を称している。 |

大永7年(1527年)、細川高国と三好・波多野連合軍とが桂川で戦ったとき、尚利(尚貞)は連合軍に属して奮戦、戦後には丹波に所領を得たという。 |

| 山本尚治 | 柏木義兼 |

|

元亀2年(1571年)、比叡山攻めが開始されると、尚治は弟らとともに信長の軍に参加、所領回復を願って比叡山攻めに従軍した。しかし、天正元年(1573年)、義昭が槙島城によって信長に反旗を翻すと、尚治は義昭に味方して渡辺氏,磯谷氏らとともに一乗寺山城に籠った。一説には渡辺宮内少輔とともに静原城に籠ったが、明智光秀に諭されて降伏、以後、光秀に従った。そして、本能寺の変後の山崎の戦いで戦死したという。しかし、『信長公記』には、天正元年、山本対馬守が静原山に籠城、明智光秀の調略によって生害、頚は北伊勢東別所まで送られたとある。山本氏の敗北は、土豪が割拠した時代から統一政権の成立を示すものであり、中世の終焉を象徴するものであった。 |

治承4年(1180年)11月21日、諸国の源氏の旗上に同調して、兄の山本義経とともに近江国の勢多・野路で挙兵。義経と義兼は琵琶湖をおさえて北陸道からの年貢を止め、水軍をもって三井寺に討ち入り、寺々に押し入った。九条兼実の『玉葉』は、義兼は左右なく京へ打ち入ろうと欲するが、甲斐源氏が使者を送って、無勢で攻め寄せても追い返される恐れがあるため、援軍が到着するまで暫く攻撃を止めさせているという伝聞を記している。 |

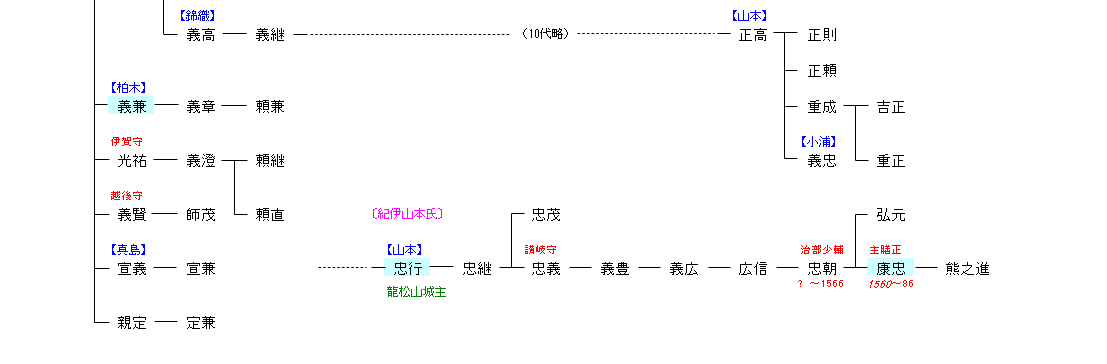

| 山本忠行 | 山本康忠 |

| 元弘3年(1333年)、鎌倉幕府討幕のために護良親王と共に山本忠行が上洛し、勲功を認められて櫟原荘の地頭に任じられ、その後も南朝方として北朝方の国人と戦うが、やがて紀州中部の有力国人であった湯川氏らと同じく室町幕府奉公衆として四番衆に編入された。 |

永禄3年(1560年)頃、山本忠朝の子として龍松山城で誕生。永禄9年(1566年)、忠朝が死亡すると異母兄・山本弘元との間で家督争いが起きる。弘元は小山氏・安宅氏ら近隣の国人を味方につけたが、重臣の田上朝康(右京進)とその一族らの活躍でこれに勝利し家督を継いだ。 |