<藤原氏>北家 秀郷流

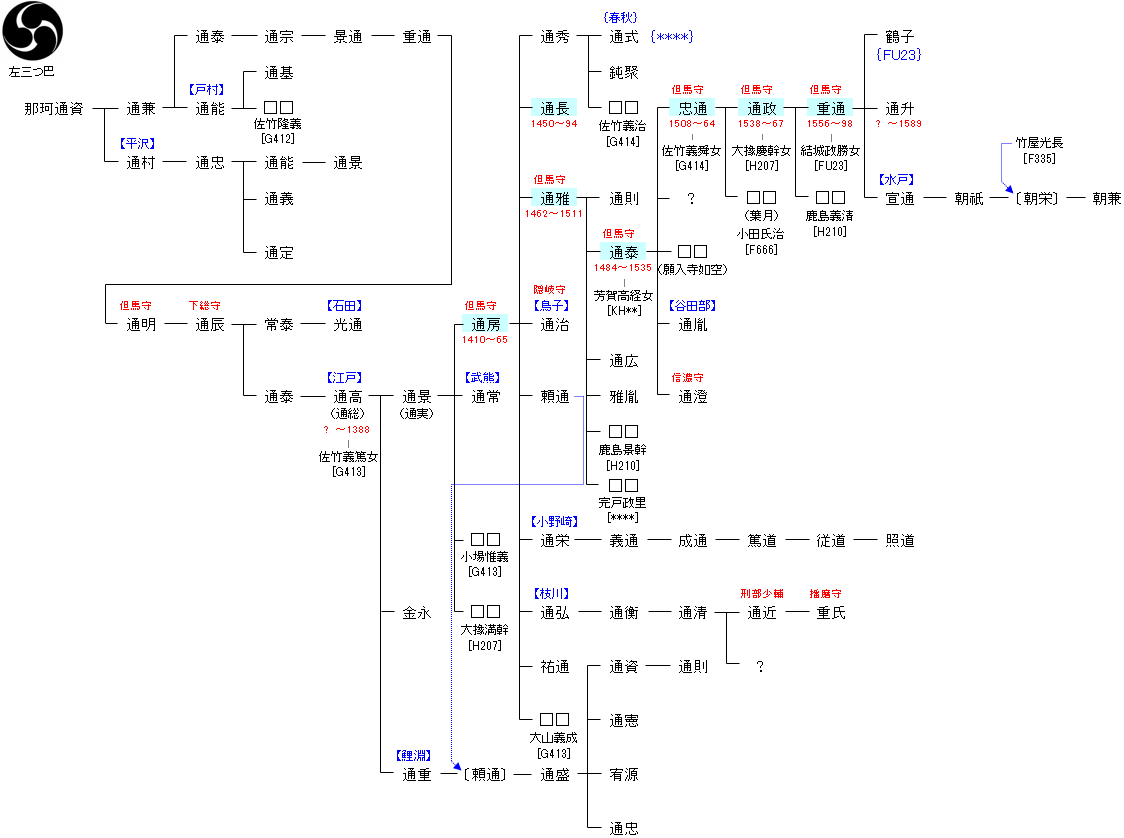

| F929:藤原千常 | 藤原魚名 ― 藤原秀郷 ― 藤原千常 ― 那珂通資 | F970:那珂通資 | ● |

| リンク |

| 江戸通房 | 江戸通長 |

|---|---|

|

通房は上杉禅秀の乱で上杉義憲に属して鎌倉方として活躍し、乱の結果、大掾氏が支配していた水戸地方は闕所(所領没収地)とされ、その闕所地は江戸氏に給付された。ここに、江戸氏は大掾氏の拠点である水戸方面へ進出していくきっかけをつかんだのである。 |

江戸通房あるいは通房の子・通秀(修理亮)の嫡男として誕生。文明年間(1469~86年)、通長は小幡城に拠る小幡氏を破って服属させ、以後、小幡城を南方進出の拠点とした。さらに、進んで南方の鹿島郡に鉾先を向け、鹿島一族の烟田,徳宿氏らと激しく対立するようになった。通長は弟の通雅を大将として、南進政策を押し進め一応の成果を収めている。 |

| 江戸通雅 | 江戸通泰 |

|

江戸氏は小野崎一族とともに佐竹宗家領を侵犯し、佐竹義舜を追い詰めながらも、やがて岩城氏の働きかけもあって義舜を庇護するようになり、山入父子を攻め、永正元年(1504年)には山入氏を滅ぼしている。これによって江戸通長・通雅の勢力は佐竹領にも及ぶようになり、永正7年12月、通雅・通泰父子は佐竹義舜と起請文を取り交わした。その起請文は、江戸氏が守護・佐竹氏から独立した勢力を認められる内容であり、ここに至って江戸氏の戦国大名化が実現されたものとみられる。 |

通泰は父・通雅が在世のころから活躍していたことは、佐竹義舜と取り交わした起請文に父とともに署名していることから知られる。しかし、佐竹氏が内訌を克服し大名領国化の道を歩むようになると、江戸氏の北進政策は中断を余儀なくされ、西方の北関東への進攻を目指すようになった。このころ、古河公方家では家督争いが起こり、政氏と子の高基が対立していた。一方、南関東では山内・扇谷の両上杉氏が対立し、そこへ伊豆から相模に進出してきた伊勢宗瑞(北条早雲)が武蔵進出の気配をみせており、関東の天地は一気に戦国動乱の時代を迎えようとしていた。 |

| 江戸忠通 | 江戸通政 |

|

忠通は但馬守を称し、すでに家督相続の以前から父・通泰に協力して活躍していたようである。 |

天文7年(1538年)、江戸忠通の子として誕生。 |

| 江戸重通 | |

|

重通の時代になると、常陸をめぐる政局はいよいよ激動し、江戸氏も重大な局面を迎えていた。重通は結城晴朝の妹を妻とし、自分の妹を鹿島義清に嫁がせ、こうした政略結構,姻戚関係を背景にしてその動きを活発化していった。 |