|

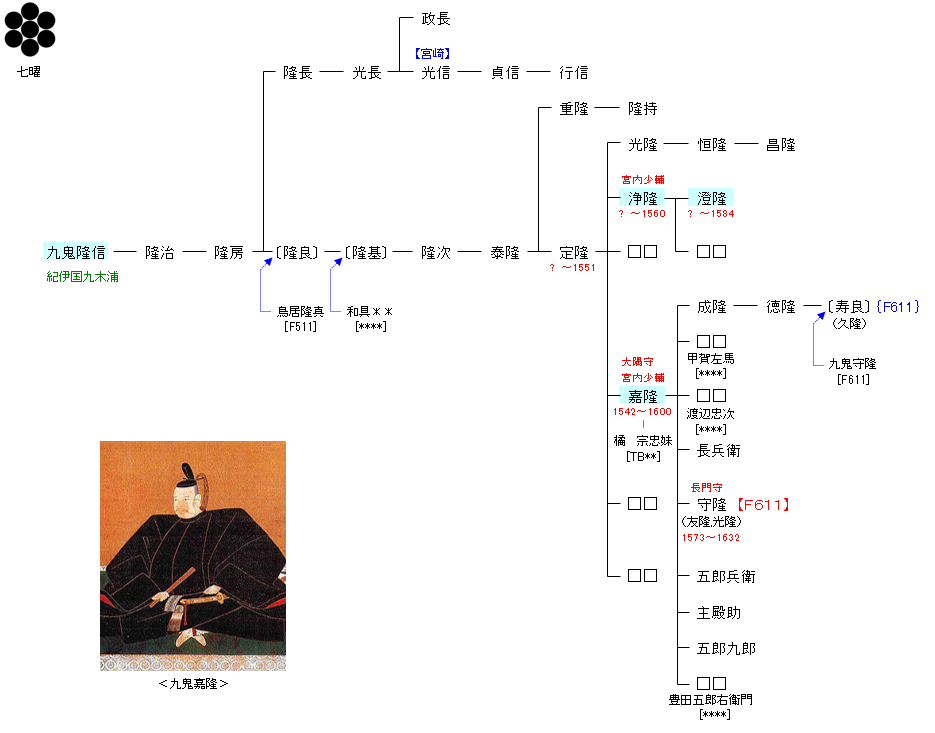

九鬼氏の第7代当主。九鬼嘉隆の甥にあたる。

第6代当主・九鬼浄隆の子として生まれる。永禄3年(1560年)に父が死去したため、家督を継いで第7代当主となるが、幼少のために叔父の嘉隆の補佐を受けた。しかし、このため、志摩7党の攻撃がますます激しくなり、居城の田城では遂に防戦できず、嘉隆と共に朝熊岳に逃亡した。

その後、叔父の嘉隆は織田信長に仕え、信長に従って志摩7党を操っていた北畠具教を破ったため、再び田城に戻った。しかし、叔父の嘉隆が信長のもとで頭角を現したため、九鬼氏の実権は嘉隆に握られ、澄隆は傀儡の当主に等しくなる。天正12年(1584年)11月23日、田城で死去した。跡を叔父の嘉隆が継いだ。なお、死因は病死とされているが、一説に嘉隆が家督を奪い取るために澄隆を毒殺したとされている。

|

天文11年(1542年)、九鬼泰隆が志摩国英虞郡での拠点とする波切城で、定隆(泰隆の嫡男)の次男(3男とも)として生まれる。母は英虞郡甲賀の出身とされる。天文20年(1551年)、定隆の死去により、家督は長兄である浄隆が田城城主として継ぎ、嘉隆は波切城主となった。

永禄3年(1560年)、志摩の地頭のうち12人が伊勢国司・北畠具教の援助を受けて浄隆の田城城を攻めたため、嘉隆は浄隆を助けていたものの、浄隆は戦の最中に死去、嘉隆は浄隆の子・澄隆と共に朝熊山へ逃亡した。その後、嘉隆は滝川一益の仲介により、桶狭間の戦いを制した織田信長に仕えたとされる。

永禄12年(1569年)、信長が北畠具教を攻めたとき、嘉隆は水軍を率いて北畠の支城である大淀城を陥落させるなどの活躍をし、正式に織田家の家臣団の一員として迎えられた。翌年には、志摩十三地頭を攻略し、志摩国の統一を果たした。

天正2年(1574年)、信長が伊勢長島の一向一揆を鎮圧する際、海上から射撃を行うなどして織田軍を援護し、敵陣攻略に活躍した。また、天正6年(1578年)には信長から受けた命により、伊勢湾各所にて滝川一益とともに大安宅7艘を建造し、大鉄砲を備えた船で6月26日に熊野浦を経由し堺に進んだ。7月18日、大坂表に出動し本願寺の海上補給ルートの遮断任務についた。11月6日には第二次木津川口の戦いの戦勝に貢献し、信長から志摩に加え、摂津野田,福島などを与えられて7,000石を加増を受けた。その後、信長が九鬼嘉隆の志摩国領有を認め九鬼氏の家督を澄隆から継ぐように取り計った。ただし一説に、信長没後の天正11年(1583年)に嘉隆が甥の澄隆を暗殺して家督を奪ったともいわれる。

天正10年(1582年)6月に信長が本能寺の変で死去した後は織田信雄に仕えたが、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いの際に滝川一益の誘いによって羽柴秀吉陣営に寝返り、伊勢国の松ヶ島城の海上封鎖、三河国沿岸の襲撃、蟹江城合戦に参加した。同年、蒲生氏郷が南伊勢に入部すると嘉隆は氏郷の与力として配属された。天正15年(1587年)の九州平定、天正18年(1590年)の小田原征伐などにも参陣している。しかし、奥州仕置での氏郷の会津転封には随行しなかった。

天正13年(1585年)には従五位下・大隅守に叙位・任官する。そして答志郡鳥羽の地を本拠地と定め、鳥羽城の築城に着手した。

朝鮮出兵における嘉隆は、文禄の役では水軍の総大将として戦功を挙げたほか、脇坂などと共に安骨浦城の建築に携わるなどの活躍があったが、慶長の役には出陣していない。

慶長2年(1597年)に家督を子の九鬼守隆に譲って隠居した。隠居料は5000石。

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いが起こると嘉隆は西軍に与し、守隆は東軍に与した。これはどちらが敗れても家名を存続させるための嘉隆の戦略だったという。嘉隆は守隆が徳川家康に従って会津征伐に赴いている間に、堀内氏善らと共に守備が手薄になっていた鳥羽城を奪取。伊勢湾の海上封鎖を行い、8月24日の安濃津城の戦いの勝利に貢献するが、9月15日の本戦で西軍が壊滅すると、鳥羽城を放棄して答志島に逃亡した。守隆は徳川家康と会見して父の助命を嘆願し、守隆の功績の大きさが考慮され了承されたが、守隆の急使がそれを嘉隆に伝える前に、九鬼家の行く末を案じた家臣の豊田五郎右衛門が独断で嘉隆に切腹するよう促し、これを受け入れた嘉隆は10月12日に和具の洞仙庵で自害している。享年59。

嘉隆の首級は首実検のために家康のいる伏見城に送られたが、その途中で伊勢明星において守隆の急使により確認される。守隆は激怒して豊田を鋸挽きの上で斬首した。首級は伏見城に運ばれたため、守隆により胴体のみが洞仙庵近くに葬られ、胴塚が建てられた。首級は実検の後に答志島へ戻り、胴体とは別に築上山頂に葬られ、首塚が建てられた。現存する胴塚は守隆が建てたままではなく、寛文9年(1669年)に孫の九鬼隆季が再建したものである。

|