系図コネクション

<藤原氏>北家 高藤流

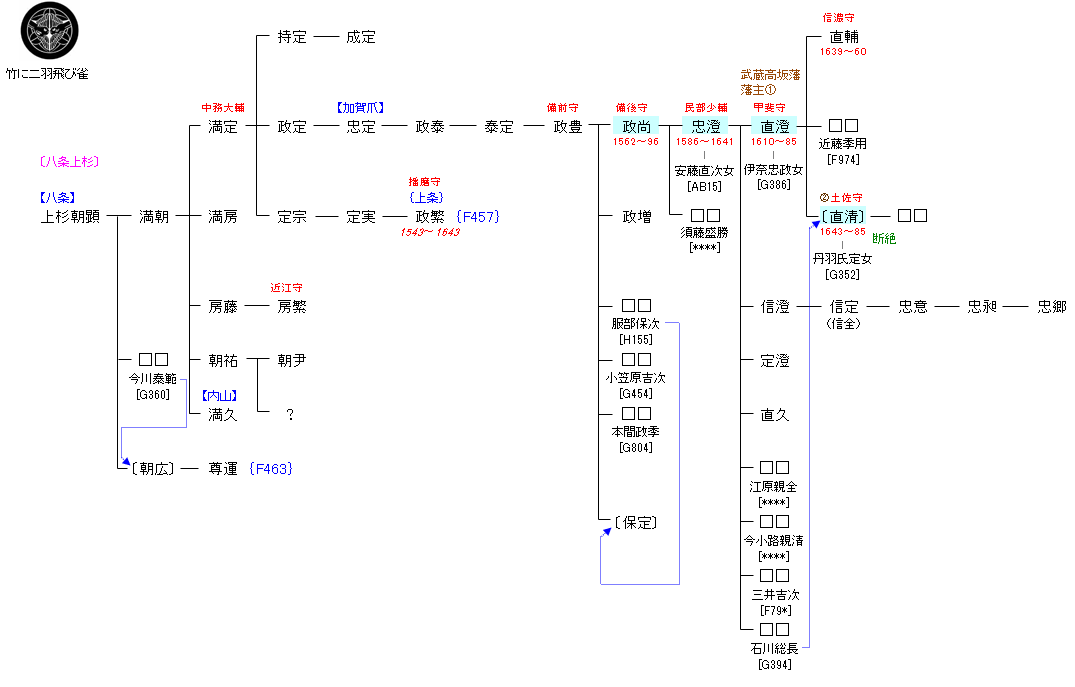

| F456:上椙盛憲 | 藤原良門 ― 藤原高藤 ― 藤原定方 ― 藤原説孝 ― 藤原盛実 ― 上椙盛憲 ― 上杉朝顕 | F464:上杉朝顕 | ● |

| リンク | {F457}{F463} |

| 加賀爪政尚 | 加賀爪忠澄 |

|---|---|

| 若いときから徳川家康に仕え、天正12年(1584年)の長久手の戦いで敵を討ち取る武功を挙げた。その後、豊臣政権における九州征伐,小田原征伐,奥州仕置に従軍した。近習として仕え、武蔵国比企郡,相模国高座郡で3,000石を領した。文禄5年(1596年)、慶長伏見地震で伏見城の城門の下敷きとなり没した。墓所は埼玉県東松山市の高済寺(高坂館跡)にある。 |

徳川秀忠の家臣で、関ヶ原の戦いや大坂の陣に勲功を立てて従五位下民部少輔となり、5500石を知行して目付,江戸南町奉行,大目付などを歴任し、最終的には9500石に加増された。また、慶長17年(1612年)には、長崎にて来航禁止のマカオ船が着航したのを目撃、船を焼いたとも伝えられる。寛永18年(1641年)、京橋の大火災の消火中に死去し、家督は子の直澄が継いだ。利発な人柄で人脈も深く、大名間の取次ぎや斡旋・仲介に活躍した。忠澄と交流のあった細川忠興はその突然の死に際し、日記の中で無念を発露している。墓所は埼玉県東松山市の高済寺(高坂館跡)にある。 |

| 加賀爪直澄 | 加賀爪直清 |

| 乱暴旗本の旗本奴として有名で、江戸の町で「夜更けに通るは何者か、加賀爪甲斐か泥棒か」と恐れられたが、書院番頭,大番頭,寺社奉行などの要職を歴任し、この功績が認められ最終的には1万3000石に加増されて大名となった。延宝7年(1679年)に養子の直清に家督を譲る。しかし、自身の不手際から直清が成瀬正章と領地問題で争いを起こした責任が問われ、天和元年(1681年)に土佐に配流となった。 |

武蔵高坂藩第2代藩主(遠江掛塚にも領地があり掛塚藩とも)。従兄・加賀爪直輔が万治3年(1660年)に早世したため、伯父・直澄の養子となる。延宝7年(1679年)6月18日、養父の隠居により家督を継ぎ、第2代藩主となる。 |