<藤原氏>北家 高藤流

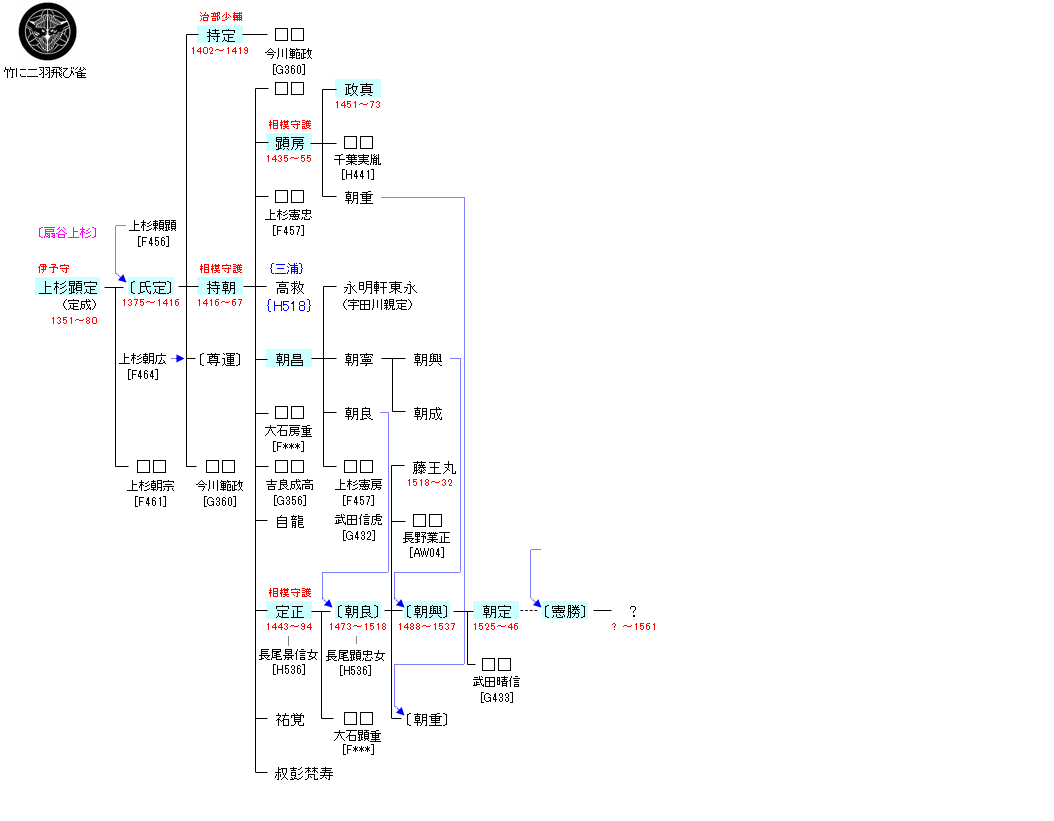

| F456:上椙盛憲 | 藤原良門 ― 藤原高藤 ― 藤原定方 ― 藤原説孝 ― 藤原盛実 ― 上椙盛憲 ― 上杉顕定 | F463:上杉顕定 | ● |

| リンク | {H518} |

| 上杉顕定 | 上杉氏定 |

|---|---|

|

扇谷上杉家初代当主。正平6年/観応2年(1351年)、上杉藤成の子として誕生。二橋上杉家の上杉朝定の養子となった。 |

父の兄弟である顕定の跡を継いで鎌倉公方の足利氏満・満兼に仕え、満兼の没後は足利持氏に仕えた。 |

| 上杉持定 | 上杉持朝 |

|

応永23年(1416年)、父の氏定が上杉禅秀の乱の緒戦において持氏方として出陣した際、氏定の子が共に出陣したとあるが、持定と思われる。この戦いにおいて父は敗北、負傷し自害したため、跡を継いだ。 |

上杉禅秀の乱において父の氏定が戦死し、跡を継いだ兄の持定もまもなく亡くなったため、従弟で小山田上杉家の上杉定頼の補佐を受ける形で家督を継承する。祖先である上杉朝定の「朝」を用いて、「持朝」と名乗った。 |

| 上杉顕房 | 上杉政真 |

| 宝徳元年(1449年)、滅ぼされた足利持氏の遺児の永寿王(足利成氏)が鎌倉公方に復帰した際に、父の持朝が隠居したため扇谷家の家督を継承する。家宰・太田資清の補佐を受けていた。成氏が関東管領の上杉憲忠(山内上杉家)を殺害し享徳の乱が勃発すると、上杉氏の一門として上杉憲顕(犬懸上杉家)や長尾景仲(白井長尾氏)らと共に軍勢を率いて相模江の島などで成氏と戦うが、武蔵分倍河原の戦いにおいて敗北、自害した。子の政真はまだ幼かったため、扇谷上杉家は父の持朝が当主として復帰した。 |

享徳4年(1455年)、父・顕房が分倍河原の戦いにおいて戦死したため、重臣の太田道真は政真を当主にしようとしたが、まだ幼かったため先代当主で政真の祖父にあたる持朝が当主に復帰している。応仁元年(1467年)の祖父の死により家督を相続し、扇谷上杉家を継いだ。 |

| 上杉朝昌 | 上杉定正 |

|

その生涯には不明な部分も多いが、初めは僧侶として京都の相国寺において本東と名乗り、長禄2年(1458年)に父・持朝の名代として将軍・足利義政に拝謁した人物が朝昌と考えられている。 |

一般には『南総里見八犬伝』の影響で扇谷定正の名前で知られている。 |

| 上杉朝良 | 上杉朝興 |

|

父の実兄にあたる伯父・上杉定正の養子となる。朝良は文弱であったため、養父からは武芸に身を入れるように度々注意されたという。 |

長享2年(1488年)、上杉朝寧の子として生まれる。叔父の上杉朝良の養子となる。永正2年(1505年)、山内上杉家との抗争に敗れた朝良は隠居を余儀なくされたため、家督を継いで扇谷上杉家の当主となるが、実権は依然として朝良が握っていた。永正15年(1518年)に朝良が病死し、実権を掌握するが、朝良には晩年になって実子の藤王丸が生まれており、朝良は死に臨んで藤王丸が成長した際に家督を譲るように遺言し、朝興は藤王丸の後見人(名代)のような立場になったとされている。 |

| 上杉朝定 | 上杉憲勝 |

|

扇谷上杉家の事実上最後の当主である。大永5年(1525年)、上杉朝興の子として生まれる。天文6年(1537年)4月に父が死去したため、家督を継いで当主となる。そして、後北条氏に対抗するため、武蔵国府中・深大寺に深大寺城を築いている。ところが、若年の朝定が家督相続したのを好機と見た北条氏綱に、7月には河越城を攻められ、朝定は敗走して、以後は松山城を居城とした。 |

扇谷上杉氏の一族とも言われるが、出自は深谷上杉家あるいは山内上杉家で扇谷家の猶子であったも言われる。上杉朝昌の子とも、上杉定正の子とも、上杉朝興の子ともいう。はじめ七沢七郎を名乗って奥羽を浪人していたという。朝興の子である朝定(後者の説に従えば、憲勝の兄)が川越夜戦で戦死して扇谷上杉氏の嫡流が滅亡すると、太田資正に擁立されてその跡を継ぐ。 |