<藤原氏>北家 高藤流

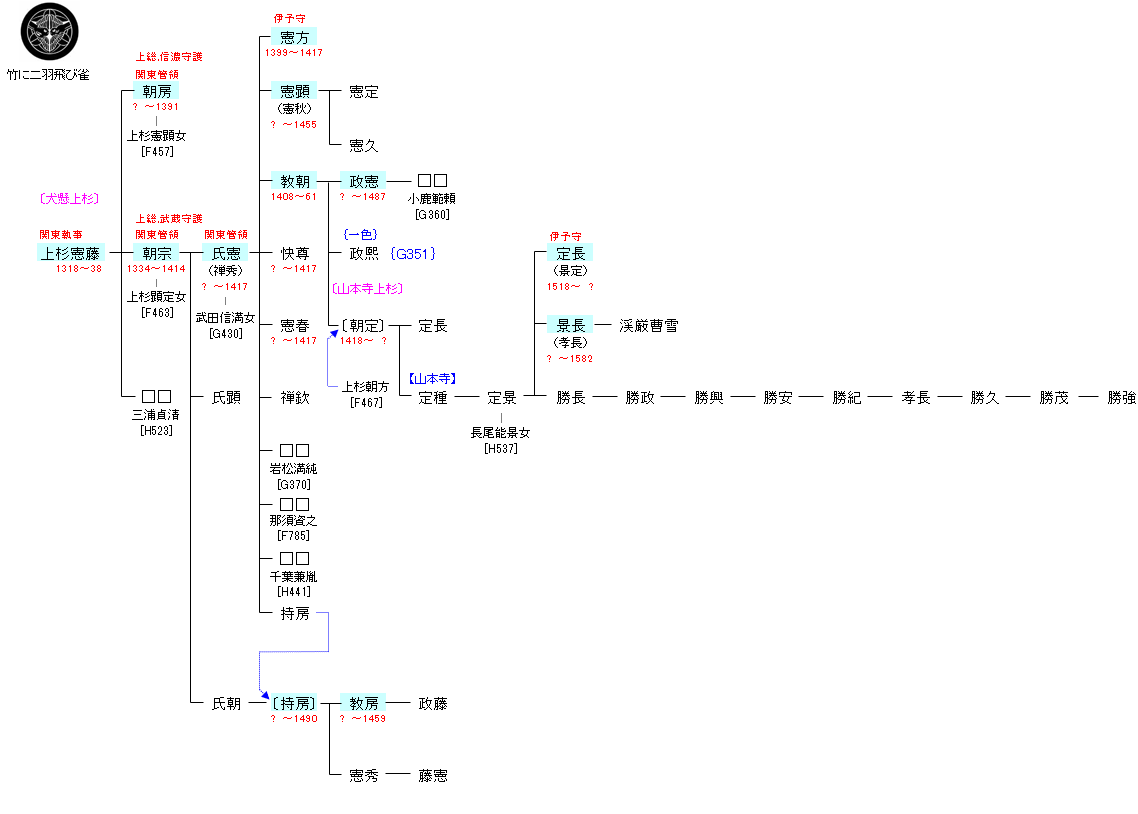

| F456:上椙盛憲 | 藤原良門 ― 藤原高藤 ― 藤原定方 ― 藤原説孝 ― 藤原盛実 ― 上椙盛憲 ― 上杉憲藤 | F461:上杉憲藤 | ● |

| リンク | {G351} |

| 上杉憲藤 | 上杉朝房 |

|---|---|

|

犬懸上杉家の始祖である。山内上杉家の祖・上杉憲顕の弟で足利尊氏・直義の母方の従弟にあたる。 |

延元3年/暦応元年(1338年)、父・憲藤が摂津で戦死した時、幼少だったために弟の朝宗と共に家臣の石川覚道に養育された。正平19年/貞治3年(1364年)、上総の守護に任じられ、正平21年/貞治5年(1366年)には信濃の守護に任じられる。正平23年/応安元年(1368年)2月に起こった武蔵平一揆の乱を伯父・憲顕と共に鎮圧、9月の伯父の死に伴い従兄の上杉能憲と共に関東管領に任じられ、能憲と共に「両管領」と称されて幼少の足利氏満を補佐した。 |

| 上杉朝宗 | 上杉氏憲 |

|

延元3年/建武5年(1338年)、父が戦死した時は幼少であったため、兄の朝房と共に家臣の石川覚道に養育された。正平20年/貞治4年(1365年)から天授2年/永和2年(1376年)まで上総守護に補任され、天授3年/永和3年(1377年)に兄から家督を譲られて犬懸上杉家の当主となった。応永2年(1395年)3月に関東管領に就任、同時に武蔵守護にも任じられた。 |

応永16年(1409年)、父・上杉朝宗の隠居により犬懸上杉家の家督を継ぐ。奥州より侵攻してきた伊達政宗を撃退し、功績を挙げる。応永18年(1411年)2月9日、山内上杉家の上杉憲定の跡を継いで関東管領に就任し、若年であった鎌倉公方・足利持氏を補佐した。しかし、持氏は氏憲を疎ましく思い、氏憲の対立者であった憲定の息子・憲基を重用するようになる。 |

| 上杉憲方 | 上杉憲顕 |

| 上杉禅秀の乱の際、足利持氏を油断させるため、持氏への使者として派遣され、父の病気(仮病)を伝えたといわれる。鎌倉から持氏を追放した後、持氏派の武士を討伐するため出陣した足利持仲の補佐として武蔵へ向かったものの敗れ、鎌倉へ引き返した。鎌倉において父やその他多くの一族とともに自刃した。 | 上杉禅秀の乱の際には父に従い一軍を率いて鎌倉公方・足利持氏と戦ったが、途中で病を得て戦線を離脱したため京へ逃れ、命を長らえた。後に享徳の乱の緒戦において、関東管領・上杉憲忠を殺害した鎌倉公方足利成氏(持氏の子)を討伐するために上杉顕房(扇谷上杉家)や長尾景仲(白井長尾氏)らと共に転戦した。分倍河原の戦いにおいて先陣を務めたものの、成氏の猛攻に遭い破れ、現在の高幡不動の地において自刃した。同所に墓所が残る。 |

| 上杉教朝 | 上杉政憲 |

|

常陸国人の大掾満幹の養子となっていたが、父が上杉禅秀の乱を起こし一族の多くと共に敗死・自刃すると、兄の憲秋,持房らと共に京都に逃亡し僧になった。後に還俗し永享の乱,結城合戦において兄と共に軍を率い室町幕府方として活躍した。後に享徳の乱をおこし追放された足利成氏に代わって鎌倉公方として派遣された足利政知に渋川義鏡らと共に付き従って鎌倉入りを目指したが政情不安のため果たせず、政知は堀越に留まり堀越公方となり、教朝は関東執事となった。 |

父・教朝は、寛正2年(1461年)、渋川義鏡の讒言により自害する。この事態を憂慮した義政は政憲を後任の関東執事として義鏡排除の許可を与えて政知のいる伊豆国に下らせた。 |

| 山本寺定長 | 山本寺景長 |

|

山本寺上杉家は上杉氏庶流で、不動山城主。天正3年(1575年)の軍役帳によれば、上杉一門としては6番目の家格に位置している。 |

山本寺定長の子、または弟ともいわれる。定長が御館の乱で景虎方について敗れて逐電すると、その跡を継いだ。 |

| 上杉持房 | 上杉教房 |

| 幼少の頃に京都における犬懸上杉家の分家の当主を務める叔父の上杉氏朝(四条上杉家)の養子となっていたため、父が鎌倉公方・足利持氏の排斥に失敗し自刃した後も難を逃れ、命を長らえた。4代将軍・足利義持や6代将軍・足利義教に仕え、義教には特に重用されたようで、永享の乱とそれに続く永享12年(1440年)の結城合戦では、弟の教朝や斯波氏,土岐氏と共に幕府軍を率いて参加し、関東管領・上杉憲実や管領代行の上杉清方を支援した。 | 父・持房が上杉朝房の養子となっていた叔父(禅秀の弟)の上杉氏朝の養子となっていたため、持房・教房父子も在京の氏朝とともに京都の足利将軍家に仕えていた。享徳の乱が始まると、教房も同族(朝房の系統)である越後守護・上杉房定に従って息子・政藤とともに武蔵国にいた関東管領・上杉房顕の救援に向かう。だが、長禄3年(1459年)の太田庄の戦いにて古河公方・足利成氏の軍によって討たれた。 |